�@12���i�y�j�̖�A�Ō�l�ԍH�w����̍��e��ŋA�肪�x���Ȃ�̂��킩���Ă����̂ŁA���ꌧ����w����قNj߂����i�̒��l�`���̃O���[���z�e���ɂ��̓��̏h���Ƃ����B����13��(��)�́A���i�ΔȂ��玟�̏h���\��n���y���܂Ŗ�320�q��5���Ԃ����h���C�u�B�r���ǂ����ł����ꔑ���悤���Ƃ��l�������A��C�ɍs�������ȋC�������̂ŁA��9���z�e�����o�������B�r���̂������̃T�[�r�X�G���A�ŋx�ݒ��y���ɂ���u��������䵁v�Ɍߌ�3�������߂��ɒ������B

�@�u��������䵁v�̐������̂́A�����w�Z���E�����ϑg���y���ۗ{���u�������鑑�v�ƒ����B�������͘a��12���Ə��Ȃ����A�~�n�͂ƂĂ��L�����h�ȉ���h�ł���B���č����̌������A������w�ɋΖ����Ă����W�ŁA11���ɔ��܂������i�ΔȂ̏h�͍��ƌ��������ϑg���uKKR�z�e���т킱�v�𗘗p�ł����B�����ƍ����̑�w�ɐЂ����������Ƃ������āA�������s�ł͑o���̋��ϑg���{�݂����p�ł���̂ŏ�����B���̂ق������C���A�A�p�z�e���A�R���t�H�[�g�z�e���Ȃǂ̃r�W�l�X�z�e���𗘗p���邱�Ƃ�����B����������Ƃ��A�x�{�ړI�̏ꍇ�́A�O�q�̍��ƌ������A����uKKR�z�e���v���邢�͎����w�Z���E�����ϑg���u�������̏h�v�ɔ��܂邱�Ƃ�����B�ǂ��炩�Ƃ����ƈ������܂��O�q�̃r�W�l�X�z�e���h���̂ق��������B

�@���y���̏h�u��������䵁v�ɒ��������́A�I���h���C�u�����̂Ŕ��h�ɒ����ƒ�������ɂ���A�[�H���Ƃ����B�H���ɂ͑吨�̏h���q���e�[�u�����ƂɏW�܂�A���n�y���ō̂ꂽ�V�N�Ȗ�T���_���n�߂Ƃ�����{�����̗[�H���y���ށB

�@3�����̃e�[�u���ŐH������v�w������B����l�����������������B�������悭�����l������Ȃ��Ƃ��炿��ƐH�����Ȃ��炻�̒j������������B�ڂ�����������u�ԁA����ʼn�X���������Ă����j������X�̃e�[�u���ɋ߂Â��A���O��������B30�N�O�̕�����w�̋����q�AO����ł���B�����A������w�ɋΖ����A���N10���l�̊w���̑��ƌ����̎w���������BO����͉�Ќo�c�҂ł���A��w���J�w���������2�̊w���ł�����B���ƌ������K�C�ł������W�ŁA���̌����w���s�����w���̈�l�ł���B���Ƃ���30�N�͌o���A���̊Ԃɉ��͉���Ă���B�������A�y���̎��w���ϑg���ۗ{���ł܂�����Ƃ͎v���Ă����Ȃ������̂ŁA����ŋ����ł���B�b���ɂ��ƁA�����̎��w�ɐЂ�u���Ă������Ƃ������āA���w���ς̏h���{�݂����p�ł���̂ŁA���v�w�ŖK�ꂽ�Ƃ����BO����v�w�Ɖ�X�v�w4�l�ŐH��A��x���܂œ����̌����̑z���o��ߋ���b���������BO���v�w�͗���14���i�̈�̓��ŋx���j�ɋA��Ƃ̂��Ƃ������̂ŁA�܂��̍ĉ����ʂꂽ�B���̏h�ɂ�2��݂̑����]�Ԃ�����A����𗘗p����Ƃ悢�Ƌ����Ă��ꂽ�̂ŁA�����͎��]�ԂŒ��y���y���܂ōs�����Ƃɂ����B

�@�����A�y���w�܂Ŏ��]�Ԃōs���A�V���b�s���O�E�v���U�����U���B�����y���w�k���ɂ́A�u�y���E�v�����X�V���b�s���O�v���U�E�j���[�E�G�X�g�v�u�y���E�v�����X�V���b�s���O�E�j���[�C�[�X�g�v�u�y���E�v�����X�E�V���b�s���O�E�v���U�E�C�[�X�g�v�u�j���[�C�[�X�g�E�K�[�f�����[���v�Ƃ������̃V���b�s���O�E�v���U��[��������B�y���͔����n�̃C���[�W�����������A���܂⍂���ȏ��X�X�̊�������B���܂��܁A���z�Z�[�����s���Ă����X���������̂œ~���Z�[�^�[�������߂��B�Ⴂ���������̓X�������悤�ŁA12���i�y�j����14���i���j�̑̈�̓��܂�3�A�x�ł��������Ƃ������Čy���͑吨�̎�҂����œ�����Ă����B�y2013.10.13�`14�z

�ʐ^1�F�L���~�n�́u��������䵁v

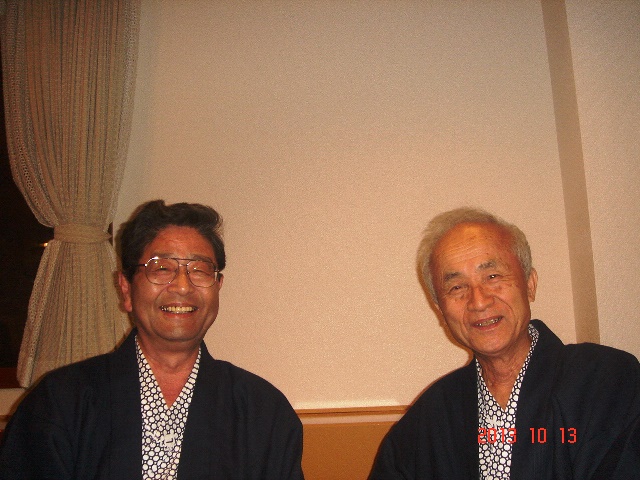

�ʐ^2�F����ɂ�O����ƐH���ɂĉ

�ʐ^3�F�傫�Ȓr�̔Ȃɕ��ԃV���b�s���O�E�v���U�Q

�ʐ^4�F���]�Ԃɏ���Ē��y���y���܂Ŕ�����

2013.11.18�@����ɂċL�� |