�@�@�X���O�搶�́A���{�b�g���m�ƌ������{�̃��{�b�g�H�w�̐��I�Ȑ搶��NHK�̃��{�R���𗧂��グ���搶�ł�����B���̐X���O�搶���Ď����}�����A4��13���i���j�A“�X���O�搶�̕Ď����j����”���u����A�X�^�[�@�x���V�[�k�|�œX�v�ŊJ�Â��ꂽ�B

�@���͏��a49�N�`���a62�N�܂ŁA�����H�Ƒ�w�i���H��j�H�w������H�w�Ȃ̋����ł������X���O�搶�̏���Ƃ��Č������̌����⏕�⋳���Ɗw���Ƃ����ԃp�C�v���߂Ă����B���̍ݐE���Ɋw�����A��w�@���i�C�m�A���m�j���킹��73���ɂ�����ԊF���X���O�搶�̌������i�ȉ�“�X��“�ƌĂԁj�Ń��{�b�g�Ɋւ�錤�����s���Ċw���𑲋ƁA���邢�͑�w�@���C�����čs�����B

�@�X�搶�͏��a33�N�`���a44�܂œ�����w�A���a44�N�`���a62�N�܂œ����H�Ƒ�w�����ł������̂ŁA���������b�ɂȂ�ȑO�̓�����w����Ɠ����H�Ƒ�w����̑��Ɛ�������̂�100������w���̌����E����w�����s�������ƂɂȂ�B

�@�v���N�����Ɠ��H��̐X���ɏ�������w���́A�X�搶����������H������������ɔz���ɂȂ����w�����قƂ�ǂł���B�������A���w���ł�����H�w�Ȃɓ���Ă��A�X�������i�X���j�ɏ����ł��邩�ǂ����̕ۏ͂Ȃ��B����قǂɐl�C�̂��錤�����ł��邩���]�҂������A���N�������z���̎����ɂȂ�Ƃ����₭���������s���Č������z�������߂Ă����B�w�����ŐX���ɓ���Ȃ������҂���w�@�ŐX������]���������s���Ƃ����w���������B����w�̊w���𑲋Ƃ��A��w�@�͓��H��X���Ń��{�b�g�����������Ƃ����w�����吨�����B

�@���������b�ɂȂ��������̍��́A�L�����肩�łȂ����w��4�N���z���Ғ����4�`5���A��w�@�C�m��1�C2�N�����킹��6�`8���ŁA���m��3���������Ă����B�������ɂ͍��킹�āA�\���������N�X���ɏ������A���{�b�g�Ɋւ�錤�����s���Ă����ƋL������B

�@�Ȃɂ���A�X�搶�̌����e�[�}�͖ʔ������j�[�N�Ȃ̂ő����̊w���͂��������B�u�l�����ōs���Ă��Ȃ�����������v�u�_���ɂ͎Q�l�������������A���g���������_���ɂ͎Q�l�ɂȂ镶�����Ȃ��悤�Ȍ���������v�u�Љ�I�ɃA�s�[�����錤��������v�Ƃ����悤�Ȍ����w��������B���̂��߁A���ł͍s���Ă��Ȃ����{�b�g�����e�[�}����ł��邩����ɓ���B�v���o���܂܂ɓ����̌����e�[�}���q�ׂ�ƈȉ��ł���B

- �u�Q���胍�{�b�g�v�F���ɓ����Ă������{�b�g���ڐG����Ƒ��̃��{�b�g�B���W�܂�Q���B

- �u���������{�b�g�v�F�����_���ɓ�����郍�{�b�g�����A�Ȃɂ�����������ƏW�܂��Ă��ċ��͂��������{�b�g�B���̌����ł́A�q�g�f�̓����Ƀq���g��ׂ��q�g�f�������Ă��̓������ϑ����Ă����B

- �u2�����s���{�b�g�v�F�����͂Q���ŕ������{�b�g�͂Ȃ��̂ŕ����Δ��m�_���B�����̓����A���������Ĕ��̕��s���ϑ����Ă����B

- �u4�����s���{�b�g�v�F����n�Ȃǂ̓�����^�������{�b�g�B

- �u6�����{�b�g�v�F6��������͋[�������{�b�g�ŕs���n�������B

- �u�J�����I�����{�b�g�v�F�ڐG����Ɣw���̐F���ς�郍�{�b�g�B

- �u�Q�������{�b�g�v�F�˂���̃��{�b�g�ʼn��r�̑����~���Ɋ����t���˂��̂悤�ɉ�]���Ȃ���O�i���郍�{�b�g�B2�̂����ʂ�����������Ƃ˂��̂悤�ɂ��݂��������蔲���邱�Ƃ��ł���B

- �u�T�C�o�l�e�B�b�N���[�V�����v�F�l�⓮���̂Ȃ߂炩�ȓ����𒊏o���A���̓��������{�b�g�ɉ��p����B

- ���R�̓{�[�g�̌����P�F��̗���G�l���M�[�����p���A�G���W�����I�[�����Ȃ��Ń{�[�g��n�͂�����{�[�g�̊J�������B�l�p�[���ł��̃{�[�g�����p��������B

- ���R�̓{�[�g�̌����Q�F��̗���̃G�l���M�[�Ő��k��{�[�g�̊J������

�@���������e�[�}�����������A��L�̃T�C�o�l�e�B�b�N���[�V�����̌������s�����҂��̌����_�����������B���������撣��A���̃e�[�}�Ŕ��m�_���܂Ŏ����čs������Ɗ���Ă����܂�ɁAKJ�@�̐��c��Y�搶����X�搶�̂Ƃ���ɏ�q�����u���R�̓{�[�g�̌����v�˗����������B���̌����́A�l�p�[���̋Z�p�����ł����āA�l�p�[���̉͐�Ő�̃G�l���M�[���g���āA���n������k��{�[�g�̌����ł���B

�@�䂪�Ƃ̑O�ɕs�V��Ƃ��������Ȑ삪����B���̐�ł����������Ɍ��сA����ɂ������Ƃ���A�P�����炢�̐앝��n�邱�Ƃ��ł����B����ȗ��A�������Ȃ�ł��n���Ȃ����Ə����ȃ��f���{�[�g�͎���O�ŁA�����傫�����͓̂��Ԑ�▼�I��ŁA�n�͂̉\�����m���ɂȂ��Ă���́A�X���̎�X���O�搶�͂��ߎ��R�̓{�[�g�������e�[�}�ɑI�w������C�m�̊w���ƈꏏ�ɗ�����A�V����Ȃǂ֏o�����Ď������J��Ԃ��A�l�p�[���ł̎��p����ڎw���������s�����B���I�삠�邢�͓V����ōs���������ɂ͐X�搶�A���c�搶���Q�����ꂽ���Ƃ�����B

�@�l�p�[���̐�͂��̂��������Ɠ�ɉz�~�����̐��x�搶����c�搶����̃R�����g�����̂ŁA�䕗���߂Â���̗��ꂪ�������Ȃ�����������v����āA������ƓV����֏o�����Ď����������Ƃ�����B������ʼnăe���g���Ĕ��܂肪���Ŏ������s�����܂ɂ́A�ˑR�̑�J�ɂ�������{�[�g���������R�Ƃ������Ƃ��������B

�@�l���悹�������̂���̎��R�̓{�[�g�́A���̂Ђ��͋[������D��Ɏ��t�����S���{�[�g�ł������B���̃S���{�[�g���l�p�[���։^�сA���n�͐�̗l�q��m�邱�ƂƃS���{�[�g�łǂ̒��x�̐��ʂ������邩�̗\���������s�������Ƃ�����B���̌�A���}�n�����@�̎x���āA�v���X�`�b�N�{�[�g�̐���Z�p����{�ŏK�������B�v���X�`�b�N��K���X�@�ۂȂnj��ޗ����l�p�[����A���A1���������Č��n�̐쌴�Ŏ��R�̓{�[�g�삵���B���̃{�[�g�́A����𗘗p��100m���炢�̐앝��n�͏o�����B�l�p�[���̐�̖��O�̓X���R�V��A�ݒu�ꏊ�̓J�g�}���Y�ƃ|�J���̒��Ԃɂ���K�g�x�V�Ƃ����Ƃ���ł���B���n�Ő��삵���{�[�g�����܂��@�\�������߁A���n�Z���ɂ��̃j���[�X���`������B���̂��߁A�[���Â��Ȃ�܂ŏ悹�ė~�����ƏZ���̍s�ł���قǂ̓��킢�ł������B���̗l�q�́A���n�̐V����e���r�ł����ꂽ�B���̎��R�̓{�[�g�̌����e�[�}��2���̑��Ƙ_���A2���̏C�m�_���A1���̔��m�_�����d�グ�邱�Ƃ��ł����B

�@�X���O�搶�̕Ď������j�������ł́A�j���͂��܂�O�Ɂu�����̓��ނ̓����K�v�v�Ƒ肳�ꂽ�搶�̍u�����������B���̊T�v�͈ȉ��̂悤�ł���B

(1)�z�̓��@�@���ݗ{���Ă���

�@�m��i�����A�m���j�A���t�œ`���A���������e�����A��ƃG���A���A�v�l��������A�N�w���Ȃ��i�G�ˁj

(2)�A�̓��@�@����̋���ɐ�ΕK�v

�@�C�Â��i�s���g����A�m�b�j�A�̌��Ŗ��키�i��ɂ�茸�ށj�A���ϗ͂��o��A�����E�����E�n���i�V�ˁj

�@“�m�邱��”��������A“�C�Â�����”����ł���A�Ԃ𑖂点�邽�߂ɂ̓A�N�Z���C�~�߂�ɂ̓u���[�L���K�v�A���̂悤�ɗz�̓��ƉA�̓����K�v�ŁA�Ƃ��ɍ���̋���ɂ͉A�̓��̕K�v�����������ꂽ�B

�@�X���͂������݂��Ȃ��B�X�搶�̋����q���牽�l���̋���҂��a�����A��Ƃő劈�Ă��鑲�Ɛ��������B�z���_�̃A�V�������ɂ͐X���o�g�̈�l���劈���B�ނ͔��m�_����ډ��쐬���ł���ƕ����B��^�R���s���[�^�A�p�\�R�������̒��ɏo�n�߂������̂���Ɏ�������A���{�b�g�Ɋւ�錤�����J�n���A���̃e�[�}���O�q�̂悤�ɖʔ����B�����v�E���삷��ɂ͂��Ȃ�̍�����ɂ߁A�������͖����s���ƂȂ��Č������s���Ă����B�������������ΏI�d�ŋA����o��������B�������ɍݐЂ����w���B�́A�Ȃ�Ƃ��������{�b�g�����グ�A����Ȃ�̍H�w�Z�p��g�ɂ��S�����������Ƃ��邢�͏C�����Ă������B���̑��Ɛ��B������ꓯ�ɏW�܂�A�X���O�搶�̕Ď����j�����B

�@�ȏ�̂悤�Ƀ��j�[�N�Ȍ������u�X���v��13�N�Ԃ����b�ɂȂ����������ŁA���l�����Ȃ����Ƃ����Ȃ������B���̂��A�ŁA���̎�������ƐX���O�搶�ɑ�ϊ��ӂ��Ă���B

�@�X���O�搶�Ď������}�����߂łƂ��������܂��B���ꂩ������N�ł����邱�Ƃ��F�肢�����܂��B�y2014/04/13�z

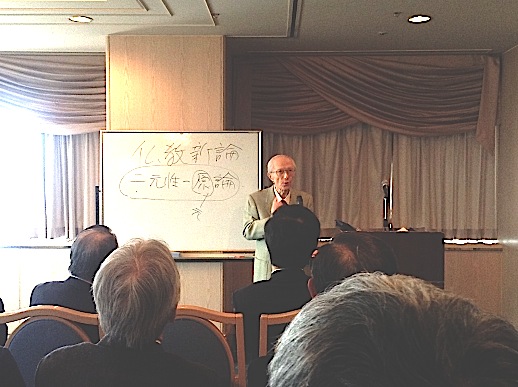

�ʐ^1�F���ł���u����A�X�^�[�@�x���V�[�k�|�œX�v17�K����̒���

�ʐ^2�F�X���O�搶�̍u�����i

�ʐ^3�F“�X���O�搶�̕Ď����j����”�̉�ꕗ�i

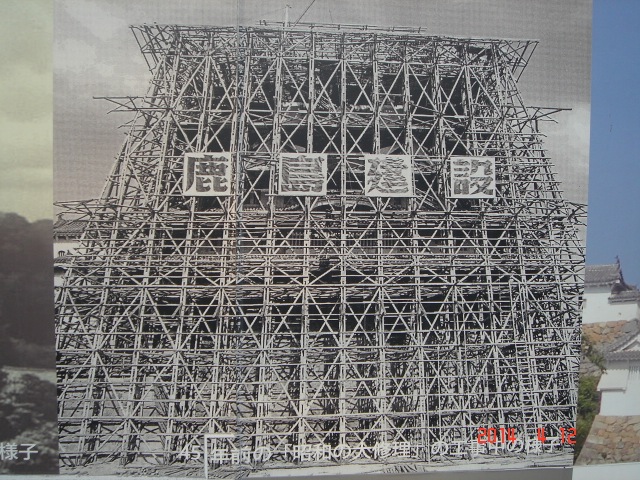

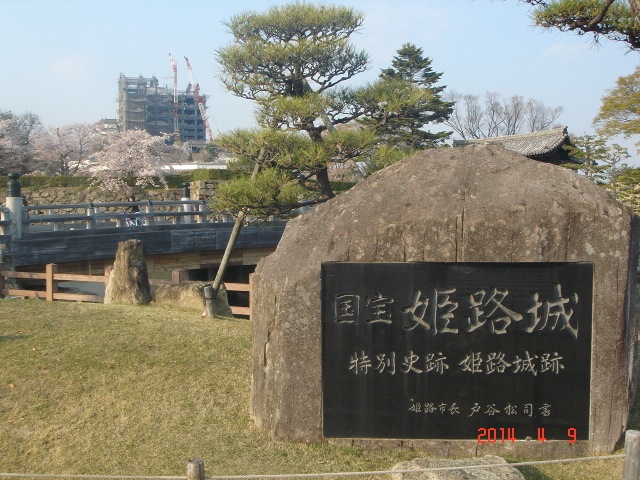

�ʐ^4�F�Q���ґS���̋L�O�ʐ^

2014/04/17�@�������a�@�Q�X�g���[���ɂċL��