敦賀市立看護大学から依頼を受け特別講義を、その翌日同大学内において開催された看護人間工学部会総会・研究発表会に参加した。

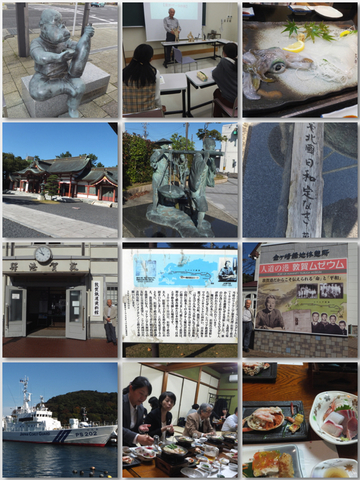

敦賀市を訪れたのは初めてである。宿泊する東横イン敦賀駅前は、敦賀駅から歩いて3分ほどのところにある。その途中に滑稽な「佐渡酒造」モニュメントがある。このようなモニュメントが、市内のところどころに設置されている。ホテルの受付で聞くところによると、ここ敦賀は映画にもなったリトアニア領事代理・杉原千畝が日本通過の「命のビザ」を発給し、そのビザを持ったポーランド系のユダヤ人6,000人もが敦賀港に上陸し救われたことで有名な場所だという。その当時の記録を残し展示してある「人道の港 敦賀ムゼウム」が敦賀港にあると教えてくれた。そこで、講義は午後2時からなので、午前中に港近くにある敦賀ムゼウムを目指して歩いた。

歩いたお陰で、いくつかの珍しいモニュメントを見ることができ、気比神社にも訪れることが出来た。気比神社の正面に構える大鳥居は、日本三大木造大鳥居の一つで国の重要文化財に指定されていて、芭蕉も訪れているそうだ。この神社前の交差点に「お砂持ち神事の像」モニュメントがある。その横に“名月や北国日和定なき(めいげつや ほっこびより さだめなき)”という芭蕉の句が書かれてあった。この句は、「今夜は中秋の名月を期待していたのに、あいにく雨になってしまった。本当に北国の天気は変わりやすいものなのだな」という意味である。この句から分かるように、ここ北陸地方では「弁当忘れても、傘忘れるな」と言うほど、冬は朝晴れていても、突然雨が降り出したり雪が降り出したりと天候が変わりやすいところだそうである。

気比神社を通り過ぎ、さらに15分ほど歩くと入場無料の敦賀鉄道資料館がある。ここは旧敦賀港駅舎だったところで、敦賀の鉄道に関する資料や列車模型を展示し、その歴史を紹介している。この資料館よりさらに2分ほど歩くと目的とする「人道の港 敦賀ムゼウム」がある。ここは入場無料だが、寄付としてパンフレット受け取り100円を箱に入れるようになっている。内部には、杉原千畝が発給した「命のビザ」の複製をはじめ、当時日本を通過したユダヤ人たちの写真、ウラジオストックから日本海を渡り敦賀に上陸し、日本人からもてなしを受けたことなど心温まるストーリーの説明がある。また、ビデオでも紹介されているので、訪れたら観るとよい。

午後の特別講義は卒業研究中の4年生を対象にした講義で、午後2時から午後5時まである。人間工学を中心にした講義で、ボディメカニクス、質的データの処理に有効なKJ法とその使い方を説明。前回のブログで紹介した看護・介護介助木製モデルをはじめいくつか看護・介護動作が理解しやすい模型を持参してきたので、看護師が脊柱障害や腰痛を起こしやすい理由やその予防方法などを講義した。特に試作した看護師が患者を椅子から立ち上げる介助動作が分かる試作木製モデルは、とても良くわかると好評であった。

翌日は研究発表会である。「KJ法的図解化講義のノート作り演習の効果」と「ボディメカニクス理解のための看護介助モデルについて」の2演題について報告した。試作木製モデルの出來がよかったのか、作って欲しいと何人かの看護大学の先生から言われた。

夜は解禁になったばかりのカニ料理を頂きながらの懇親会だ。といっても会費5,000円会費なので、大きなカニは期待できない。カニは小さいが他の料理は、東京では食べきれないほどの海鮮料理がでて満足な懇親会であった。

こうして、2日間にわたる特別講義と研究発表を無事終え、翌日午前に敦賀をあとにした。【2017年11月10日〜11日】

平成29年11月27日(月) 自宅に記す

|