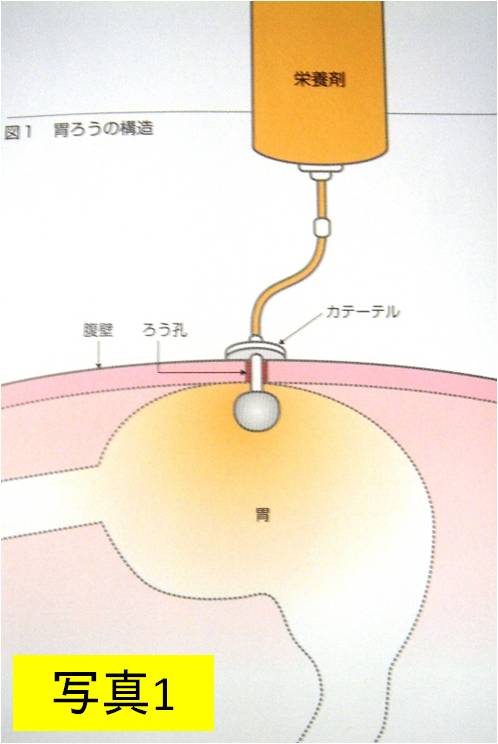

看護学の先生方と共同で研究を実施している。現在進行中の研究は胃ろうに関する装置の開発研究である。写真1に示すようにお腹から胃に通じる穴(ろう孔)を開け、カテーテル(チューブ)を取りつけ、その先に栄養剤をつないで必要な栄養を胃に直接送る方法を「胃ろうによる経管栄養」という。これは、口から食事がとれなくなった方に栄養を補給する方法である。

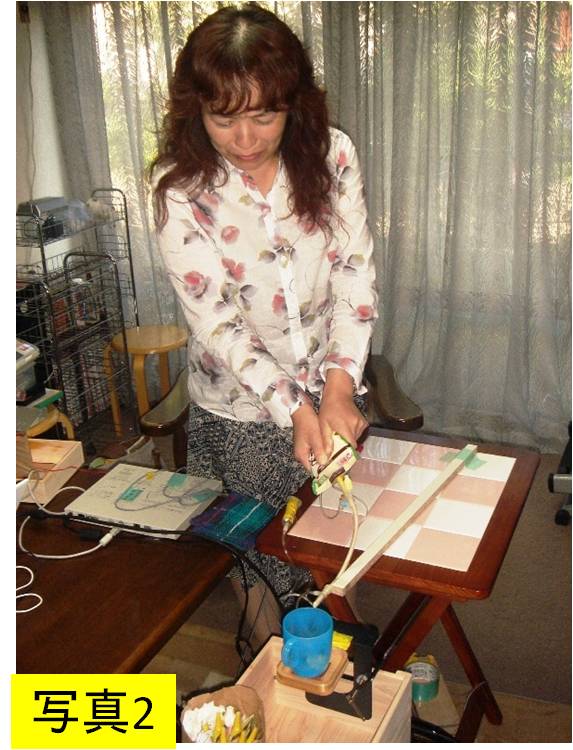

これは、栄養剤の入った袋を押しつぶすようにしてカテーテル(チューブ)を介して胃に栄養剤を送るのであるが、粘度が高いためその作業に10分〜15分ほどの時間を要する力仕事である。さらに、栄養剤の袋を手で押しつぶす作業は、写真2、3のように力と時間がかかり手で押すために介助者にとって負担が大きい。そこで、栄養剤の袋を押しつぶす装置の開発を依頼された。また、同時に直径が異なるカテーテル内の圧力とカテーテル先から流出する栄養剤の量を連続的に測定する装置も同時に開発した。このようなカテーテルの圧力測定を行うことによって、直径が異なるカテーテルと栄養剤の供給特性の関係が明らかになる。

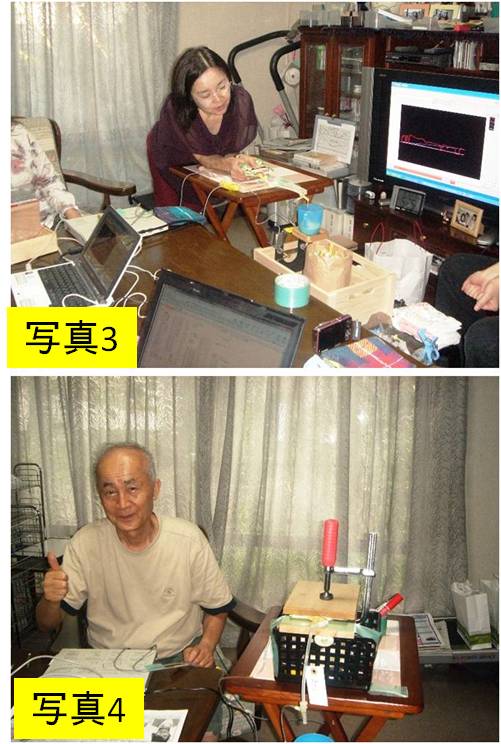

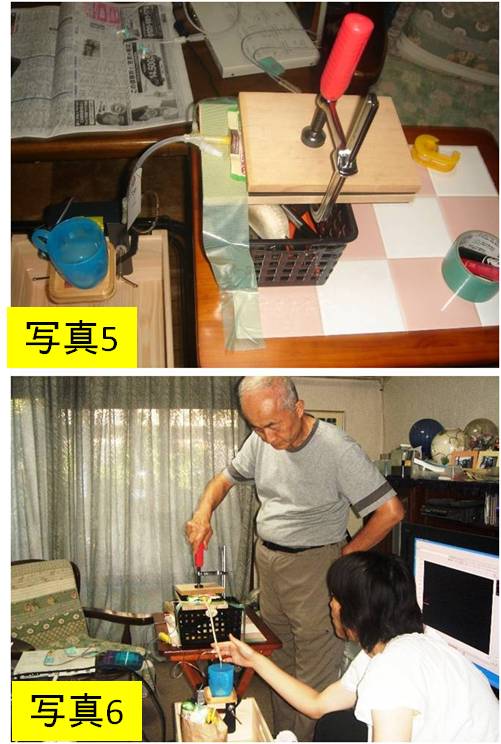

写真4は装置の開発を終え、圧力測定の準備をしているところである。写真5は開発した栄養剤を押しつぶし栄養剤を送る装置である。表札板のような二枚の板の片端をちょう番でとめて開くようにし、栄養剤の袋を板の間に挟むようにした。その背面を写真に見るようなネジの力で締め付けるようにした。締め付け用ネジ具は金物店で購入できる木工用の板接着金具を利用した。写真6は片手で軽々と栄養剤を押し出している様子である。写真2〜3に示した手動で苦労して押し出すようなことをしなくてよく、粘度の高い栄養剤が出口かららくらくと流出することがわかった。

長い間、大学で研究室を持って工学技術を看護に応用する研究を行ってきた。しかし、退職した現在では、特別な研究室はなく自宅の一室を使って、看護の先生からは○○ラボと呼ばれ自宅の一室を研究室として開放し、遠路だが来て頂けるなら一緒に実験的研究をやろうというわけで実験を行っている。

8月3日35℃を越すような猛暑の中、自宅に4人の先生方が集合して5人で実験を行った。実験を自宅で行ったので思いがけない発見があった。それは、ノートパソコン上に描かれる圧力と流出する粘度の高い栄養剤重量の測定データ(曲線)を全員で観測する方法である。データを観測するのは普通、ノートパソコンであるから一人である。ところが、たまたま自宅で行ったため42インチの大型液晶テレビがそばにあったので、そのテレビにPCからの映像出力信号線をつなぐことができた。すると、写真3のように大画面の液晶テレビに実験結果が刻々と現れる様子を全員で観ることができるようになった。このようなことができると、5人全員が実験中の結果データを共有でき、上手く行ったどうかが直ちにわかり、なおかつそのデータの良否評価もある程度瞬時にわかるので、実験が楽しくなるということもわかった。大型液晶画面がない研究室ではこのようなことはまず出来ないであろう。私も長い間実験的研究を行ってきたが、研究に携わる人全員が同時に刻々と得られる結果を眺めるということは皆無であった。研究関係者全員が同時に観察できる今回のデータ共有の方法は思わぬ発見であったのでうれしい限りである。

医療・看護関係の装置の開発は、事故のことを考えるとそう簡単には進展しないと思う。介助に苦労している介助者の身になると少しでも早く、苦労なく介助ができるようにしてあげたいと願っている。そのため、さらなる研究を○○ラボで実施し実用になるよう努力するつもりである。【2010.8.3】

2010.8.11記

|