�@��ᑁi���낤�j����̔��Ō`�h�{�ܕ⋋���̕��S�y���̂��߁A���̎x���@��u�p�b����v���J�����ł���B����́A�ȑO�i8��12���A10��17���ɓ��e�j�J���̖ړI�⌴�����Љ�����u�̉��ǔłŎ���2���@�̃p�b����ł���B�{���u�̊J���́ASh�ATo�ASa�Ō��w�̐搶���Ƃ̋��������J���ł���B�����Ƃ���ł��邪������������Ƃ��ĊJ�����A�F�����O���{�Ə̂������̉Ƃ܂ʼn��H�ł��邪���Ē����Ă���B

�@����܂ŗ��Ē������R������B���u���̂��̂�J���쏊�Ŏ��삵�Ē����Ă��邪�A�o�������������u�̐��\�H��g�������l�ԍH�w�I�ɒ��ׂ邽�߂Ɏ������K�v�ł���B���̎����Ƃ͉����o����e�킩��o�Ă��锼�Ō`�h�{�܂̈��͂Ɨʁi�ڕ��j��m������ł���B�h�{�܂������悢�悭�݂ɕ⋋����̂͂悭�Ȃ��̂ŁA�`���[�u����o�Ă���h�{�܂̈��́i���������j�𑪂邱�Ƃ���B�܂��A���ԂƂƂ��Ɉ݂ɉh�{�܂̗ʂ��ǂ̂悤�ɕ⋋����Ă���̂���m�邽�߂ɁA���ԂƂƂ��ɕω�����h�{�܂̗ʁi�d���j�𑪂�B�⋋�J�n�O�ƕ⋋��ɏd�ʂ𑪂��Ă����A�ǂꂾ���̗ʂ��݂ɕ⋋���ꂽ����������B����Ƀ`���[�u����o�Ă���h�{�܂̏d�ʂ�d�q�I�ɑ��邱�Ƃ��ł���A�⋋���̉h�{�d�ʂ̎��ԓI�ω���������B

�@�����������͂�d�ʂ�d�q�I�ɑ���Z�������Ă���̂ŁA���̋Z�𗘗p���Ĉ��͂�d�ʁi�d�j���葕�u�̐��������ōs���Ă���B���̂��߂ɓ��Ԃ܂ŗ��Ē������Ƃɂ��Ă���B

����O���{�Ŏ������s���Ɠs�����悢���Ƃ�����������B

���̈�F�����҂�O���{�ɓ�������Ƃ��ɂ́A���菀�����������Ă���B���̂��߁A�����㒼���Ɏ����ɓ����B�������A������w�ɏo������Ȃ�ړ����Ԃƒ����Ă���̎��������Ŏ��Ԃ�������B

���̓�F����ɂ����^�e���r�����j�^�Ƃ��ė��p�ł���̂ŁA�S���������f�[�^�����L�ł���B

���̎O�F�A�V�X�^���g������q�������������A���H�̏��������Ă����B���̂��߁A�x�e���Ԃ₨�����Ԃ�ߖ�ł���B

�@���Ō`�h�{�܂ƂЂƂ��ƂŌ����Ă��ʐ^1�Ɏ����悤�Ɋe�ЁA�e��A�e�T�C�Y�̂��̂�����B��������̕⏕���u�p�b����ŃJ�o�[������邩�̌������K�v�ł���B�ʐ^2�͎���2���@�ł���B���̑��u�͌����h�{�܂������邪�A���J�j�Y�������G�ɂȂ�g�p���ɖ�肠�邱�Ƃ����������B�܂��A�ʐ^1�̒����h�{�܂͖����ł��邱�Ƃ����������B

�@�ʐ^3�Ɏ����悤�Ȏ�����������s���A�܂��A�ʐ^4�Ɏ����悤�ɐl�ԍH�w�I�Ȏg�p���̖��ɂ��Ă̋c�_���s�����B���̓��͒�9������A�ߌ�4���܂Ŏ����Ɩ��_�̌������s�����B�y2010.12.16�z

�ʐ^1�F�e�Ђ��낢��Ȍ`��Ɗe��̔��Ō`�h�{��

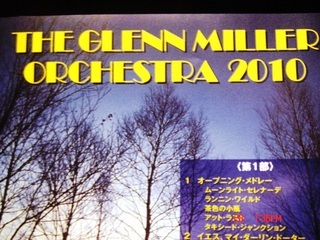

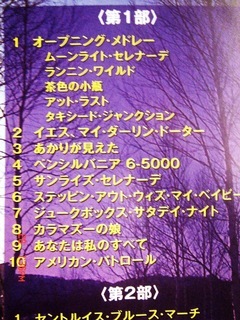

�ʐ^2�F�p�b����Q���@

�ʐ^3�F���\�m�F�̂��߂̎������i

�ʐ^4�F����Ȃ���ǂ̂��߂̌�����

2010.12.23

|