| 千葉県旭市にある公立の旭中央病院付属の看護専門学校の非常勤講師として「看護人間工学」の講義を行うために通い始めて4年になる。自宅は埼玉県入間市であるから、ここから旭市まで4時間ほどかかる。時間的に余裕があれば、どこにでも出かけるという意気込みは相変わらずもっていることと、15年ほど看護動作の研究を行いその成果が認められ依頼されていることと思い、いくら遠方でもこうした依頼はお引き受けすることにしている。

旭中央病院は、JR旭駅から病院専用無料バスで5分かかる畑のど真ん中にある大きなお城のような病院である。ここにはヘリポートもある(写真1、2)。この病院の病床数は989床、ここで働く職員数は1,939名であって、千葉県東総地域における地域医療の核となっている基幹病院である。患者の容態が急変した場合に数分で駆けつけることができるようにということで、所属医師は原則として病院敷地内の居住施設に住むことになっていると聞く。

本年5月に新館が完成し、さらに地域医療の充実化が図られようとしている。新館が完成するまで、建物を継ぎ足し7号館までになり、病院内は迷路のようであった。毎週病院敷地内にある看護専門学校に教えにくるので、その都度病院内のゲストルームに宿泊させていただいている。敷地内の学校からゲストルームへの移動と、そこから朝夕の食事を院内職員食堂でとるので、そこへの移動でよく迷う。建屋を継ぎ足したため迷路のように分かりづらくなったということが判明した。

毎週、病院の敷地内にある学校には来ていたが、病院内は不案内であった。この5月にオープンした新館を今年の最終講義日である6月16日にお二人の看護学校専任の先生に案内いただいた。再来患者の受付は写真3に示すような自動受付機が待っている。ただし、自動機に不慣れなお年寄りや不案内の患者のために、看護学校の学生が案内役を努めている。診察や治療が終わり帰るときの支払いは写真4のような医療費自動精算機がずらりと並んで待っている。

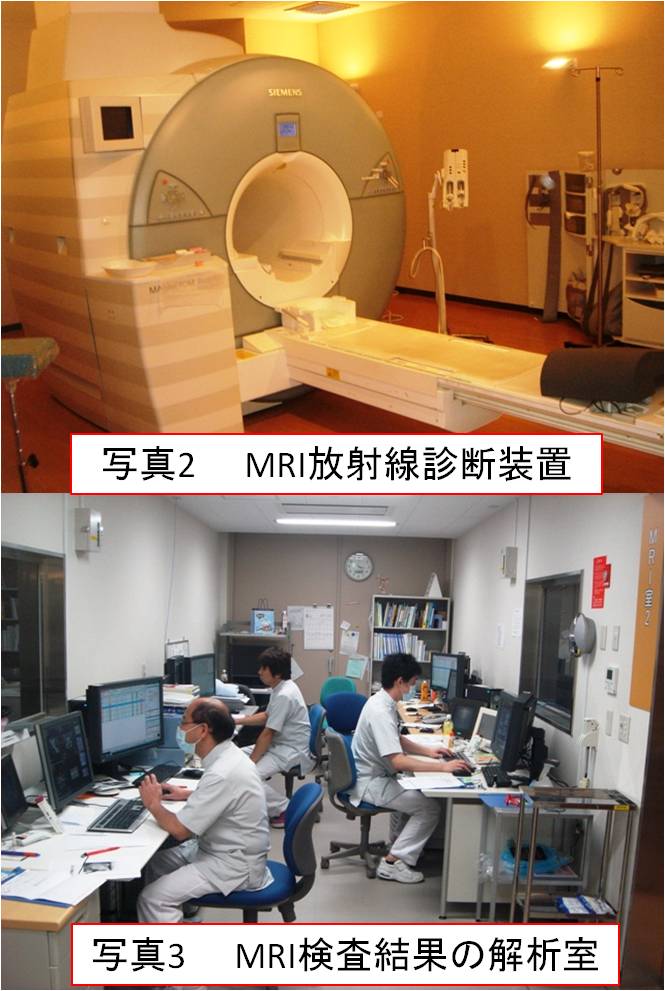

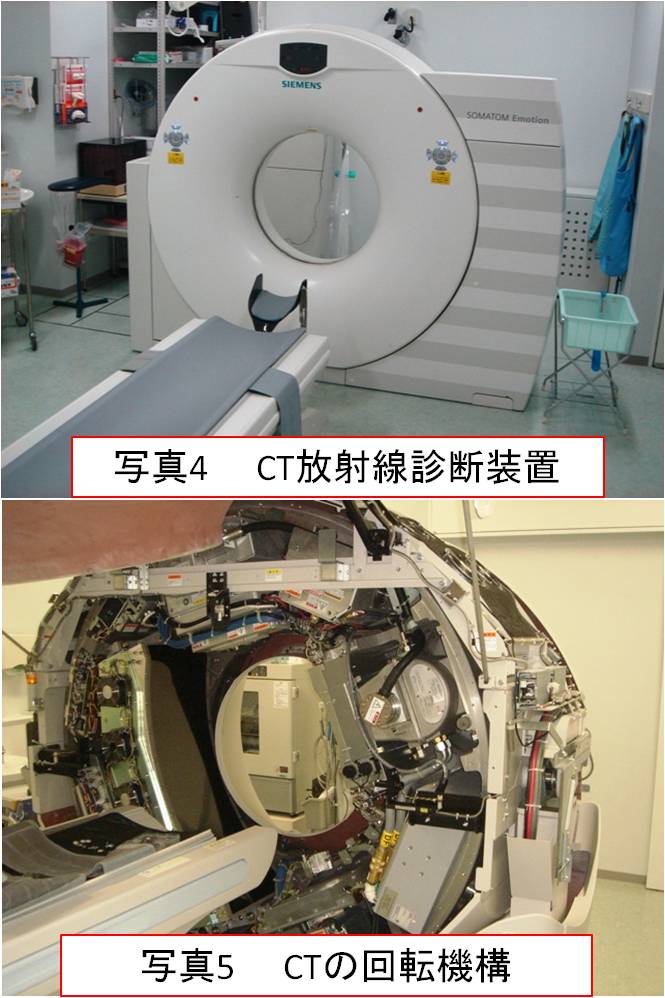

受付を済ますあるいは治療を終えた患者は写真5、6の広い待合室で待つか、写真7 のエスカレータで2階の専門別の診療科へ移動できるようになっている。見学当日の午後、丁度ロビーでは写真8のように旭少年少女合唱団が美しいハーモニーの演奏を披露していた。患者はこの歌声で癒されることであろう。当日、院内見学をかね最新のME機器も見せていただいたので、次回のブログに投稿を予定している。【2011.6.16】

2011.6.18 記

|