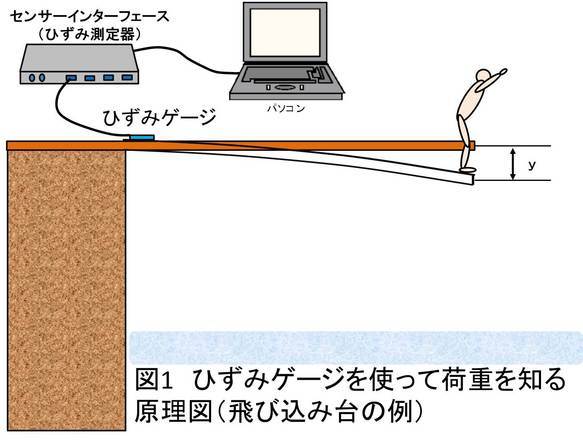

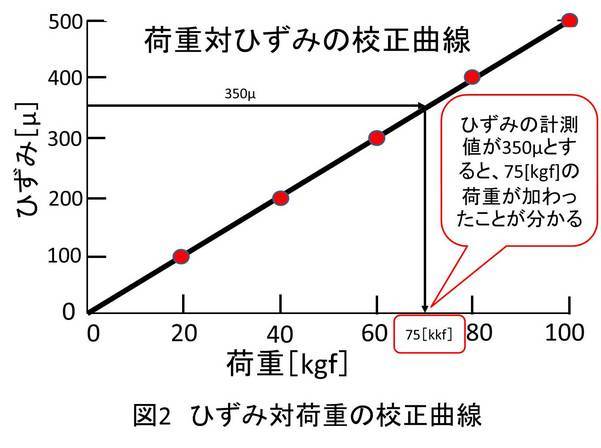

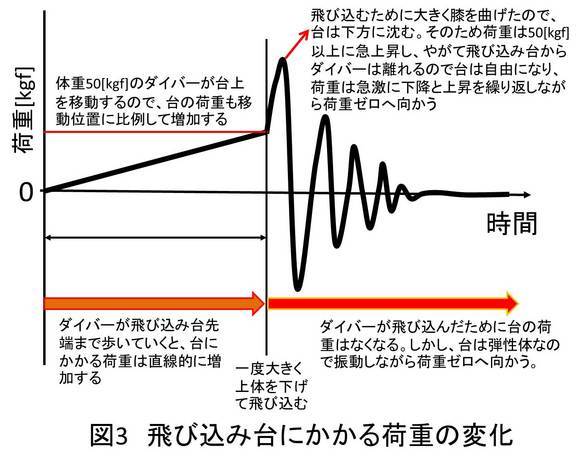

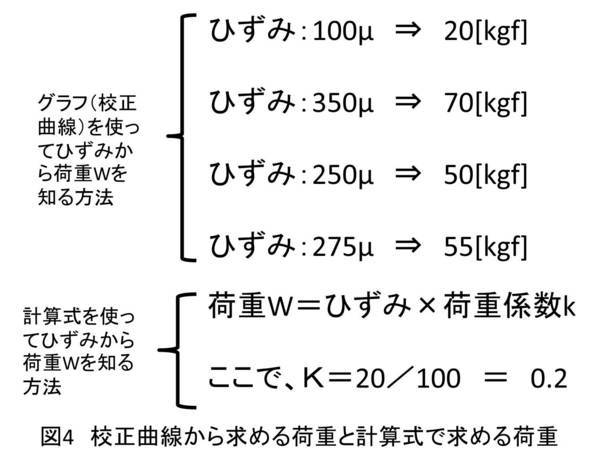

�@�ŋ߁A�����ȗ́A���́A�ψʁi���̂̈ړ��ʁj�𑪂邱�Ƃ�����B���̂Ƃ��Ɏg���Z���T�[�́A�Ђ��݃Q�[�W�Ƃ��������Ȓ�R�̂ł���B�����Ⴆ�Δo�l�̂悤�Ȓe���̂ɓ\�t����B���̒e���̂��͂��ό`����ƕ\�ʂ��Ђ��ނ̂ŁA���̂Ђ��ݗʂ������Ƃ����u�X�O�����́v���Ђ��݃Q�[�W�i�Z���T�[�̈��j�ł���B�Ђ��݃Q�[�W���̂��̂�1�����S�~�ƈ������̂����A�Ђ��݃Q�[�W�Ƀ��[�h���Ƃ����ׂ��d�����Ȃ��A�Ђ��ݑ����Ƃ��������Ȑ������葕�u�ɐڑ�����K�v������̂���_�ł���B �@���āA��q�����Ђ��݃Q�[�W�͉��Ɏg���邩�Ƃ����Ɓu�́v�A�u���́v�A�u�ψʁv�A�u�����x�v�Ȃǂ̕����ʑ���ɉ��p�ł���B���̃Q�[�W�����p���A�ߋ��Ƀ��[�v�̒��́A�t�̂̈��́A���{�b�g�����������̗́A�l�����ɋy�ڂ��́A�l������N�����̗́A�g�̂������Ƃ��̑̏d�ω��i�����͌v�j�A�l����э~�肽���̏����́A�l�̏d�S�ω��A�����������Ƃ��Ɏ�ɂ�����́A���ˊ�̓����A�݂낤�Ŕ��Œ��h�{�܂�⋋����Ƃ��̃`���[�u�̈��͂Ȃǂ̑�����s�����B �@��N�ސE��͌����������������߁A��������z���������ȕ���������������A�����Ől���s��������������邽�߂̏����ȗ͕ϊ�����l�āE���삵�Ă���B���ݐi�s���̑���́u�ږ�e��������͂Ɨe������̑���v�A�u���ːj�ɂ���������͂̑���v�A�u���ːj��[�ɂ���������͂ɂ�锽��ʂƗ͂̊W�v�Ȃǂł���B �@���������͂∳�͑���̂��߂ɂЂ��݃Q�[�W�̉��p������B�Ђ��݃Q�[�W�����p�����͕ϊ���i�d�v�j�∳�͕ϊ���͎s�̂���Ă���B���̏ꍇ�A�Ⴆ�N���[���ŏd�����������グ��Ƃ��̗͂𑪂�A�H��̃^���N���̈��͂𑪂�Ƃ����悤�ȍH�Ɨp�̗͂∳�͂𑪒肷��Ȃ�����i���g����B�������A�l���������Ƃ������A���邢�͎��Ƃ���ꍇ�Ɏ�E�w�ɂ�����́A�Ō�E��������ł̐l�̓��쎞�ɂ�����͂̑���Ȃǂ͊����̌��o��ő��肷�邱�Ƃ͍���Ȃ��Ƃ������B�����ŁA�Ђ��݂������Ђ��݃Q�[�W�Ƃ����Z���T�[�����p���Đl�̓���Ɋւ��͂𑪂邱�ƂɂȂ�B�����ŁA“�Ђ��݃Q�[�W�����p����”�Ə��������A�Ђ��݃Q�[�W�P�̂ł͉��ɂ����ɗ����Ȃ��B�Ђ��݃Q�[�W�͈��̓d�C��R�ł��邩��A���̒�R�̂ł���Q�[�W��e���̂ɓ\��K�v�ł���B�Ȃ��e���̂ɓ\�邩�Ƃ����ƁA�o�l��z�肷��ƕ�����悤�ɒe���̂͗͂�������ƐL�т���k��ƕό`���A���̗͂���苎��ƌ��̏�Ԃɖ߂邩��ł���B���̕ό`�ʁi�Ђ��݁j�Ɨ͂̊W�͔�Ⴗ��Ƃ��������̌����𗘗p����̂ł���B�܂�A�Ђ��݃Q�[�W��\�t�����e���̂ɗ͂�������ƒe���̂͂Ђ��ށB����ƂЂ��݃Q�[�W���Ђ��ށB�����ɃQ�[�W��R���ω�����̂ŁA�����ɗ����d�����ω�����B���̓d���i�d���j�����[�^�œǂݎ��A�ǂꂾ���Ђ������킩��B���ꂪ�Ђ��ݑ���̌����ł���B �@��L�����t���l����B�Ђ��݃Q�[�W��\�t�����e���̂����炩�̗͂��Ђ��Ƃ���B���̂Ђ��݂𑪂�Ƌt�ɒe���̂ɂ��������͂�������B���̎��ɑ�Ȃ̂́A�e���̂ɂ�����̗͂���������A�Ђ��݃Q�[�W���炢����̂Ђ��ݗʂ������邩�Ƃ������Ƃ����O�Ɏ������Ă����K�v������B���̎��O�ɍs����Ƃ́u�Z���v�Ƃ����A���̍Z�������Ă��Ȓe���͕̂͗ϊ���Ƃ��Ďg���Ȃ��B �@�ȏ�q�ׂ����Ƃ�����ƁA�Q�[�W��\�t�����e���̂��͂���ƕό`�����̕\�ʂ́u�Ђ��ށv�B���́u�Ђ��݁v�ɂ���Ē�R��(�Ђ��݃Q�[�W)���u�Ђ��݁v�A���̂��߂ɒ�R���ω�����B���̔����Ȓ�R�ω����Ђ��ݑ���킪�u�Ђ��݁v�ɑΉ������d�C�ʂɕϊ����Ă����B�������āA�͂����e���̂��Ђ����́u�Ђ��݁v�̑召�͓d�C�ʂƂ��ċ��܂�B�Ђ��ݗʂ����ꂽ�Ƃ������Ƃ́A�e���̂ɂ��������͂������邱�ƂɂȂ�B�����ŁA�e���̗̂͂Ɓu�Ђ��݁v�̊W�i�Z���j�͋��߂Ă��邱�Ƃ��O��ł���B���ꂪ�Ђ��݃Q�[�W�����p�����͑���̌����ł���B�Ђ��݃Q�[�W��\�t�����e���͕̂͗ϊ���ł���B �@�Ђ��݃Q�[�W�́A�g�߂ɂ͑̏d�v�ɉ��p����Ă���B�������A���ʂ̑̏d�v�͂��̐l�̑̏d��������ΖړI�͒B���������ƂɂȂ�̂ŁA�̏d�v�ɏ�������̑̏d�����킩��Ȃ��B�������A�͂𑪂錤���ł́A���X�ɕω�����̗͂l�q��A�������ʂƂ��đ��肽���B���̂��߁A�����ł͎��Ԃɑ��ĕω����铮�I�ȗ͂𑪒肷�邱�Ƃ������B�Ⴆ�Ђ��݃Q�[�W�������͌v�i�t�H�[�X�v���[�g�j�ɉ��p����ƁA�����ɏ��܂łɏ��X�ɉ����͂̕ω���������Ԃʼn��������Ƃ����悤�ɐl����������͂�����ł���B���̂��߂ɓ��쌤���ɂ͂Ђ��݃Q�[�W�̉��p�͌������Ȃ��B

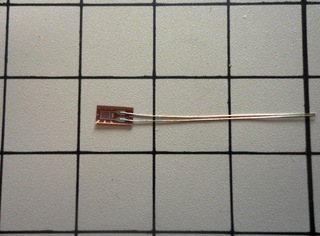

�ʐ^1�F�Ђ��݃Q�[�W�̕\�ʁi�Q�[�W���F1�o�j�F�Q�[�W���͗l�X�Ȃ��̂�����

�ʐ^2�F�Ђ��݃Q�[�W�̗���

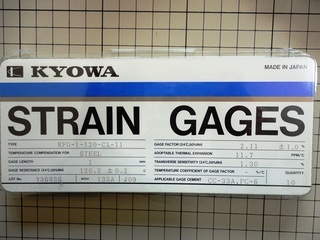

�ʐ^3�F�Ђ��݃Q�[�W�̓������P�[�X

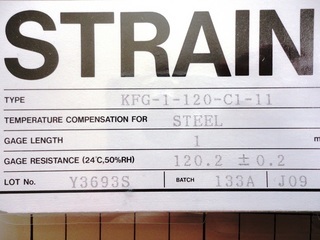

�ʐ^4�F�Ђ��݃Q�[�W�̋K�i�i�Q�[�W���F1�o�A�Q�[�W��R120Ω�j

2011.12.1