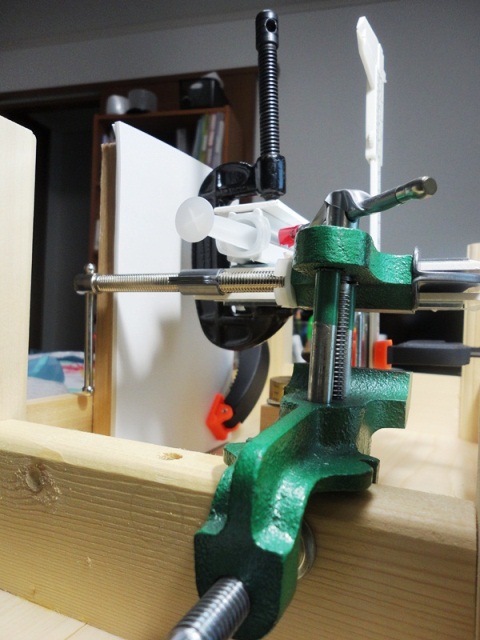

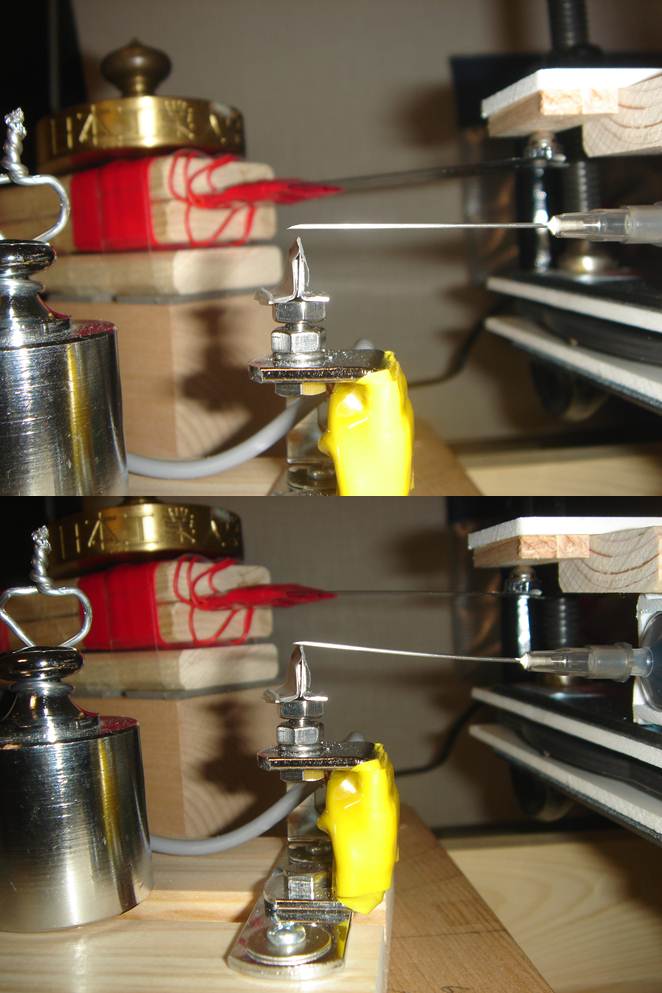

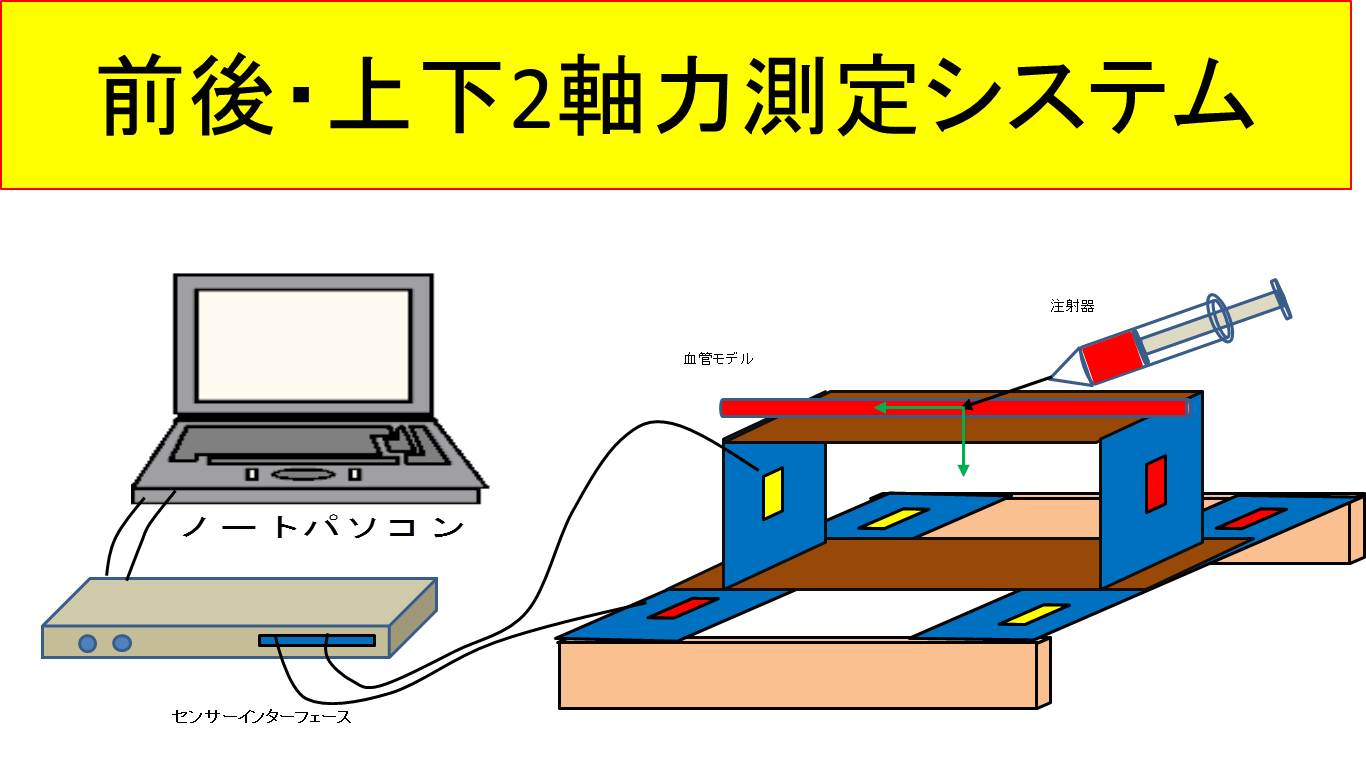

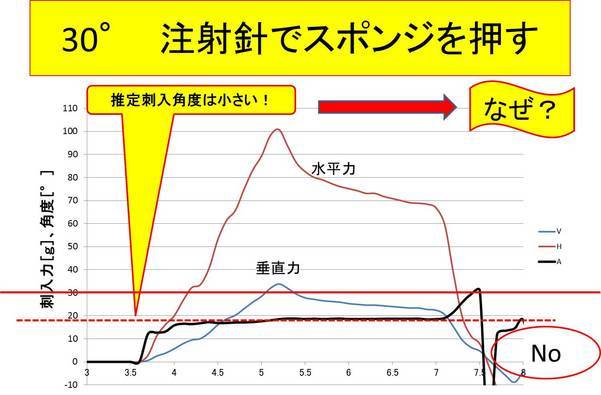

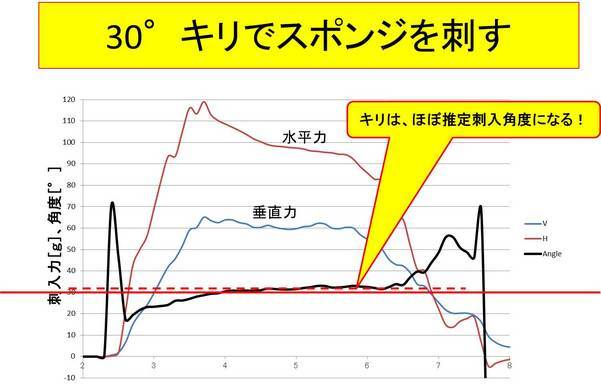

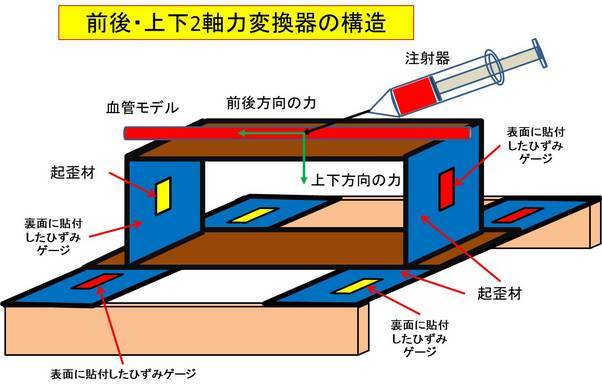

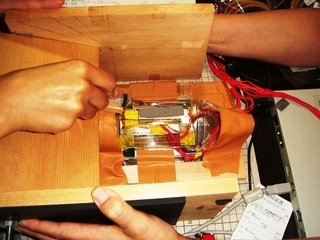

�@���ːj��l�̔��Ɏh�������͕s�\�ł���B�����ŁA�X�|���W�i�ډ��A�l���ɋ߂��ޗ��F���j��2���͕ϊ���̏㕔�ɃZ�b�g�����̃X�|���W�ɐj���h�����Ƃɂ����B���̎��̐��������Ɛ��������̗͂�����邱�Ƃ����҂��A�O��Љ��2���͕ϊ�������삵���B�@����́A�j���X�|���W�Ɏh���A���̂Ƃ��̔����2�����̗͂��ɓd�q�I�ɑ��ꂽ�̂ŁA�Љ��B���錴���́A�d�q�̏d�v�Ɠ����ł���B�قȂ�̂́A����l��kgf�i�L���O�����j�̃I�[�_�[�ł͂Ȃ��A���i�O�����j�I�[�_�[�̏����ȗ͂ł���_�ł���B �@�ʐ^1�́A�Ђ��ݑ����A�p�\�R���Ɏ���2���͕ϊ����ڑ���������V�X�e���������B�ʐ^�̂悤��2���͕ϊ���㕔�ɃZ�b�g�����X�|���W�𒍎ːj�Ŏh���ƁA���̎��̐����E�����͂��Ђ��ݑ����œ����Ɍv�������̂ŁA���̋L�^��L���̓m�[�g�p�\�R���łł���B �@�ʐ^2�͗��G��O���{�ł̒��ːj���h�̎������i�������B2���͕ϊ���̓m�[�g�p�\�R���̉A�ɂȂ��Č��ɂ������A���ˊ���X������K�C�h�Ƃ��Ă̖ؔ��Ƃ��̍���̃e���r��ʏ�Ɏʂ������ꂽ�f�[�^��������B�����ŁA�����Ɏg�p�����e���r�̗L�����p�ɂ��ďq�ׂ�B���ʁA�������Ŏ���������ꍇ�A�����҂͎��������܂��s���Ă��邩�ǂ����̃f�[�^�̓p�\�R����ʂňꐶ�����Ɍ��Ă���B�p�\�R����ʂ͏������̂ŁA���̗l�q�͋��������҂ɂ͌����Ȃ��B�Ƃ��낪�A�ʐ^2�̂悤�Ƀe���r��RGB�[�q���g���ƁA�������̃f�[�^�̓e���r�Ŋg�債�Ă݂���̂ŁA�������̃f�[�^�͋��L�ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ́A��^�e���r���Ȃ��������ł͂ł��Ȃ��B�������\�ł���B �@�ʐ^3�́A23G�̒��ːj�i�������傫���Ȃ�ƍׂ��Ȃ�j��30���̕�������X�|���W���h�����ꍇ�̐����́A�����̓f�[�^�ł���B�����͂𐅕��͂Ŋ����āA���̃A�[�N�^���W�F���g���Ƃ������h�p�x�������Ă���B�ʐ^3�Ɏ����悤�ɓ���ꂽ���h�p�x�̌��ʂ�19���Ɨ\�z�p�x��菬�����B����������J��Ԃ��Ă��������̂ŁA�ό`���Ȃ��L�����g�����l�̎������s�����B���̌��ʂ��ʐ^4�Ɏ����B���̎ʐ^�Ɍ���悤�ɁA30����������X�|���W�ɐ��h����Ƃق�30���Ƃ����D�܂������ʂ��B �@�ȏ�̗\�������̌��ʁA�ׂ����ːj�͕��ʂɐ��h����ƋȂ���i����j�A�Ō�t���^�������h�������Ă���ɂ��ւ�炸�A�j�͋Ȃ����Đi�ނ��Ƃ����������B���ːj�̗͂́A���������ł͖�100gf�A���������ł͖�20gf�Ə������͂ł���B80�~�ő����X�֕��̕����̏d����25gf�ȉ��ł���B���̂��Ƃ��l����ƁA���ːj�̐��h���̐����͕͂����X�֕����x�̗͂ł��邱�Ƃ����������B�@����́A�j���Ȃ���i����j������Nj�����Ɠ����Ɍn���I�Ɏ�ނ̈قȂ�j�̋Ȃ������v������\��ł���B�Ɠ����ɋ��������҂ƒ��ːj�̋����i���h�p�x�A���h���x�Ȃǁj�ƒɂ݂̊W�ɂ��ĒNj�����B

�ʐ^1�F�@�O��E�㉺�i�����E�����j2���͕ϊ���ƒ��ːj2���͑���V�X�e��

�ʐ^2�F �@�n���{�̒��ːj���h�������i

�ʐ^3�F�@30���X���������ːj�ŃX�|���W���h�����ꍇ�̗̓f�[�^

�ʐ^4�F�@30���X�������L���ŃX�|���W���h�����ꍇ�̗̓f�[�^

2011.12.18�@�L