�@���������܂����u���O������B����i2012.7.5�j�̂��Ƃ��������e����Ƃ����̂͒������B����́A�z�J�s�ɂ����ʌ�����w�@���N�J���w�ȁ@���N�s���Ȋw��U 3�N���̍u�`�u���N��������v�̈�R�}��S�����A����Z�p�̖ʔ����ɂ��Ęb�������Ă����B

�@�u�`�˗��������������̂́A��ʌ�����w���J�݂����ȑO���狤���������s���A���܂��ɊŌ�E��앪��̌����Ō𗬂��s���Ăj�搶����ł���B�̂���Ђ��݁A�́A���́A�����x�A�ψʂƂ����������ʂ̑�����s���Ă����B���̊W�ŁA�͑���̉��p�Ƃ��Ă̊Ō���쓮�쌤����20�N�߂��ꏏ�Ɋy����ł����������Ԃ��j�搶�ł���B

�@�j�搶�͏�q�������N�J���w�Ȃɏ������u���N��������v�Ƃ����Ȗڂ��u�`���Ă���B����܂ł̂Ƃ���A�����Z�x�v���g���Ė��X�`�̉����Z�x�𑪒肵�āA���x�A���O�ɐH�ׂ����́A�S���I���ׂȂǂɂ���čD�݂̉����Z�x���ς��̂��A�Ƃ����悤�Ȏ���������Ă��������ł���B����ɉ����āA�l�Ԃ̍s������𑪂鎖��Ƃ��āA�͂∳�͑����������Ɠ����Ɏ��ۂ̎�����ʂ��āu����Z�p�̖ʔ����v���w�������ɏЉ�����Ƃ������Ƃōu�`�˗������ꂽ�悤���B

�@��X�l�Ԃ͗͂����Ȃ���A���M��{�A�{�������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�́A�R�b�v�������́A��������ɏ]���ǂ̂悤�Ȉ���͂�����̂��A�Q�Ă��銳�҂��\���������グ��̂ɊŌ�t�͂ǂ̂��炢�͂�����̂��A���邢�̓M���b�`�x�b�h�i�w���������オ��x�b�h�j�̔w���������オ��Ƃ��Q�Ă��銳�҂̔w�ʂɂǂ̒��x�̗͂�������̂��Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ��錤�����s���Ă����B

�@����ɁA�ŋ߂ł�NHK�́u���߂��Ă����Ă�v����̗v���ŁA�x�b�h�[�ɍ����Ă��銳�҂��Ō�t�������グ�x�����鎞�̇@�����͑�����s�����B�܂��A�A���ˊ���̗n�t�̈��͑���A�B�_��e��̓�������A�C���ːj�̔���ʑ���Ȃǂ��s�����B���������͕ϊ����u�͎���ŌÂ��Ȃ����̂ŁA�����g���Ȃ���������Ȃ��Ǝv�����B�������A�ϊ���𑪒葕�u�ɐڑ����������Ƃ���g���邱�Ƃ��킩�����B�����ł����̑��u���w�Ɏ������݉�������A�g�߂Ō��邱�Ƃ͂܂��Ȃ��w�������́A���Ō��Ă��ꑀ�삵�Ă���A����Z�p�͖ʔ����Ɗ����邾�낤�Ƃ̎v���ŃZ���T�[�A�ϊ���A���葕�u�A�p�\�R�������Q���u�`���s�����B

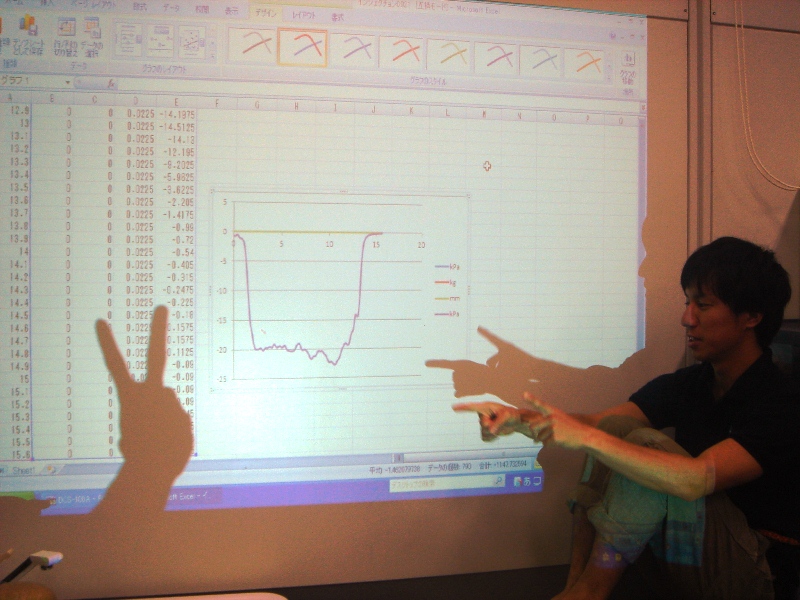

�@�u�`�ɐ旧���A���邽�߂ɕK�v�ȃZ���T�[�A�ϊ���A���o��A�u�����Ăǂ�����v�Ƃ����悤�Șb���������B����Ƃ������Ƃ́A���̑��������ʂ��R���g���[���i����j�Ɏg�����Ƃ��������A�O���͎�ɍu�`�����A�㔼�͑O�q�����������u�̉����Ɏ��Ԃ��������B�ϊ����u�̐�����A�w�����g�����ˊ�������t�i���j�𒍎ˊ�ɓ��ꂽ��o�����肵���B���͕ϓ����ڂɌ�����悤�ɃX�N���[����ɓ��e�����̂ŁA�S�������̈��͕ϓ����ς邱�Ƃ��ł���B���ˋZ�p�̕]���������ɍs���邱�Ƃ̑f���炵���������ł����悤���B���̑��u�͒��ˊ�V�~�����[�^�i�C���W�F�N�V�����E�g���[�i�[�j�Ƃ����A�߂��������Ƀf�r���[����\��ł���B���̑��̏����͂ɂ��Ă��A�w�������̏����͌v�ɏ��Ɖd��������v���Z�X�i���Ԃɑ���͂̕ω��j���ڂɌ�����̂ŁA�����Ȃ��͂��������Č�����悤�ɂȂ邱�Ƃ̑f���炵����̌��ł����悤���B

�@�������āA�u����Z�p�̖ʔ����v�ɂ��ču�`���A�ߌ�14��40������17��50���܂ł̖�3���Ԃ��y�����߂������B�����g�͍u�`�Ǝ������y�����A�w�����u����Z�p�̖ʔ����v�������ł������ǂ����͕s���ł���B��ʊ�ƁA�������A�w�Z�̐搶�ɂȂ邱�Ƃ���]����w�������ŁA���n�̃Z���X�͂قƂ�ǂȂ��ƕ����Ă����̂ŁA���Ɗ��z�������B�����ŁA���Ɗ��z�i�]���j���o����悤���肢���A�u�`���I�����B�y2012.7.5�z

�ʐ^1�F�j�搶�̌������ɂĘV��̂��߂̎肷����K

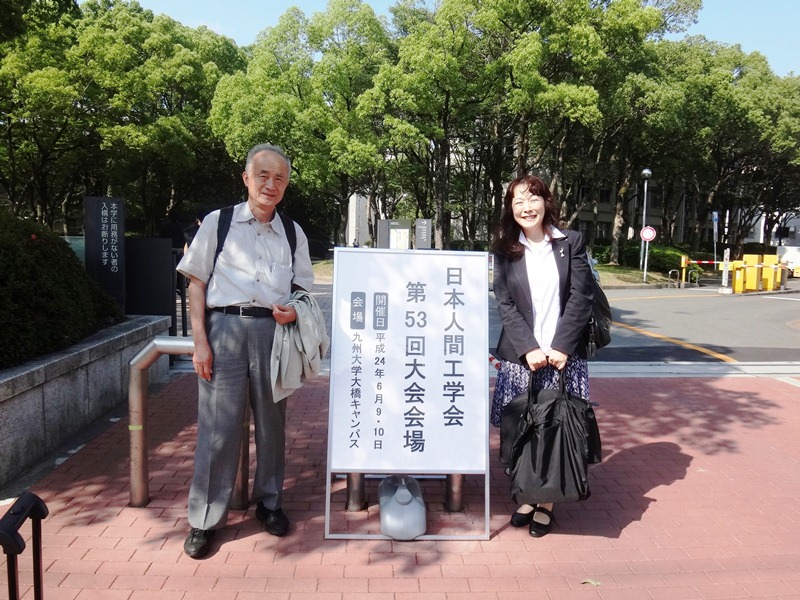

�ʐ^2�F�w���̒��ˋZ�p���w������j�搶

�ʐ^3�F���ʏ�œ���ꂽ���ˊ�����ϓ��O���t�̕]��

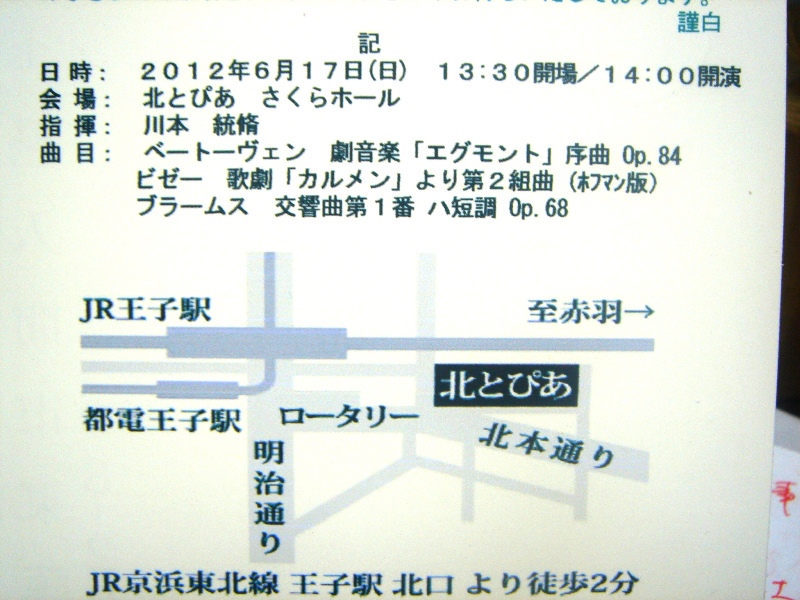

�ʐ^4�F�u�`�u�����w���ƋL�O�B�e

2012.7.6�@�L

|