22.��]��

�_��Ȃ͖k�����琼�ɔ�s�@�łR���Ԉȏォ����B�ɂ��S��炸�k�����Ԃ��g���A�����������̂�19�����߂��Ă��܂����Ԃ̗l�ɖ��邢�B�����K�����̌��w���I����x�z�e���Ń`�F�b�N�C�����ς܂��A�ꎞ�ԂقNjx�e���Ă���A���E��Y��]�Ï�����w���邱�Ƃɂ����B���h���\��̃z�e���u�É_�����X�v�͍��i���f�ʂ�Ǝ�����X�Ƃ̌����_�ɖʂ������w�̃r���ŁA��]�Ï�܂ł�

5�������Ȃ��A�����čs���鋗���ł������B

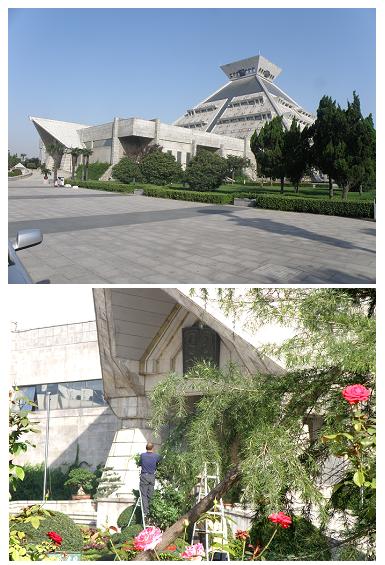

�z�e���ňꕞ���āA��]�Ï�ɒ������̂͂P�V���߂��ł������B�O����삪���������Ƃ���ɑ傫�Ȑ��ԂƁA�u���E��Y��]�Ï�@�]�@�����N�܌�����ؕ{�v�ƍ��܂ꂽ�ΕǂƂ��������L��i�ʐ^1���j�ł͋L�O�ʐ^���B��ό��q�ł������������Ă����B�����ŋL�O�ʐ^���B�������ƁA��̉^�͂ɉ����ĕ����n�߂��B�^�͂ƁA������ׂ����A�^�͂ɉ������ʘH�A���̕��A�ʘH�Ɖ^�͂��d��Ԓd�ɂ͋�ᵉԂ����u�[�Q���r���A���A�����Ă���i�ʐ^1���j�B�X�ɍs���ƁA�i�V���̖��ƂƉ^�͂Ɛ����H����^�͐��ʂ܂ŐΒi�����낳��i�ʐ^�P���j�A�������ό��n�ɂȂ�O�́A�l�X����藧�Ă̖��������A����������̂����m��Ȃ��B

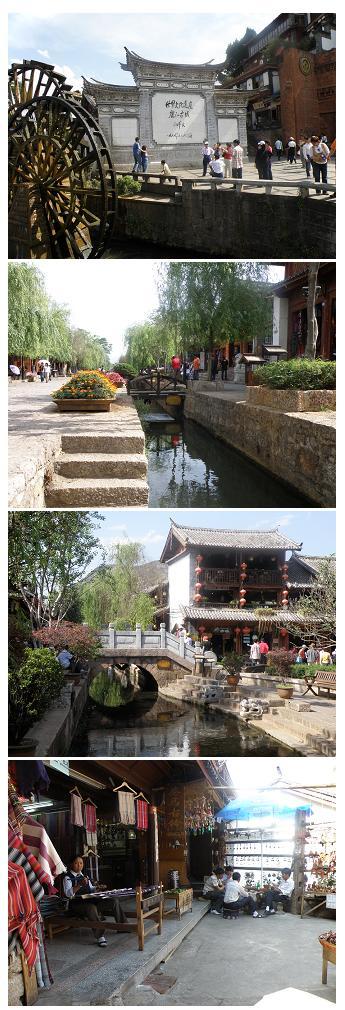

�����č������Ă䂭�B��͋}�Ȃ̂ڂ��ŁA���̗����ɂ͂��낢��Ȃ��̂����X���Ԓf�Ȃ������Ă���B���s�����̎Y�J��ƕ��͋C�����Ă���B�r���ŕ��َq�����B�r����r�I�傫�ȓy�Y�������������̂ŁA�`���Ă݂�ƁA�X�Ԃ͏��������A�j���B�͉��Ńg�����v�����ėV��ł���̂ł���i�ʐ^�P���j�B���̗l�q�ɖڂ������Ă��鎩���ɃK�C�h�̓A����́A�u�i�V���͈�Ƃ��x���Ă���̂͏����ŁA�j���͉������Ȃ��̂��B���Ƃ���Ίό��K�C�h�̐����̕����x�ł���B�v�Ƃ̂��ƁB���S�ɏ�����ʂȂ̂ł���B

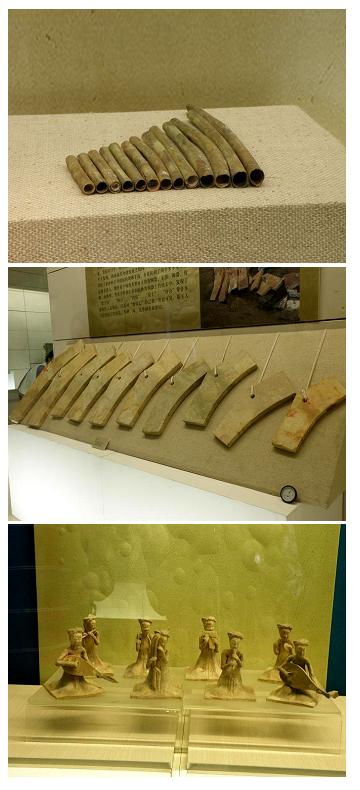

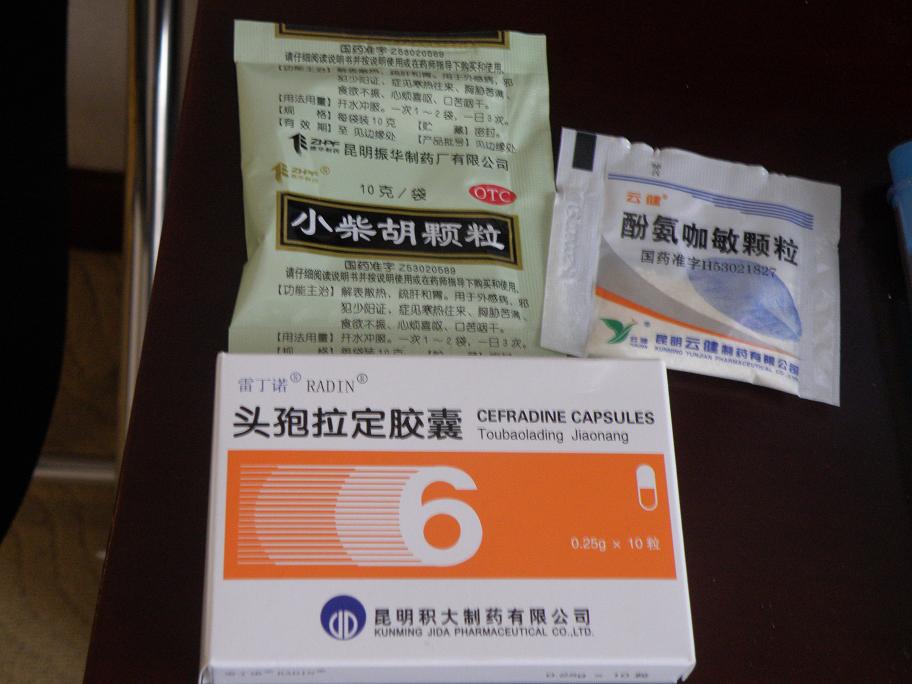

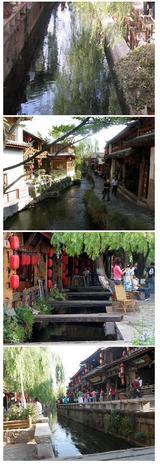

�����ēo��₪�I��荂��̌����炵�̗ǂ��q�Ȃ̂���X�ɓ��荞�B���ʂɂ́A�����������Ԗ��������Q��������B�����͎l���@�̉������c�����Ɖ������ň�Z�b�g�ƂȂ�A�����������F�A�����`�̊����g���Ă���̂ŁA�@���ɂ����R�Ƃ�������������������i�ʐ^2a�j�B�����ɂ���r�����`���Ȃ��������F�����Ă���i�ʐ^�Q���j�B���ꂾ�����������炩�Ɍ�����̂͊K�����S�ē����Ȃ̂ł��낤�i�ʐ^�Q���j�B�������̐�[�ɖڂ��Â炷�ƁA���̌��ɋʗ���R���T���Ă����i�ʐ^2���j�B

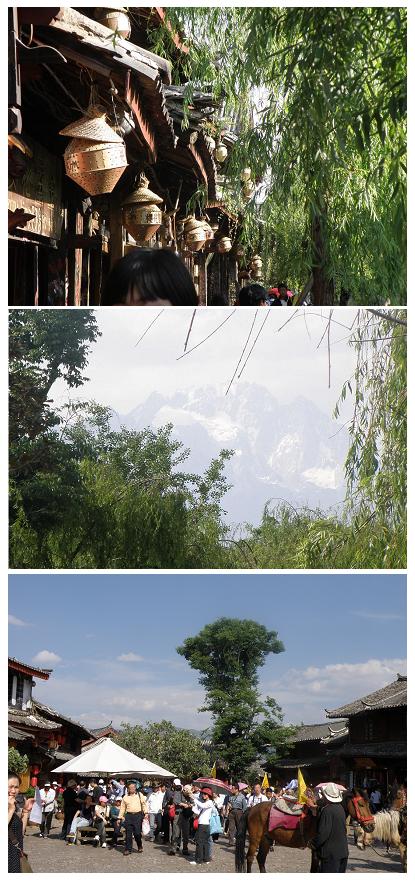

�^�͎͂O�{����A���ꂼ��قȂ�\���悵�Ă���B�^�������L�т���ʂɂ͖��̖��f��i�ʐ^3a�j�B���˂�����̗Ր��H�͉ƕ��݂������ő����Ă���̂ŁA�ǂ����Ă������������Ȃ�Ƃ��낪����i�ʐ^3b�j�B���̂悤�ȂƂ���͗��p���ɂ����̂��A�Ր��H���u�ĂČ����Ă���X����r�I�n���ł������B

�܂��A�^�͂��肬��Ɍ��Ă�ꂽ�X�̓�������^�͑��ɂ���A�����ƗՐ��H�Ƃ̊Ԃɑ�R�̋���n�����X���������i�ʐ^3c�j�B���̗l�ȓX�Ɍ����ĐԂ����Ɍf���Ă����B���q�������痎���Ă��܂����Ƃ�����̂ł͂Ȃ����Ɨ]�v�ȐS�z�����Ă��܂����B

�K�C�h�̓A���A�u���������X�͂��������ނ̂��ړI�ł͂Ȃ��A�����̐��A���t���I�����ŁA�[��x���܂ł₩�܂����B�v�Ƃ̂��Ƃł������B�������ɂ���܂ł̒������s�ŋC���������Ƃł��邪�A�����l�͖ʑO�ʼn̂�����A�x������A���t���邱�Ƃɒp����������S�������Ȃ��B����Ȃ��Ƃ����A���D�̎m���W���A�ꏏ�ɉ̂�����A�x������A���t���邱�ƂɌ���Ȃ��y������������̂ł��낤�B

�X�̑O����r�I�L���̗Ր��H�ƂȂ��Ă���Ƃ���ɂ͑����̐l�����ނ낵�Ă��āA���ɂ͖����ߑ����܂Ƃ����l�B�̎p���ڂɓ������B���炭�X���B�ŁA���ꂩ��Z�����Ȃ�O�Ƀ����b�N�X������u�Ȃ̂����m��Ȃ��B

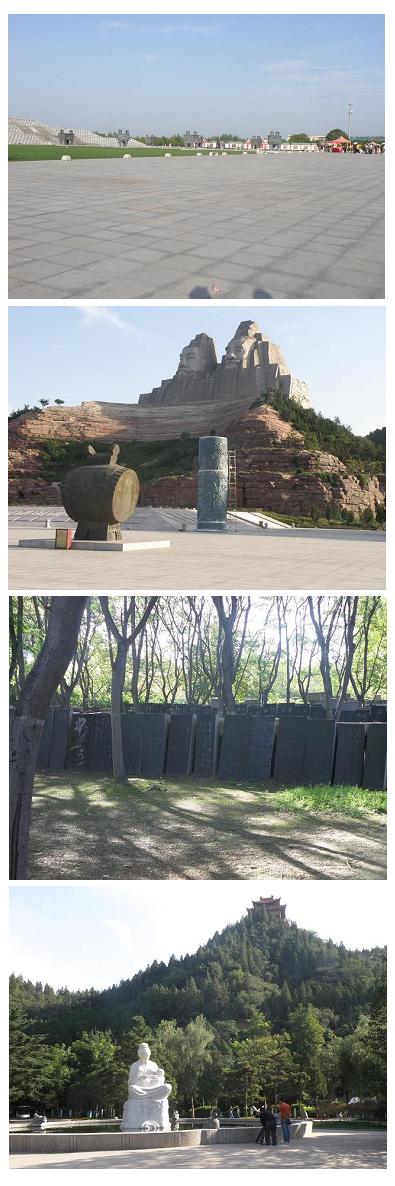

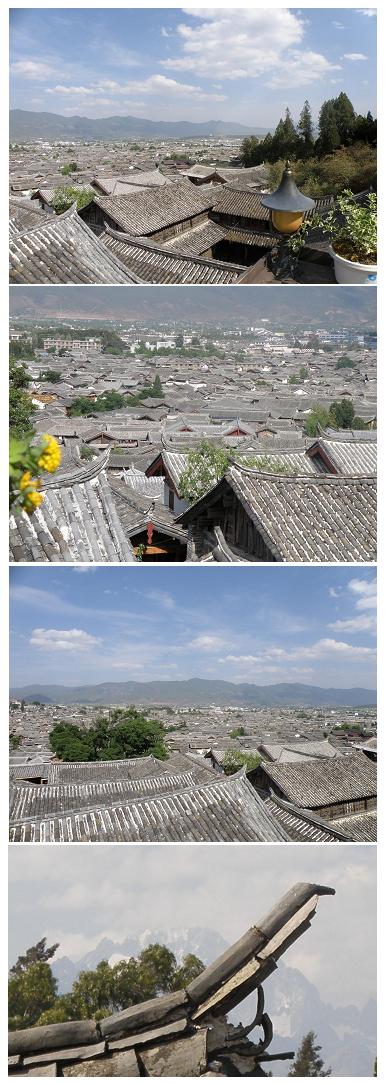

�Ƃ���ɂ���Ă͐Ԓ̑���ɕs�v�c�ȏ�����Ԃ牺���Ă���X���������i�ʐ^�S���j�B�܂�Ől�H�q�����c�ɂ��ď㑤�ɎO�x�P�������|�����悤�Ȃ��̂������������Ӗ����Ă��邩�F�ڌ��������Ȃ������B����ʂ�ŁA�U��Ԃ��Ă݂āA�����p���グ�Ă݂�Ɩ��̌������ɋʗ���R�̗I�R�Ƃ����p�������邱�ƂɁA�A����̎w�E�ŋC�������i�ʐ^4b�j�B

�����ď�Ⴂ�ȂƂ���ɔn������Ǝv������B�A���A�u�������L���Ȓ��n�Ó��̗v�ՂȂ̂ł��v�Ƌ����Ă��ꂽ�B���̕��͋C���ό��q�ɖ����킹�悤�Ƃ��Ĕn��U��Ƃ����ό������Ȃ̂��i�ʐ^4���j�B���������A�_��Ȗk�����x�z���Ă����؎��ꑰ����v���ɖ{���n�𔒍������]�Ɉڂ��Ă���A�����܂ł̌��H�����̒n��ɂ��������Ƃ��v���o�����B

�����āA�A�����߂݂̂₰���X�ɓ���A���q�B�ւ̓y�Y��T�V���c�ƁA�g���o�����Ɗ����Ŏ����̕c�������܂���ӂƂ����B�g���o�����̈�ӂ͓��ڂ̍w�����������A��x�ڂƃg���o�������قȂ邱�ƂɌ�ŋC�������B�Y������g���o�����������Ƃ������Ƃŏ���̂́A�����̎��Ӗ�����߂��Ӗ��̃g���o���������ƌ����Ă������A������������낤�Ɛ��ʂ��Ă������A����ɂ��Ă����܂�ɂ��قȂ�B�߂��Ӗ��̃g���o�������g�����A�Ƃ������ƂȂ�A�쐬�҂̍�ׂ�����B���̍�ׂ̓��e��

�Ⴂ�Ȃ̂��낤�A�����v�����Ƃɂ����B

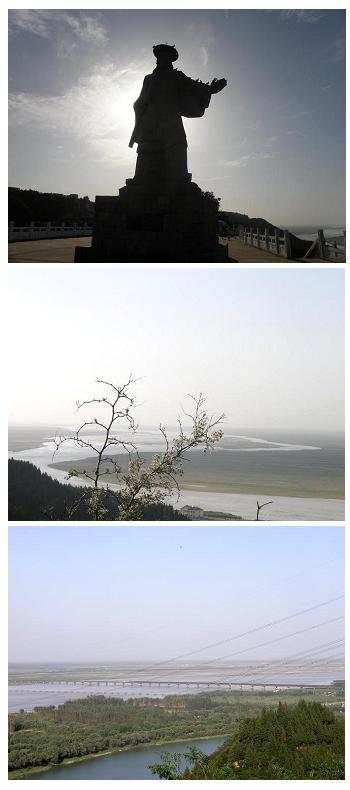

���Ƃ̐��Ԃ̂���L��ɖ߂肩�����Ƃ���ŁA�A���A�u�܊p�Ȃ̂ň�l�Ŏ��R�ɕ����Ă݂܂��H�v�ƒ�Ă��Ă����̂ŁA�^�������B�u�O�{�̉^�͂͗���ɉ����ĕ����A�ǂ̉^�͂ł��K�����Ԃ̂���L��ɂ��ǂ蒅���v�Ƃ������t�Ɍ㉟�����ꂽ����

�ł������B�����āA���Ԃ̂���L��ŗ����������������߁A�����̏���C�܂܂ɂ���������n�߂��B���n�Ó��L��ɖ߂�A����ɑ���L�������A���Ă������̂œr���ň����Ԃ��A�������Ƃ��������~�߂ẮA�����Ȃ��琅�Ԃ̂���L��ɂ��ǂ�����B

�߂��ɂ������x���`�ɍ��|���A�s�������ό��q�����Ă������A�\�z�ȏ�ɉ��Đl�������̂ɋ������B�������w�ǂ������N�ł������B���������͖̂w�ǂ����Đl�����{�l�i�����j�ł���A�����l�ɔ��������Ȃ��Ƃ������ۂ͂����ł����Ȃ����Ƃ������B

*****�@

�Â��@*****�@���N���b�N�Ŏ���