| 6.�����O��ΌA���@���e�A�E����ΌA���@�i9/23�j***���̂P***

�����̔����A�A�哯�̉_���ΌA�A�����č���̗��z�̗���ΌA�Œ����O��ΌA���@�𐧔e�������ƂɂȂ�.�܂����̂ق��g���t�@���̃[�x���N�X�畧�����܂߂�ƂS�ڂ̐ΌA���@�K��ƂȂ�B�z�e�����o�����A����ΌA���@�ɂ����̂́A�`�l10�F00�����O�ł������B

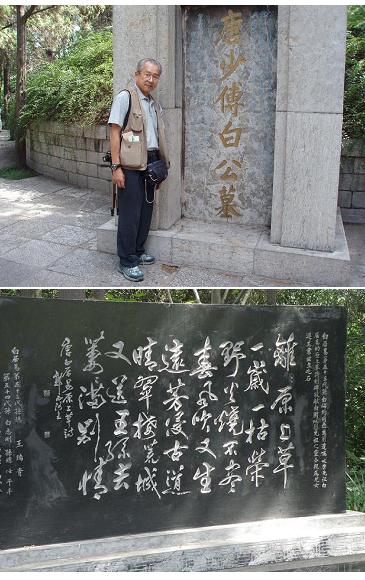

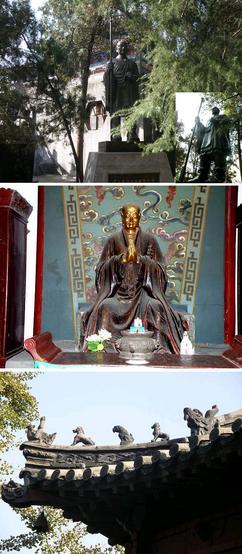

�@�ŏ��ɖڂɔ�э��̂́A���ʖL���Ȉɉ͂Ƃ���𓌐��Ɍׂ����ł������i�ʐ^�P���j�B�̗͂��݂ɂ͓��R�̗l�ɖ��̐t������h��Ă����B���̐��ƁA���s���Ă������H����������Ƃ��낪�����ƂȂ��Ă��āA�����̖�r�����̎x�������˂Ă����i�ʐ^�P���j�B�����Ă��̕��L�̖�r�ɂ͐ΌA�̔z�u�������ꂽ�u����ΌA�V�����Ӑ}�v�ƁA���̐ΌA�̗R�����L���ꂽ�u����ΌA��Ёv�������Ă����B

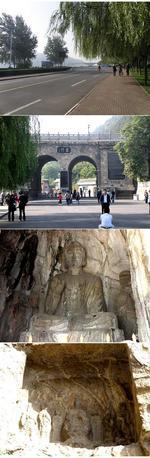

�����̈ē��ɂ��ƁA�w���z�s�̓�\�O�����i5.2�����j�̂Ƃ���ɂ��间��ΌA�͈ɉ͂��������ɕ��z���A����������R�A���������R�ƂȂ��Ă��āA�����̎R�̕ǂɑ����̋��������Ă���B����ΌA�͖k鰎��㐼��493�N�ɁA�s������i���哯�j���痌�z�ɑJ���ꂽ�̂��������ɁA�哯�̉_���ΌA���p���i�ڐ݁j����`�Ō@��ꂽ�̂��ŏ��ł���B

�@���̌�A��鰁A��鰁A�k�ցA�@�A���A�k�v�̏����ɘj��S�S�]�N�ɘj���đ��A���p�����ꂽ�B��������A�̐��͓������킹��2300�]��ƂȂ�B�œ��͂W�O���]��A��L�����܂ꂽ��͂Q�W�O�O�]��A�����͂P�P�����A�S�����̂R�O�����k鰎���ɑ����Ă��邪�A�Ƃ�킯�L���Ȃ̂́A�×z���i�P�S�S�R���A�j�A�o�z�����i�P�S�O���A�j�A�@�ԓ��i�V�P�Q���A�j�A鰎����i1181���A�j�A�c����A�i�P�U�O�X���A�j�Ȃǂ�����B

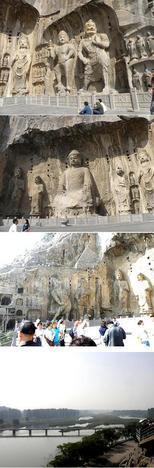

�@�S�̂̂U�O�����x�̌A�͓���ɑ��A����Ă��āA���̑�\�I�ȌA�͕�掛�i�P�Q�W�O���A�j�A���k���i�Q�O���A�j�A���œ��i�T�S�R���A�j�A�ɓ쓴�i1955���A�j�A���ޘœ��i�Q�O�T�T���A�j�A�����S�����i2144���A�j�A�E�E�E�E�E�B�܂�����ΌA�͑�����L�̐������������łȂ��A���l�ȏ��́A�Ⴆ��鰔�̂Ⓜ�����̂͌|�p�I���̂Ƃ���A�g�����\�i�h�Ɓg�Ɋ֘�꜔V��h�͌|�p�I��\��i�Ƃ���Ă���B�E�E�E�B�x�Ƃ������ƂɂȂ�B�����̖����̈ē��͖w�ǂ��ɑ̎��ŏ�����Ă���̂ŁA��̉���������Ă��邩������L���B

�@�@�悸�A�ŏ��ɖڂɔ�э���ł����̂͐��k���A�{������ɕ��i�ʐ^1���j���������A���̕\������Ⴄ�B���炭���ċC�������̂́A�哯�_���ƐΌA�̐Ύ����Ⴄ�̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃł������B�����͕��I��Z�W�̈قȂ�┧�̗n���t�����Ė��c�Ȗ͗l��悵�Ă��܂��Ă��邾���łȂ��A�ΌA�����肠���Ă���⎿���ψ�ł͂Ȃ��A�ꏊ�ꏊ�ŕ��H�̎����قȂ�悤�Ɏv�����B���̌A�ł͂����Ɗ┧�̕s�ώ�����������������̂����������B���炩�̗��R�Ŋ�ǂɋT����A�T��ɉ����ĐΊD���t������A����Ȃ���ʼn������Ƃ������Ղ̂���A������������ꂽ�i�ʐ^1���j�B

����ΌA�������Ғ��ɂ��u����ΌA�|�p�v�Ȃ鏬���q�ɂ́A�w����ΌA�́A���ł�1500�N�̍Ό����o���A���R���̕ω��̉e���������A�����̔�Q���Ă���B�܂�30�N��O��݂�Ȃ�����ɂ��������߁A�����Ȃ��͖̂ő��ɂ݂��Ȃ��Ȃ����B���@���ꂽ�Ղ�800�ӏ��ɂ̂ڂ�B�x�Ƃ��邪�A���@�Ǝ��R���̕ω��̉e�����r����ƌ�҂̕������[���������̂ł͂���܂����A�ƌ���^�����q�����Ȃ���v�����B

�����̔����A�A�哯�̉_���ΌA�͌A���ɓ���A�A���ǂɌ@��ꂽ������F�ʖL���ȕlj��q�ς��A�L���ɗ��߂邱�Ƃ��o�����B����������ł͌A���ɓ��荞�݁A��������ƕ����߂��Ԃ��Ȃ������B���ƂŁA�u����ΌA�|�p�v�Ȃ鏬���q������ƁA��V����y�m���ȂNj������钤���͂���ɂ͂������̂��B�������A�C�����Ȃ������̂��낤�B�c�O���ɁB

�Ƃ���ŁA���̍e�������Ă���Œ���12��2���@���R��v�������������B�����̔����A�̕ۑ��ɐs�͂��������͗L�����B�������R��v�����A���̗���ΌA���@�̍r��ʂĂ��i�ς��݂���A�ǂ�Ȋ��z���������ł��낤���B���̗l�ȗ��j��Y�H������Z�p�̊J���ɂ����Ƃ����Ɨ͂����ė~�����B�����āA�}���Ȍo�ϔ��W�́A���j�I���y����j��Y�̔j��A���R�j��ɂȂ���Ղ��BGDP�̉��������邢�̓T�u���́A�o�ϔ��W�ɂ����j�I���y����j��Y�̔j���\�h�������ɂ܂킵�Ă��炢�����B����Ȑ����A�Ў�ɕ����̌債����ɂ��A�����Ў�ɊG�M������Ȃ���O���Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă��܂��B����A�u����ΌA�������v�ɂ͗D�G�ȕۑ��Z�p���J�����Ă��������������̂ł���B

����Ȃ��ƂƂ͗����ɁA�O�𗬂��ɐ��Ƃ̌i�ς̃}�b�`���O�͑f���炵���A�����A��A�_���ΌA�������Ă��Ȃ��i�ς������Ă��āA���R���ɁA�����Ղ��������\�����C�����������ł���B

�@���̎���ɂ͐ΌA���̂����ƐF�ʖL���ŁA�����̗֊s�������Ƃ͂�����Ƃ��Ă����ł��낤�B�����Ƃ����ƃs�J�s�J�P���̂���p������Ă����ɈႢ�Ȃ��B����Ȗϑz������Ȃ���A���R�O��꜂��ɐ��Ƃ̌����������i�Ƃ��đ����Ă݂悤�Ƃ��Ďʐ^���B���Ă݂邱�Ƃɂ����i�ʐ^2���A2���j�B�����đ��̊ό��q������Ă���悤�Ƀ|�[�Y���Ƃ��Ă݂��B�i�ʐ^2���j

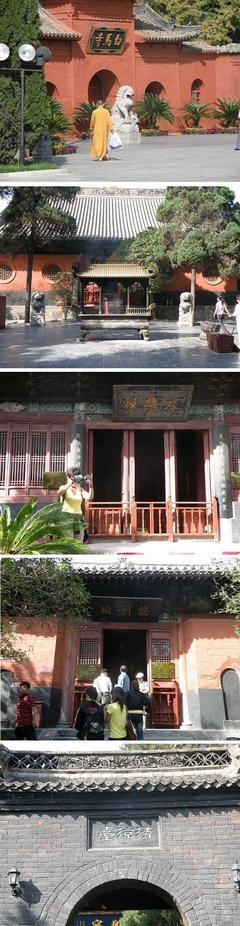

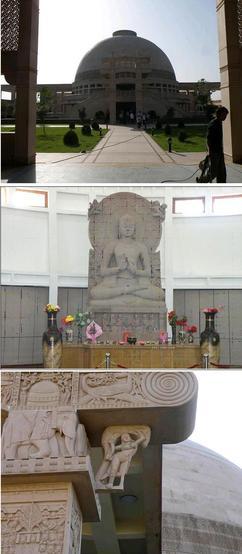

�@�����āA�k�i�ށB���̓r���A�ɐ��z���ɐ���������ƁA�O�̐��������R���̎p�������オ���Č������i�ʐ^�R���j�B�����āA�Ăѓ����̐ΌA�ɖڂ�߂��ƁA�ݘœ��̌����ȕ�꜁i�Ԃ���j�i�ʐ^3���j���ڂɓ������B���Ɋ������557�A�i�������j�ɂ͐Γ��������Ă����i�ʐ^3���j�B�_���ΌA�i���A�A��\��A�j�ɂ������Γ��قǗ��h�Ȃ��̂ł͂Ȃ������B�_���ΌA�̐Γ����A�A�̒����ɌA���̓V�W����@�艺�낳��Ă��āA���̖{���̑��݈Ӌ`���咣���Ă���̂ɑ��A�����̂͌A�ǂɊ��Y���悤�ɂ�����܂�Ƃ��Ă�������ł���Ƃ��������ł������B

�@�_���ΌA�̐Γ��͖k鰎��㕽�鋞�ɂ͂R�O�O�O�l���镧���m�����āA�s��ȉ������������сA�������A�͂��A�f�t�H�������ĕ\�����ꂽ�Ƃ����������ł���̂Ȃ�A��������ΌA�͗��z�ɗ�����������͂��A�f�t�H�������ĕ\�����ꂽ���̂Ƃ�����B�������A���ꂽ�͓̂���ł���A�s�͒��������S�ŁA�����m�������O���̂悤�ɖ{�����ɒu���Ă����̂ŁA�k鰕��鋞�̑m�̎v������ɔ�r����ƁA���㗌�z�̑m�̕����ɑ���v������͔��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

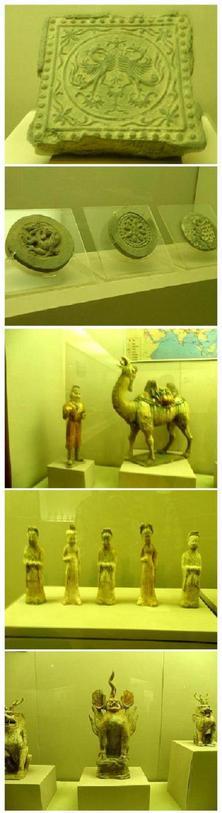

�@����͂Ƃ������A�X�ɖk�ɐi�ނƘ@�ԓ��A�����ꂽ�B���A�̌A���ɔz���ꂽ�A�@�Ԃ�k���̌A���ǂɒ���ꂽ���ׂȘ�꜌Q���ڂɓ������i�ʐ^3���j�B���Ӑ[���߉ޑ����Ӎ���������������ƁA�@�ԍ���͋����x����͎m�̎p������ꂽ�B�@�Ԃ��{���ꂽ�V�W���͍��ɂ������ꗎ�������Ȓi����������B

�@�������������Ă��邤���ɁA�������A���̓V�W�������ꗎ�����̂�ΌA�������̃X�^�b�t�������Ƃ��ǂ̗l�ȋC�����ɂȂ�̂��낤�A�Ƃ������߉�ȐS�z�����Ă��܂����B

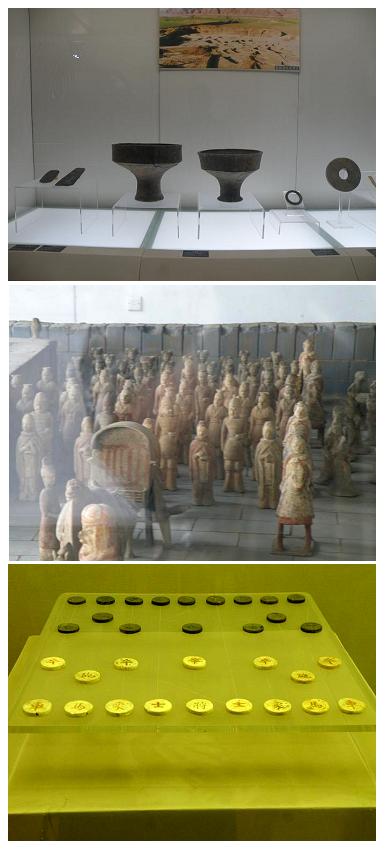

�@�������A���ɑ����^��掛�̒����������Ƃ���A���̎v�����ꋓ�ɐ������ł��܂����B��ʂƍ��E�O�ʂ�����ɂȂ�������ɂ�����o�Ɋׂ�B�܂��A�Ȃ�ƂȂ��������������闧�̋�Ԃ̂悤�ɂ��������͎̂��������łȂ��A�n�ׂ��ɍ������낵���炬�Ă���l�̎p���݂�ꂽ�i�ʐ^4���j�B���ʕ���ɁA�{���̑�ḎՓ߁i�邵��ȁj�ŁA���̍����ɍ�������F�A�͎m�����̗֊s���͂����肵������������ł����B�i�ʐ^4��,4c�j�B�w��ḎՓ߁i�邵��ȁj�ł͍���17.���]��A���̍���4���A���̒���1.9���A�A���^�͖L���G��A�����Y��Ŏ����݂ɖ����Ă���B�E���̘V�m�ޗt�͐T�ݐ[���A�����̈���͏i�₩�ł���B����A��������F�͔h��₩�Ȉߑ���Z���A������������Ă���B��@�V���͐g�ɊZ���ł߁A��ŕ����x���A���߂����āA���������Ă���B�����͎m�͋���r���o���Ă��āA�c�������A�C�Z�ōr���ۂ��C�����l�ɔ���B��F���̊O���ɂ͈�̂��̋��{�l��������A�o鞂����сA�����Z���A�_���C�𗚂��Ă��āA����ł���B���̈�g�̒����͐����|�p�̍ō���̒n�ʂ��\���\�킵�Ă���B�x�ȏ�A����ΌA�������ҁu����ΌA�|�p�v���B�����̌��w���I���A�ڂ�k�O���ɑJ���Ɨɕ���ꂽ���B��z�����ɐ��ƁA������ׂ����ō\�����ꂽ���i�i�ʐ^4���j���ڂɔ�э���ł����B

|