| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�_��̗��@�����i19�j

�@�@�@�@�@�@

�P�V�j �ؒ���

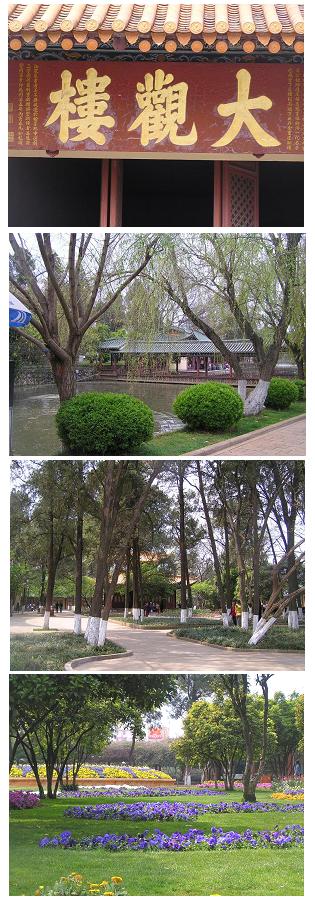

�@�_��Ȃōő�K�͂��ւ�900�N�ȏ�̗��j������B���x���Č����J��Ԃ���������镨��1923�N���_��a�����Č��������́B���@���ɂ�200���܂�̌��z�������顎��@���ɏ��O�A�V����a�A��Y��a�y�ѐ��̉ԉ�������B�����̕����ƌܕS�����ɓ��F������A���̑Η��A�G�z�͈Ӗ��[���ł���B�R��͗Y��ȎO�w�̒����O�t�A����Ԃ�������ŁA�͋������т��Ă���Öƌ�����ׂ�B�܂��A�����ɂ͒ցA�����i���ʂ܂��j���������A����A���Ă���B

�@�@�ȏオ�E�F�u���ł���B

�@�@�����̕������@�̖��O�Ɠ������̎��@�͓��{�ɑ����A�����K��\��̉~�ʎ����������B�������A���̉ؒ����Ƃ����͓̂��{�̎��Ƃ��Ă͕��������Ƃ��Ȃ��B�g�ؒ��h�Ƃ������t������ɑz������Ɓg�ԉ��h�Ƃ������ƂɂȂ�A���̖��ɑ��������Ԃ̖L�x�Ȏ��ł���B900�N�ȏ�̗��j������Ƃ������Ƃ����A�x�d�Ȃ�ЂŁA�Ō�̍Č���85�N�O�Ƃ�������A�Ù��Ƃ����ɂ́A�V�����B

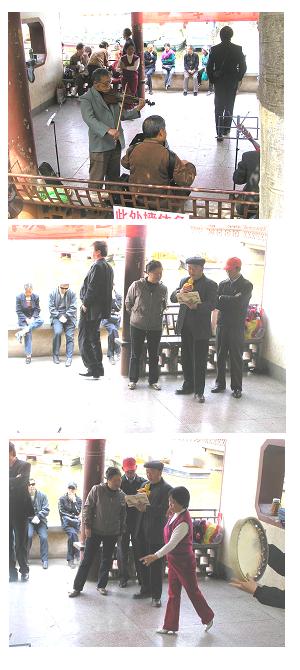

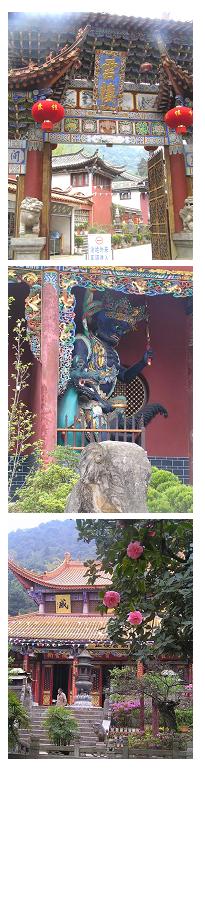

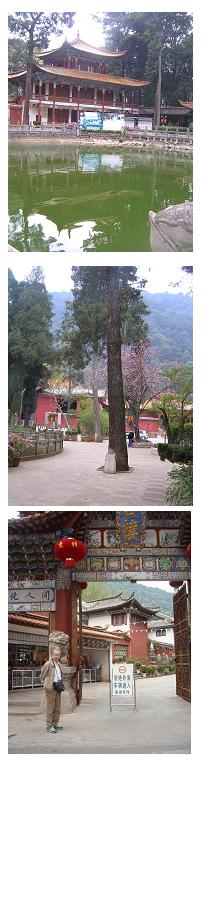

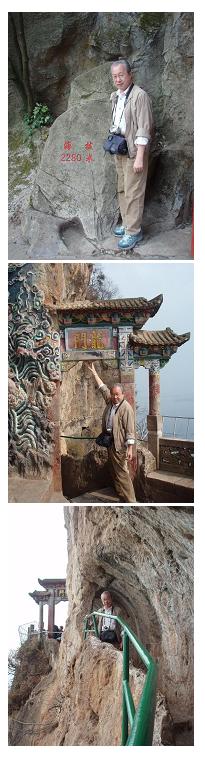

�@�R��i�ʐ^��1�j��������Ɩڂ̑O�ɓV���a�i�ʐ^��7�j�������Ă��Ė��ӕ�F�A�l�V���i�ʐ^��3�A�ʐ^��6�j�Ȃǂ��J���Ă���B���̐�ɂ͑�Y��a�i�ʐ^��2�j������A�O�������J���Ă���B��Y��a�̘e�ɂ͖��̎���ɍ��ꂽ500���������߂�����������i�ʐ^�B�e�֎~�j�B

���������͍ʐF����A�������Ȋ�A�߂������Ȋ�A�S�z�����Ȋ�Ȃ�1�P�Ⴄ������Ă���B�ǂꂩ��K���ɗ��������߁A�ǂ̕����ł��ǂ��̂ŁA�����̔N��ɓ��������𐔂��Ă䂫�A���̐��ɂȂ����Ƃ���Ŏ~�߂�ƁA���̗����̕\������̂��̈�N�̐����l��\�ۂ��Ă���A�Ƃ����̂��B�������Ȋ�����������ɓ�����A����������N���A�߂������Ȋ�����������ɂ�����A����������N���A�S�z�����Ȋ�����������ɂ�����A����������N���߂������ƂɂȂ�B���̗l�ɒn���̐l�͖��N�����̊�����ĉ^����肤�������B����̎���̌����̔��ɂ͐��V�L�̏�ʁi�ʐ^��4�j�������Ă���B

�@���́A���V�L�Ȃ̂��B�������@�ŁA�����̋������U�߂�ꂽ���V�L���������@�Ƃ��ĕ�����Ղ��A���ނƂ��Đ����₷���������Ă��邽�߂Ȃ̂��낤���B�l�Q�ʂ̏�ʂ�T�����Ƃ��������A�����}���ł���悤�Ɏv�����̂ŁA�������Ď��Ɍ��������B

�@���̉�L������ƁA�m�B�̏h�ɂ��낤���A�u�����낤���A����Ȋ����̌���������A�����Ɠ��Â��ƂȂ����قɈē����ꂽ�B�����ɂ́A�G�⊪����W�����Ă���A�����͂��̎��@�̕������Ƃ͊W�����l�Ɍ������B�ƂȂ�A����͓y�Y�������قƂ������Ƃ��A�e�Ղɐ��@�ł��A�U�����Ȃ��悤�C�������������߂��B���C�Ȃ��G���ςĂ���ƁA���̂܂ɂ��w��ɓ��{��̏��Ȑ��������߂Â��Ă��āA�G�̐������n�߂��B�G�ɂ͑S���������Ȃ��A�ƌ����ƁA�ׂ̊قɈē�����A�Ȃ�ł��ǂ�����A�y�Y�Ƃ��Ăǂ����A�Ƃ����B

�@�ؒ����͍���s����̉����͈�؎Ă����A���W���i��̔����ē���������A���̈ێ����C�w�m�̏C�w��Ƃ��ĉ������Ă���Ƃ̂��ƁB

�@��������ꂽ����ł͂Ȃ����A�Ɠ������S�ʂ����A�{�Ԃ��Ȃǂƌ����Ɠ�����̌��t���v���o���A����i�߂Ă�����A�V���[�P�[�X�̒�����傫�ڂ��Ő��̃l�b�N���X�����o���A80,000�~���ƌ����B�Ƃ�ł������A���z���x���낤�Ǝv���A20,000�~�Ƃ����w�l���o�����B���������c�ɂӂ�Ȃ��̂ŁA����Ȃ�v��Ȃ��A�ƌ�������A����ł��ǂ��Ƃ������ƂɂȂ�A�Ɠ��ւ̓y�Y�Ƃ������ƂɂȂ����B��̒N����ԓ������̂��낤���B����Ȃ��Ƃ��v���Ȃ��炻�̊ق���ɂ����B

�@������x�A����茩�āA�ʐ^�f��̗ǂ������ȏ�ʂ�T���ʐ^���B�����B�֍炭�A�ؒ����i�ʐ^��7�j���O���i�ʐ^��8�`��10�j�B�����B

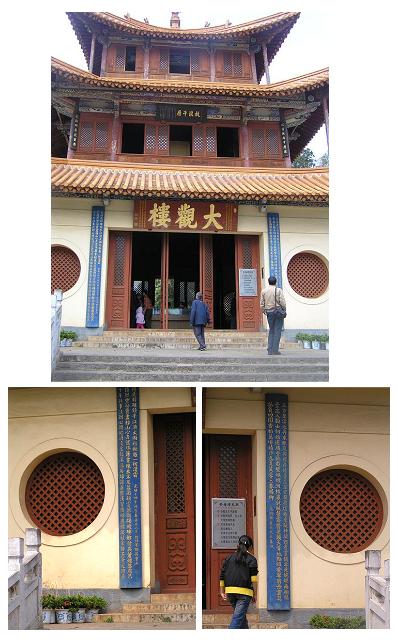

�@���{�ɂ����s�ɉԂ̎��Ƃ����̂�����B�������A����͑��̂ŏ������Ƃ����{��������B�ؒ����������Ȃ̂ł͂Ȃ����ƁA������Ɖp��ŏ����ꂽ�p���t���b�g��ǂނƁA���������i1320�N�j�́g��~�o���h�A1462�N�Ɂg�ؒ��R��~�o���h1552�N�Ɂg�ؒ����h�ƂȂ����̂��������B

�y�ؒ����̊ȒP�ȏЉ�z�p���t���b�g�̒����Ɖp����a��

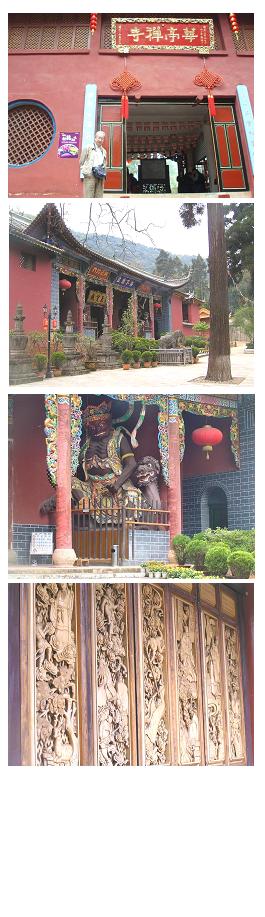

�@�@�@�@�g�ؒ��h�Ƃ������͍������R�̕Ɍ{�R�ؒ������Ă���B���̎��̋����͏@�����̑嗝�������鄯葁i�������j�̋M�����q���J�����ʑ��ł������B1320�N�ɁA�_��ő��̍��m�ł��錺���@�t�����������Ƃ��āA��~�o���Ɩ��Â����B����1453�N�ɂ͒��_�쑾�Ă��t�`�i���[�E�C�[�j���C���A1462�N�ɂ͖��̉p�@�ɂ���āA�h�ؒ��R��~�o���h�Ɩ��Â���ꂽ�B1552�N�ɂ́h�ؒ����h�Ɖ������ꂽ���A���̌�A���A������̑������헐�ɂ���āA�j��A�C���A�Ђ��J��Ԃ���Ă����B

�@�@�@�@�@1920�N�A���{���R�j圣���̍��m���_�i�V���E�E���j�V�a�����_��ȏȒ��̓��pꟁi�^���E�C�[���I�j�� �g�ؒ����h�̏Z�E�ɏ��ق��ꂽ�B���_������ė���܂ł́A���̎��͑�w�r��ʂāA�����I�ɂ��敾���ĊO���l�N���u�ɔ���ɏo����A�Ȑ��{�ɂ���ĔF�����Ƃ��낾�����B���_�͂����Q���A���̏�����S�z���āA���ɂ����Ȃ�Ȃ��l�ɒQ�肵���B������

�@�@�@���_�͏Ȑ��{�̎x���̂��ƁA���̍Č��ƗǍD�ȏ�Ԃɉ^�p���邱�Ƃ��������B�C���̉ߒ��ŁA�_���Ə����ꂽ�Δ肪���@����A�����āA���̎����_���Ə̂���Ă��邱�Ƃ����������B��ɓ��Ȓ��͂��̎����h�����_���T���h�ƌĂԂ��Ƃɂ����B���̌㎑���������Ȃ�A���_�͑����̍l�����鍢��ɑ����������A���ɔނ͔����̎����ŁA�����Č����A10�N�̓w�͂������������B���݂̎��̑S�̂̔z�u�͂��̋��_���Č��������Ɠ����ł���B

�@�@�@�@�@�ؒ�����1949�N�ȍ~�i�����j����ɘj��C������Ă���B���ɑ�11����O���������Y�}���ŁA�@��������̓I�ɒ�߂��A���̌��ʁA�@����������̎x���ƌh�i�ȋ��k�̎x���̂��ƂɁA��葽���̍č\�z���m�������B�Ⴆ�A1970�N��Ɏ��ꂽ�����o�O�̌��̌`�ւ̍Č����s��ꂽ�B�܂����䎺�̏C�����s��ꂽ�B

1995�N2��14����Y��a���s���ӂʼnЂɋ��������A��A�����s�̕��������̐S���̏Z���ɂ���āA�e�E�̋��͂āA��Y��a�͍Č����ꂽ�B���̎������͋��F�h������A�S���͖ʖe��V�ƂȂ����B

�ؒ����Ɍ������镶���ÐՂ́A

�E �~�����}�[�����k���瑡��ꂽ�ʕ�����

�E �^�C�����k������ꂽ�t����

�E ���䎺�ۑ��̓���鎏���i��イ����j�O�ڏ\���]�y���F

�E ���_�T�t�ɗ���

�E �ё����A�s����@����

�ؒ������@1983�N4���@�����@�ɂ���āA�S�������n�敧���d�_���@�ɔ�y�����B

���̗R�����ȒP�ɏЉ��i�ȉ�j�p���t���b�g��ǂ�ŕ��������̂́A�ʐ^��5�ŎR���"�_��"�Ƃ����ꂽ�G�z���������Ă��闝�R�������B"�_��"�̐��͐��Ɠ��`��ŁA"�_��"�ł͂Ȃ�"�_���h�ƂȂ��Ă���̂ł��낤�B�܂��A���̃p���t���b�g�Ŏ�C�ɂȂ����̂́A�Ō�̍s�L�ڂ�"�S�������n�敧���d�_���@"�Ƃ����Ƃ���łŁA�����͏��������Ƃ͐���������Ă���̂��i�A!?�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@<<<�@���@>>> |