| 7. 4/29(月)アグラ タージマハール

今回のインド旅行のタイトルは「ガンジス河とタージマハール インド7大世界遺産周遊の旅」という様に、旅のハイライトは、「ガンジス河」と「タージマハール」であることには間違いない。

今から55年ほど前の中学時代に「田島」という姓の、ひょうきんで面白いやつがいた。中学時代の社会科の授業で初めてこの名前を知った時、その様な関連付けして覚えていたのである。

また高校時代の東洋史でも、その名は頻繁に耳にしたが、特に「ムガール帝国」と切っても切れないつながりがあるということで記憶していた。

また、世界旅行経験者による投票で、世界でもっとも美しい建造物となると、イコール、タージマハールとなることも頻繁に耳にしていた。「一体、自分の目でみたらどうなのか、興味深々であったのだ。

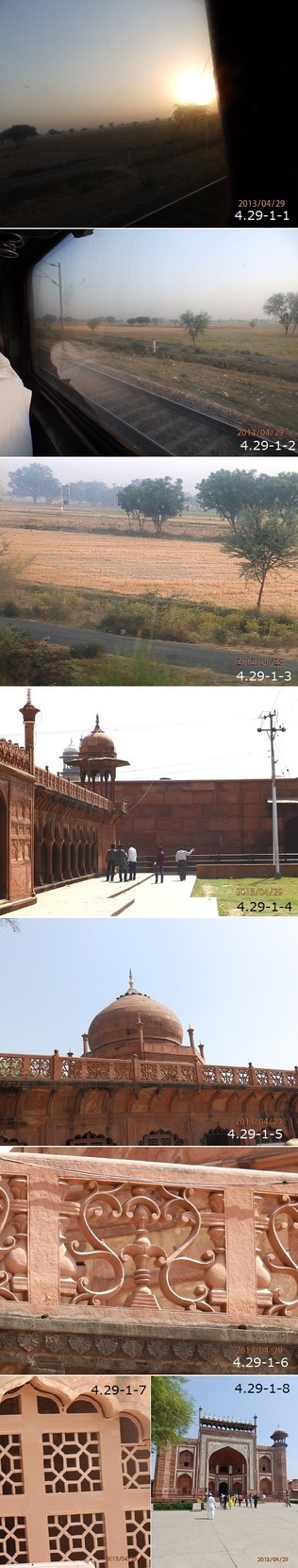

ベナレスで乗車した寝台特急の車窓の外が明るくなってきたのに気がついたのは、朝6時くらいであった。登ったばかりの太陽の陽光が車内に飛び込んできた(写真4.29-1-1)。アグラ到着予定時刻の5:45を少し過ぎているが、コトコト、コトコトと単調な音を立てて走っている列車は、「まだまだ着かないよ。」とでも言っている様だ。列車の窓外には早朝の田園風景が映る(写真4.29-1-2、写真4.29-1-4)が、あまり変り映えがしない。

結局アグラへ着いたのは、予定より3,4時間遅れであった。この日の予定はAMだけなので、この程度の遅れは織り込み済ということだろうか、列車の大幅な遅れは、日常茶飯事、というところか。同じBRICS仲間の中国とは大分様子が異なる。

アグラ駅に迎えに来ていた移動車に乗り込み、途中宿泊予定のホテルで暫し一休みしたあと、大きな荷物は置いて、一路タージ・マハルに向かった。タージ・マハルに近づくにつれて、道路がきれいになってゆき、行き交う現地の人の数も減ってきた。

これまで見慣れた道路脇にたむろする人が見えなくなってきたのだ。観光環境の保全を保つ為、カーストの最下級の人たちは近寄れない規制を敷いているのではないだろうか。

入場する前に検問があり、荷物を改めさせられた。大きな旅行ケースは持ち込めないのだそうだ。インド/パキスタン紛争があった頃、パキスタン側に最初に標的にされるのは、タージ・マハルという想定のもと、テロや空爆に神経を使っているそうである。そうでなくても、ゴロゴロと騒がしいキャスターの転がる音や、歩行の妨げになるキャリーバックは大いに迷惑である。ホテルに大きな荷物を置いてきたので、ウェスト・バッグのチャックを少し開けた程度で済んだ。

タージ・マハルは南北560m、東西303mの長方形の敷地にある。南端の約1/4部分は前庭があり、その北端にある大楼門を挟み広がる庭園は一辺296mの正方形であり、水路と遊歩道によって東西南北それぞれに2等分され、さらにそれぞれが4つの正方形で区分されている。その北には敷地の約1/4を占める基壇の上に、廟堂を中心に西側にモスク、東側に集会場がある。これらの敷地全体が赤砂岩製の外壁(写真4.29-1-4)で囲まれている。

また、大楼門の南には、車だまりおよび従者が控える建物(写真4.29-1-4の左手の建物)があり、それらの建物にもアラベスク模様が施されている。全く見事と言うしかない模様である(写真4.29-1-5〜写真4.29-1-7)。

タージ。マハルは、ムガル帝国第5代皇帝シャー・ジャハーンが、1631年に死去した愛妃ムムターズ・マハルのため建設した総大理石の墓廟である。外壁沿いに歩くと大楼門(写真4.29-1-8)に出会う。

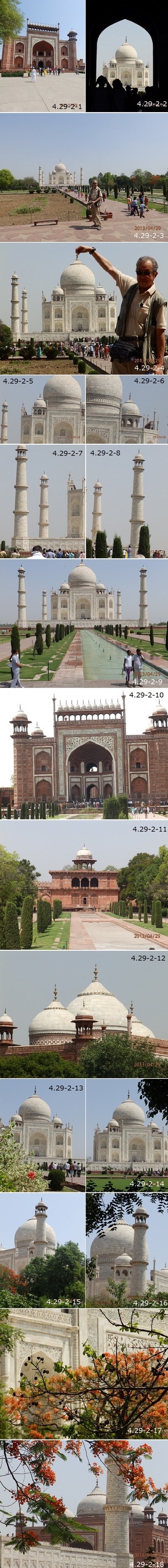

大楼門(写真4.29-2-1)も赤砂岩づくりで、高さ約30m。イスラム建築で多用される大きなアーチを持つイーワーンであり、両側には八角形の太い塔がある。イーワーンの上には、白い鍾乳石の11個の丸屋根がある。イーワーンの通り抜け通路の向こうに、白亜の墓廟が見えた(写真4.29-2-2)。月曜日ということもあり、観光客でごった返しているというほどではなく、かといって閑散としている程でもなかった。

大楼門をくぐった先に広がる庭園には天井の4本の川をあらわす4本の水路が四方に流れ、この水路が交わるところには天井の泉を表す池が配置されている。

白亜の墓廟についてWikipediaは、「庭園奥には中央に高さ5.5mの基壇の上に立つ白亜の墓廟があり、四隅には4本のミナレットが建っている。向かって左(西)にモスク、右(東)に集会場がある。基壇を昇る階段は庭側から見えない場所に設置されている。ムガール帝国の霊廟では、この基壇周囲にはアーチ状の列柱とその後ろに小部屋が据えられ、一族や縁者の墓石を置く例が主だが、タージ・マハルの基壇にあるアーチは単なる浮き彫りであり小部屋も無い。これは、タージ・マハルがあくまでムムターズ・マハルだけのために建設されたことを表している。」と紹介している。

大楼門をくぐったところはステージになっていて、そこから白亜の墓廟までの距離は、100m足らず、白亜の墓廟は、ステージ上に立つ人の位置取りによって、ドームの天辺を指でつまむようなポーズの写真が撮れる(写真4.29-2-4)。これは決してオリジナルではなく、いろいろな人がいろいろなポーズで人と墓廟とのコラボレーションを試み楽しんでいる。そのうちのひとつがそのポーズなのだ。それほど白亜の墓廟は素晴らしいということである。

墓廟を載せている基台の四隅には巨大なミナレットがそれぞれ位置していて、これら4本のミナレットは、万が一、内側に倒れ墓廟を傷つけてはいけないので若干外側に傾いているとのこと。確かにそう見えないこともない(写真4.29-2-5〜写真4.29-2-8)。ただし、他説として、地下水の過度な汲み上げにより地盤が沈下し、4本の尖塔が外側に傾きつつあるとの報告もあるらしい。いづれにしても少し傾いているのは確からしい。

建物の壁面には、様々な模様が施されている。中には、模様としての対称性や周期性が全くなく、イーワーンの外表面側を縁取る様に矩形に配されている模様は何を意味するか全く分からなかった。

後日ウェブを使って調べてみたらコーラン章句、即ちイスラム教経典ということが判明した。今回のインド旅行で、いくつかイスラム建築を観てきたが、コーランが壁面に施されているのを見たのは初めてであった。多分タージ・マハルが霊廟だからであろう。

前庭には、水路が十字に廻らされている。庭園の植栽に水を供給するためのものらしいが、視界に水が見えるのは、炎天下に於いて、一服の清涼剤となる(写真4.29-2-9)。その水路によって前庭は4等分されている。このアングルで霊廟全景が見える。

一方、廟側から大楼門(写真4.29-2-10)を見ると、建築材料が、白の大理石(霊廟)と赤砂岩の相違はあるものの、中心部近くの模様はよく似ていて、コーランが模様の様に刻み込まれているデザインや、アーチを持つイーワーンの配置は同じである。

ただ、大楼門のミナレットは4本全てが赤砂岩でつくられた八角柱が、一体的に構成されているところや、上に乗っかっているのが、アーチ状ドームではなく、11個の丸屋根が配列していることが大きく異なっている。

ところで、前庭で気まずいこともあった。

大楼門をくぐり抜けた直後から、自由行動となり、相棒の若者N君とも別行動で思い思いの見学、思い思いのアングル探しをすることにした。既にその若者N君の姿も、ガイドの姿も見えなくなっている。

とにかく良いアングルで墓廟の写真を撮ろうと思い、近景に花を配して写真を撮ろうとしていた時(写真4.29-2-13)、突然話しかけてきた人がいた。「もっと良いアングルが有るので、教えてあげよう。」と英語で言っている様だった。ついて行くと、人も少なく、確かに樹枝の間から見える墓廟(写真4.29-2-14、写真4.29-2-15、写真4.29-2-16)は、良い構図である。落ち着いて最適のアングルで撮れそうだ、と一生懸命写真を撮っていると、「もっと良いところを教えよう」と更に奥の方に案内された。周りを見ると人は殆ど居ない。今度は赤い花をつけた樹木を前景にした構図(写真4.29-2-17、写真4.29-2-18)であった。

そろそろ、元のところに戻ろうとしたところ、「ガイドフィーとして100ルピーくれ」と言うのだった。頭の中で、「150円相当か、たいしたことない。一種のチップダナ。」と100ルピーを渡したところ、「あと200ルピーよこせ」という。きりがないので、仕方なく100ルピー渡して退散した。チップをせがまれているのか、ゆすられているのか、分からなかった。

北側はヤムナー川に接し、かつてはアグラ城塞から船でタージ・マハルの北から廟内に入っていたが、現在では訪問客(観光客)は南から大楼門をくぐって訪れる。ヤムナー川は、タージ・マハルのあたりでU字状に大きくカーブしている。従って、対岸にあるように見えても、実際は同じ河岸側にある場合が多い。アグラ城はその良い例である。

墓廟を載せている基台は広く、そこからは墓廟の東西にある集会場、モスクや、北側にある河川敷の様子が良く分かる。基台の墓廟に近いところは日陰になっているが、基台の縁に近いところは照り返しもあり、灼熱地獄である。しかし、なんとなく川風が吹いてくるようなのと、遮るものが無い爽快さからそれ程の熱さは感じなかった。

一方、その反対側は太陽を遮るものが無く、日陰は全くない。観光客の歩みは、殆どが廟内に吸い込まれる。単に廟内を見学するというだけではなく、涼を求める気分も加味されているのに違いない。時刻は現地時間で午前11時少し前であった。

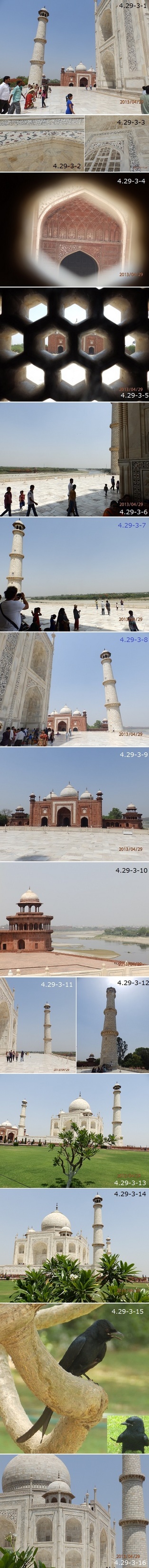

自分もその流れに乗っていたが、墓廟の門をくぐる前に、西の方に目をやると。霊廟とミナレットの間に赤砂岩で出来たモスク(写真4.29-3-1)が見えた。この写真を見ているうちに、ミナレットが傾いて見える謎の答えが少し見えてきた様に思えた。

遠近感というのは、遠方の視野の中点に向かって、距離と共に寸法が小さくみえる現象である。対象物が、二つの高い建造物の場合、遠方の視野の中心は二体の中間点となる。その点を中心として同じ高さの2点は距離を狭くする様に見える。高さ0、即ち地上での距離に比べ。高さが高くなる程その高さにおける二点間距離は小さくなる様に見えるのである。直角三角形の底辺の長さよりも斜辺の長さが長いという数学的原理に基づいているのだ。従って見上げる程、観測点からの距離が長くなり、見上げるほど2点間距離が小さくなる。即ち傾いて見えるのだ。

しかし、この現象によると、必ず建物側へ傾いている様に見える筈なので、ミナレットが外側に傾いているという理由とはなっていない。しかし、実際に傾いているほど傾いては見えない理由にはなっているかも知れない。

墓廟内に入ると白一色であり、白い内壁には、唐草模様やコーラン模様が施されている(写真4.29-3-2)。またアーチ型格子窓は方形格子で、枠は曲線からなるが、その内側は縦線と横線の直線からなる方形格子であり、最も単純なこの形はインドで初めて目にした。(写真4.29-3-3)。

そうかと思うと、方形格子の次に、光の透過面積率の大きな六角形(六方)格子もある。その格子から東側の集会場の方を透観してみた(写真4.29-3-4、写真4.29-3-5)。

また墓廟から外に出て、基台に立ち北東隅に立つミナレットを眺めてみた(写真4.29-3-6)。

ヤムナー川は、タージ・マハルのあたりでU字状に大きくカーブしていて、ヤムナー川のU字の右半分が良く見える。。また視線を左側に移すと、基台の西北部隅に位置するミナレットとヤムナー川のU字の左半分が見えた(写真4.29-3-7)。そして、少し日向に出て左横を眺めると、ミナレットと、その向こう(西)にあるモスクが見えた(写真4.29-3-8)。ミナレットと墓廟は先ほどの原理に基づいて、互いに内側に傾いて見えるのが顕著であった。

そして、基台の外壁に沿って、墓廟の西側の壁面の前に立つとモスクの正面全貌が見えた(写真4.29-3-9)。左右に小さな白いドーム屋根を持った隔室があるが、右手にある隔室は川岸に突き出しているように配置していた(写真4.29-3-10)。まるで、河に沿って。あるいは対岸からやってくる訪問者を見張る見張り台の様にも見えるし、前方の眺望がすばらしいので見晴らし台として使われたのかも知れない。

時刻は現地時間で11時10分、太陽はまだ中天には達していないが。東北に位置するミナレットの先端部の東側にかかっていた(写真4.29-3-12)。また、その位置から西北方向隅に立つミナレットを観てみたら、それほど傾いている様には見えない(写真4.29-3-11)。その理由は、直角三角形の底辺の長さと斜辺の長さとの比が1に近づいてきているからと考えれば良い。

東北川にあるミナレットの付け根には日陰が出来ていて、その日陰でささやかな涼をとっている人たちが見えた。この日陰は日時計の針とおなじであり、時計周りに回るとすると、

人々の腰を下ろしている位置が針の中央からヅレているので、腰を下ろしてから数分経過しているのだろう。

そんなことを考えながら墓廟の周りを時計回りに一周し、基台から石段に沿って前庭の方に降りた。そして前庭の東側の通路を使って、集合場所である大楼門の方へ向かった。

この通路からは墓廟を正方形の芝生越しに斜め右から見ることになる(写真4.29-3-13、写真4.29-3-14)。これらの写真からはいづれのミナレットも傾いている様には見えない。

この通路を歩いていると、全身真黒なカラスの様な鳥が芝生の上をヒョコヒョコあるいたり、木の枝に留まっているのが見えた、インドの鳥は暑さのせいか動作が緩慢でカメラのレンズを向けても逃げないでくれる(写真4.29-3-15)。

最後に、ズームアップして、墓廟と東南側のミナレットの写真(写真4.29-3-16)を撮った。その後、集合場所に3人集合したところで、大楼門の門をくぐり、次の目的地アグラ城に向かった。

8. 4/29(月)アグラ アグラ城塞

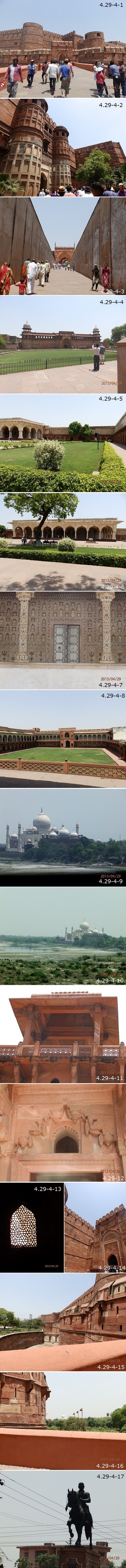

「アグラ タージマハール」の稿に既に記載した様に、アグラ城はナムール河の同じ河岸に、タージマハール築廟後に築城された名城である。インド人にとっては、タージマハール以上に重要で人気のある観光地として、訪問者が多いのだそうだ。

アグラは地名であり、150万人以上の人が住む都市で、タージマハール、ムガル帝国3代皇帝のアクバルが建てたアグラ城塞、ファテープル・シークリーと3つのユネスコ世界遺産に登録された遺跡がある。

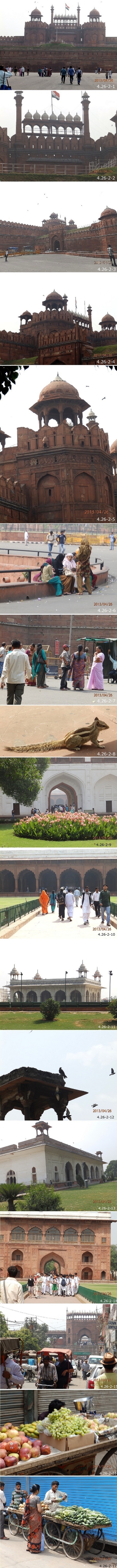

「アーグラ城塞 は ムガル帝国の栄光と権力を象徴する美しい城塞。ムガル帝国3代皇帝のアクバルが建設開始し、その後18世紀初頭まで建設が続けられた。赤砂岩で囲まれた城塞‘写真4.29-4-の中には、宮殿などの諸施設が建てられた。タージ・マハルの建設を命じたシャー・ジャハーンが7年間幽閉されていた囚われの塔(ムサンマン・ブルジ)(写真4.29-4-9、写真4.39-4-10)も、城壁の中にある。世界遺産に登録されている。」とWikipediaに紹介されている。

アウラングゼーブが兄弟間の後継者争いに勝つと、父であるシャー・ジャハーンをタージ・マハルの見える城塞内の「囚われの塔」(ムサンマン・ブルジ)(写真4.29-4-9、写真4.39-4-10=「囚われの塔」からタージ・マハールを臨む)に幽閉してデリーに移った。

外側から見ると赤砂岩主体の「赤い城」(写真4.29-4-1〜写真4.29-4-3)であるが、城内の宮殿には白大理石も多用されている。ムサンマン・ブルジの内壁や床は幾何学的な装飾が施された白大理石でできている。父親を幽閉した息子も多少は気兼ねして、タージマハールと同じ白の大理石を内装に用いたのかも知れない。

城門は三重になっていて強固である。第一の門(写真4.29-4-1)から第二の門(写真4.29-4-14)、第二の門から第三の門(=アマエリシン門、写真4.29-4-2)へと移動して行ったが、城内に侵入しようとする敵に対し、堀や、その上に跳ね橋があったり、石落としや矢狭間の仕掛けがふんだんに配築されていて、如何にも城砦という感じであった。

城砦の内部に立ち入ると、ジャハンギール宮殿が正面に見えた(写真4.29-4-4)。宮殿は外装こそ赤砂岩つくりであるが、宮殿の内側は白大理石造りになっていた(写真4.29-4-5、〜写真4.29-7)又、宮殿内側には緑豊かな方形の庭園(=アングリ庭園、写真4.29-4-8)があり、ここに至るまで、赤砂岩の色を見慣れた賓客にとって、一服の清涼剤になったに違いない。

アグラ城塞から戻る時、通路の両側には赤砂岩の城砦建造物(写真4.29-4-11〜写真4.29-4-16)が迫りきて、迫力を感じた。城砦から外にでた一般道路には、アウラングゼーブの乗馬像が、据えられていた(写真4.29-4-17)。

陳舜臣著「インド三国志」は、300年を越えるムガル王朝が滅亡に至る歴史を物語的に著されているが、その主役的存在のアウラングゼーブにまつわる物語が詳しく述べられているが、以下のURLにも、アウラングゼーブの生涯が詳しく述べられていて、参考になる。

URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8

以上で、その日のメイン・イベントのタージ・マハールとアグラ城砦の観光を終え、ホテルに戻ることになるが、そのあと自由時間があり、オプショナル・ツアーとして。「民族劇鑑賞」と「足裏マッサージ」の二つが提示されたが、自分は前者を、相棒の若者M君は後者を選択した。前者は、タージ・マハールにまつわるシャー・ジャハーンと王妃ムムタージ・マハルの物語であり、良く知られている物語を劇にしたものである。

4/29(月)アグラ タージマハールの稿 及びアグラ城砦の稿 完

|