9.大理古城(3)

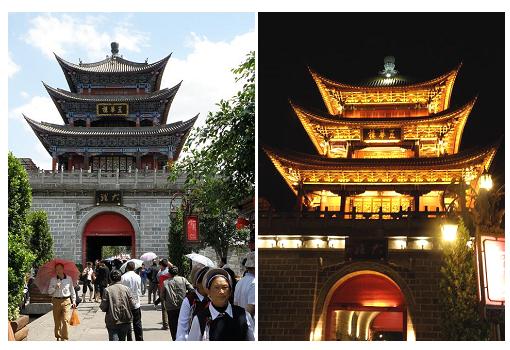

北に少し歩くと五華楼(写真9a)があり、暗くなるとライトアップ(写真9b)される。

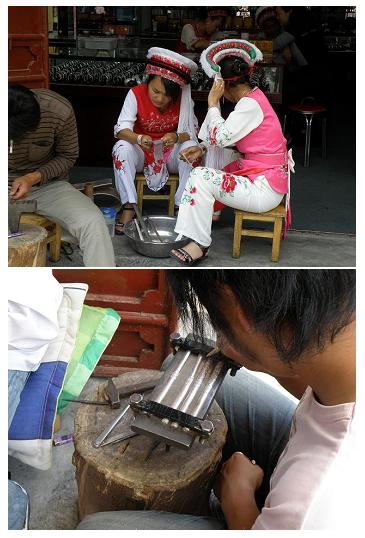

南北に伸びたメインストリートの両側には、ペー族の民族衣装を売る店(写真10a)、普洱茶を売る店(写真10b)、銀製品を加工し販売する店(写真11a、11b)、葫芦絲(フールシ=楽器)を売る店(写真12)などがぎっしり並んでいた。

葫芦絲(フールシ=楽器)を売る店からは絶え間なく

、「月光下的凤尾竹」という曲が流れている。この曲、とくに很徳全演奏の曲はお気に入りで、CDや中国サイト“百度”からダウンロードしたものを所有している。その話をガイドの葛さんに話したら、「あの人は葫芦絲の演奏第一人者だったが、二年前に亡くなった」とのことだった。それを聞いて急にむなしい気持ちになった。

ここ雲南に魅かれたのは、第一に、司馬遼太郎の「街道を行く 蜀の道、雲南の道」、第二が很徳全による葫芦絲演奏曲に触れたことである。特に今回の大理、麗江は司馬遼太郎の書には触れられていない地域であり、そうだとすると、今回この地域訪問の動機は100%很徳全による葫芦絲演奏曲の影響と言っても過言では無いのである。そして映像つきのこのCDに登場する少数民族の舞踏、とりわけペー族、ナシ族、タイ族の舞踏には魅惑された。それがむなしい気持ちの根源だったと思う。

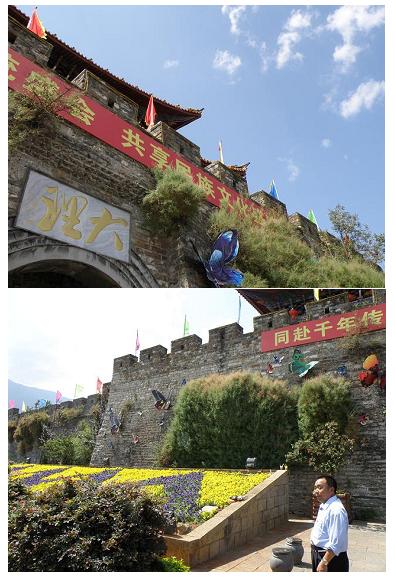

この様に大理は代々王朝が栄え、あるときはその王朝の主府となり、ある時は支配者集団の一員となり、この地、雲南を代理統治する府となり続けたのだろう。その府を城壁が囲み、侵略しようとする外敵から守る砦となったのであろう。城壁の東西南北には城門がある。古城は日本語の“シロアト”という言葉が最も似合う。

日本の城壁が庶民の生活を城壁の外の城下町に置く場合が多いのに対し、中国では、庶民の生活の場が城壁内にある場合が多く、従って城壁の総延長長さが数キロメートルに及ぶ場合が多いようだ。日本には山城が多く中国には平城が多いのも城の性格がもともと違うからだろう。中国には山城が少ないので石垣は殆どなく、その代わりレンガを積んだ厚い城壁が長大に延びるのであろう。

【付録:YouTube 很徳全 葫芦絲演奏】

阿○人民新歌(○はにんべんに瓦)http://www.youtube.com/watch?v=rYYQ52KnAUs&feature=related

竹林深処http://www.youtube.com/watch?v=pkYC4GI8I5I&feature=related

弥渡山歌http://www.youtube.com/watch?v=45Ys-tOKD9g&feature=related

小河淌水http://www.youtube.com/watch?v=k6CTdJjdxPA&feature=related

芦笙恋歌http://www.youtube.com/watch?v=jwip8vI0Hn0&feature=related

大理三月好風光http://www.youtube.com/watch?v=Qngmdlrbeyk&feature=related

婚誓http://www.youtube.com/watch?v=vrjeNYQqV_w&feature=related

***** つづく *****