14. 胡蝶泉

很徳全が葫芦絲で奏でる「胡蝶泉辺」は何度聞いたか分からない。特にYouTubeで、「胡蝶泉」にアクセスし、連鎖的に手繰り寄せ視聴を続けているうちに、「五条金花」という連続の映像番組が次々と現れる。多分かつて中国でTV放映された番組のビデオ映像であろう。映像があるため中国語であってもストーリーは大体分かる。

第一話では「胡蝶泉辺」とペー族民族舞踏がふんだんに出てくる。また主人公の一組の男女が出会うきっかけが映像となっている。

第二話では対歌(対話形式の歌)を歌っている場面が出てくる。全篇レトロチックな雰囲気が漂う。またこの第二話で金花(黄色い花)の園の場面が出てくる。

一方、胡蝶泉の由来については次のような伝説がある。蒼山の雲弄峰のふもとに若い男女がいて、名を男性は霞郎、女性は雯姑といった。二人は互いに深く愛し合い、よくこの泉のほとりで対歌(対話形式の歌)を歌っていた。雯姑は美貌の持ち主で、領主虞王の目に留まり、連れ去られて妾にされてしまった。霞郎は策を練って雯姑を助け出したのだが、虞王はしつこく追ってきた。二人は追い詰められて泉の中に身を投じ、死んでしまった。後に二人は一対の蝶になって、泉の上をひらひらと舞ったという。このことから人々は無底潭を「胡蝶泉」と呼ぶようになり、数々のすばらしい詩篇が生み出された。

ビデオ映像の方は、

最終回を見るとハッピーエンドの様で、二人が一対の蝶になって、泉の上をひらひらと舞ったという場面は出てこない。また、最終回の映像を見ると、1959年に制作されたものであることが分かる。50年も前の映像であり、どうりでレトロチックな雰囲気が漂うはずである。

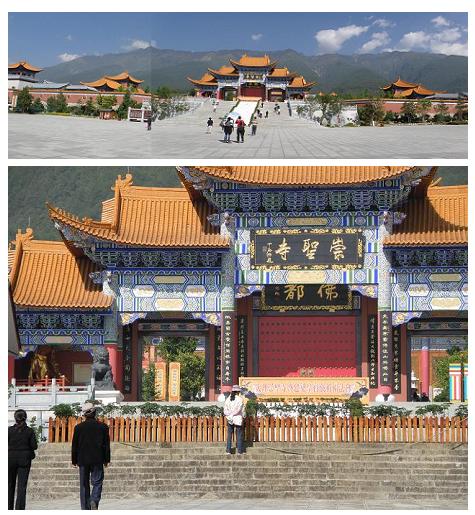

入場門(写真1a)をくぐると、すぐ竹の並木道(写真1b)が現れる。

竹の並木道が終わると、左から胡蝶泉(ただし、胡は虫篇がつく)と書かれた石鳥居(写真1c、1d)が現れる。筆跡は郭沫若によるとあり、公園内のあちらこちらに同じ筆跡の表示があった。郭沫若は,すぐれた詩人・劇作家・学者・政治家であった。文学作品をヨコガキにしたのは彼であり,戦前から文字改革に熱心であったのは,かれと魯迅とであったと言われている。日本とも関係が深く、日本各地に足跡を残している。

文化大革命発生直後の1966年4月14日、全人代副委員長として常務委員会に出席した郭沫若は、「今日の基準で言えば、私が以前に書いた全てのものは、厳格に言えば全て焼き捨てるべきで少しの価値も無い」との自己批判を行ったことでも知られている。

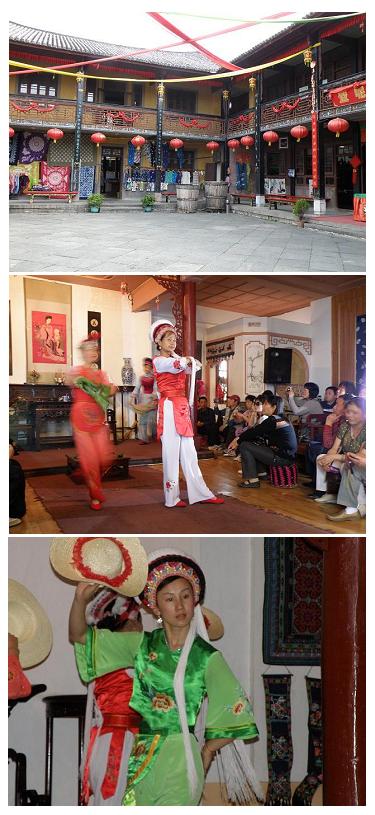

その鳥居(とは言わないだろうが)をくぐって暫くすると、胡蝶泉(写真2a)が現れた。水は透き通っているが、必ずしも化学組成的には清澄とはいえない透明で、比重が1gr/cm3をはるかに超える観を呈している(写真2b)。近くの石製のステージではペー族の民族衣装を身につけた若い男女が、民族舞踏を開始したところであった(写真2c、2d)。バトンを手にしてリズミカルに踊るのが特徴である。

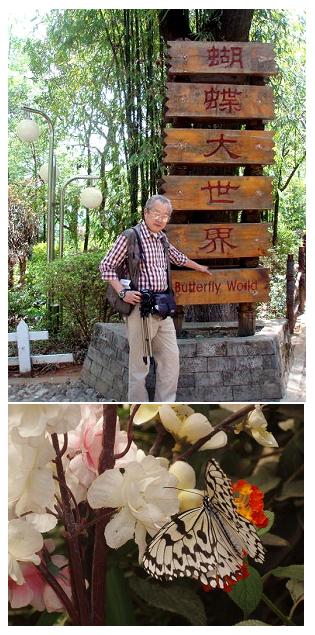

そして、近くには胡蝶大世界という温室世界があり(写真3a)、その中では無数の紋白蝶とアゲハ蝶の中間くらいの大きさの蝶が乱舞又は花弁にとまっている。ランタナやくちなしの花にとまっているのだが、よく見たら驚いたことに、少なくともくちなしの白い花は白い布で出来ていて織布であることが分かった(写真3b)。ランタナは本物で、蝶はランタナにとまっているが、白い布製のくちなしの花には決してとまっていないのが確認できた。

後ろを振り返ると、アヒルが佇む静かな池(写真4a)が目に入った。また近くの草むらでは蝶が羽を休め、その近くには中国旅行で訪問した観光地でよく見かけるモニュメントがあった(写真4b)。恐らく民族舞踏をしていたときに聞こえていた音楽はここから聞こえていたのだろう。池の周りには細い道があり、ところどころで、ペー族の民族かぶり帽(あるいは髪飾り)を手にしたおばあさん達がいた。同伴の女性に被ってもらい写真を撮ってあげる商売である。葛さんに、「葛さんはペー族ならば、ああいうきれいな髪飾りをつけて民族衣装を身につけることもあるのですか?」と聞いてみた。「正月にはあのような身なりをします。」と言って、身分証明書を見せてくれた。そこには綺麗なペー族の髪飾りをつけたペー族である葛さんの写真があった。

帰途に向かう途中木の枝をみると無数の赤いペンダントの様な飾りものがぶら下がっていた(写真4c)。何かのチケットについていたストラップみたいなものを宙にほっぽり投げて木の枝に引っ掛けたものとのこと。まるで樹に咲いた花やおみくじを連想した。その下をくぐり、広場のように天空が開けたところに出ると、黒い大理石に金色で胡蝶泉と書かれた石碑が現れた。そこで三脚にカメラを据え、葛さんとのツーショットを撮った(写真4d)。

***** つづく *****