| �@9��25���A���N��ƁA�܂��Ȃ��O�ŕ�����̐������Ă���̂ɋC�������B�N�z�̏����̍b�����͋������ŁA�J��Ԃ��������t��グ�Ă���B�u�����͗v��ˁH�I�v�ƌ��������q�ł����낤�B���܁A���̔������~����B�����Ă����l�����ꂽ�̂��낤�B�����̑��������A���̗l�q���_�Ԍ��悤�Ǝv�������A���ɋ�������Ȃ̂��A���̌��i�͊m�F�ł��Ȃ������B

�@��K�̕����������̂ŁA�d���Ƃ���ɂ܂��������F���Ԃ��̐A������ɓ������B�L���E���A�J�{�`���n�̐A���ł������B�����Č�����p��ς���Ɠ��n�̎��F���N�₩�ȉԂ���ɓ������B�����������̉J�̉��b���������̂��A���������Ƃ��Ă���B�Ԃ̎p�͕ʓr�A�u�����܌Ós�ɍ炭�ԁv�Ƃ����R�����ŏЉ��B

�@�z�e���̒��H���ς܂��A�ŏ��Ɍ��������̂́A��C���K�ꂽ�ƌ����Ă���告�����ł������B

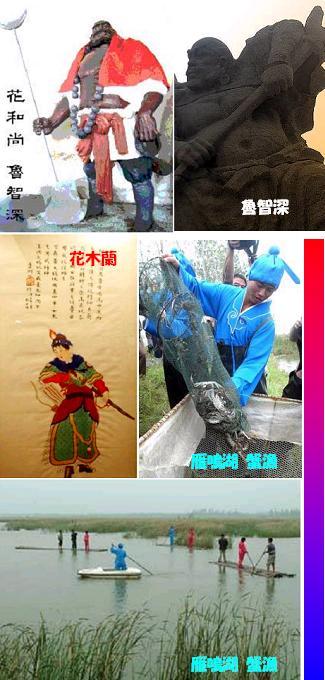

�@���s�ɂ��������Ƃ����������邪�A���̑����i���傤�����j�ƌ����Ӗ��͉����BWikipedia�ɂ́A�u����ɉ����āA����̑�����b�ɑ������銯�E�B���̊��E�́A�퍑����ȑO����u���M�v�ƌď̂���Ă������A���M�i���c�j����ʂɑ��������ƂŁA��恂ɐG��邱�ƂƂȂ�̂ŁA�u�M�v�Ɠ����Ӗ������u���v�̎����p�����邱�ƂƂȂ����B�����Ƃ��ď��߂Ă��̐E�ɏA�����̂����c�̌��b�̕M���Ƃ��ꂽ�J���ł���A�����ŏA�C�����̂��A�J���Ɏ������b�Ƃ��ꂽ���Q�ł��������Ƃ���A�����E�͂��̓�l�ɕC�G���邾���̌��т̂�����̂����A�C�o���Ȃ��A�ہA���̓�l�����̂��̂ł���A�Ƃ���l�����A�����̕s�����Ƃ��Ċ����ʂ��đ��݂��邱�ƂƂȂ����B�v�Ƃ���B

�@���s�̑������́A�����`���̊J��ł���A�������g�����h�ƌ��Ȃ��āA���̉h���ւ��Č��������̂��낤���B���Ƃ̓��́��ɑ��A�Ƃ����Ӗ��ɂȂ�A��ʂ͓V�c�ɂ��邱�Ƃ�F�߂Ă��āA�����͍ɑ��Ƃ����ʒu�Â������Ă����̂�������Ȃ��B���@��N���ǂ̗l�ȈӖ������߂Ė��������̂��A�V�Ƃ̋��E�ɂ��鉮���̊����ǂ̗l�ɑ������Ă��邩�͋������s���Ȃ����ł���B

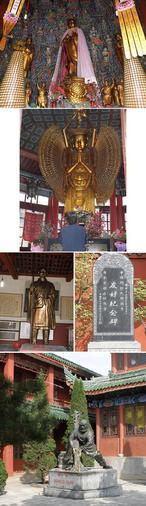

�@�告�����́A鰂̍c���q�̐M�ˌN�̓@���ɖk�Ď���T�T�T�N�Ɂu�������v�����Ă��A����Ɂu�告�����v�Ɖ������ꂽ�B�����͏@������V�P�Q�N�Ɏ�������������c��ɂȂ������Ƃ��L�O���đ告�����Ƃ������O���������ƂɂȂ��Ă���B��≩�͂̑�^���̔�Q���A����͑傫���Ȃ����菬�����Ȃ����肵�����A�����ɂ͂P�O�O�O�l�ȏ���̑m��������Ă������Ƃ��������炵���B

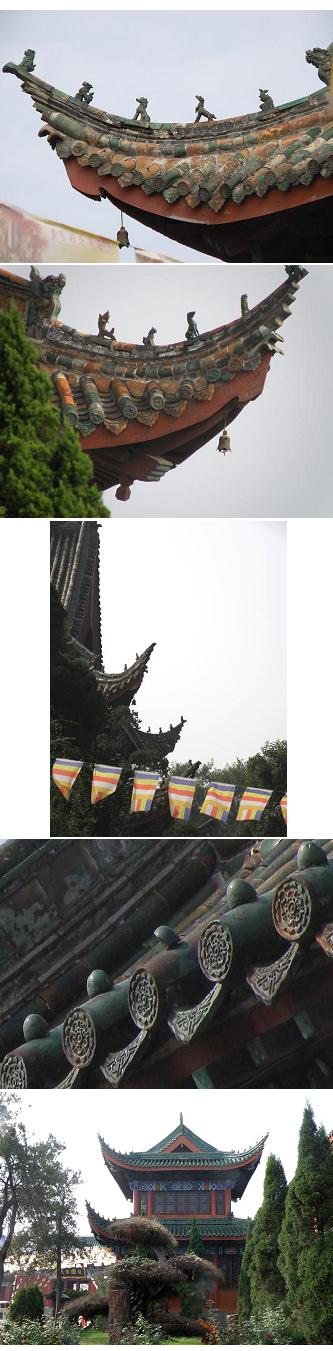

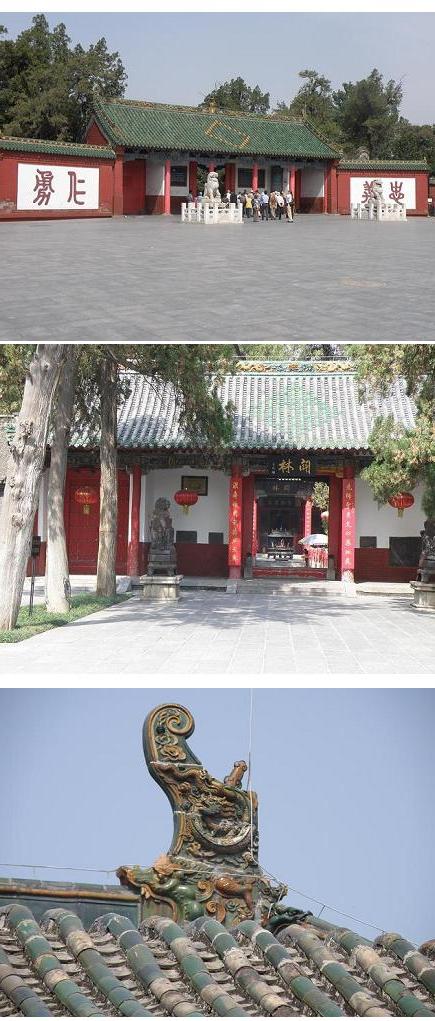

�@���͐�����ɍT�����u���������U�O���N�v�̏j�ꃀ�[�h�ɕ�܂�Ă��āu�R��v���瑽���̊��������Ă����i�ʐ^�P���j�B

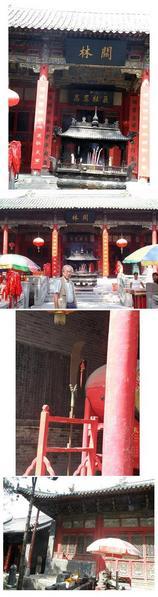

�@�R��̉����͗ڗ��F�̊�����o���Ă��āA���̌����Ɂu�告�����v�Ə����ꂽ�G�z���˂����Ă��āA��ɘA�Ȃ�O�ǂ͔����Â��F�ŁA�����Ɋۑ����ʒu���Ă���B�����L�O���ɂ́u���������U�O���N�v�L�O�s���������ōs����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���قǂ̏�����ł���B�R��̌������ɁA�发���ꂽ�g�U�O�h�̕����������Ă���i�ʐ^1���j�B�R����������Ē��ɓ����Ă��A�����肪����߂��炳��Ă���i�ʐ^1���j�B�g�U�O�h�̕����͗̑���Ɏx�����Ă��āA���̗͓S�̂₮��Ɏ��t����ꂽ�t�ł���A���̍�Ƃ��i�s���̂悤�������i�ʐ^1���j�B

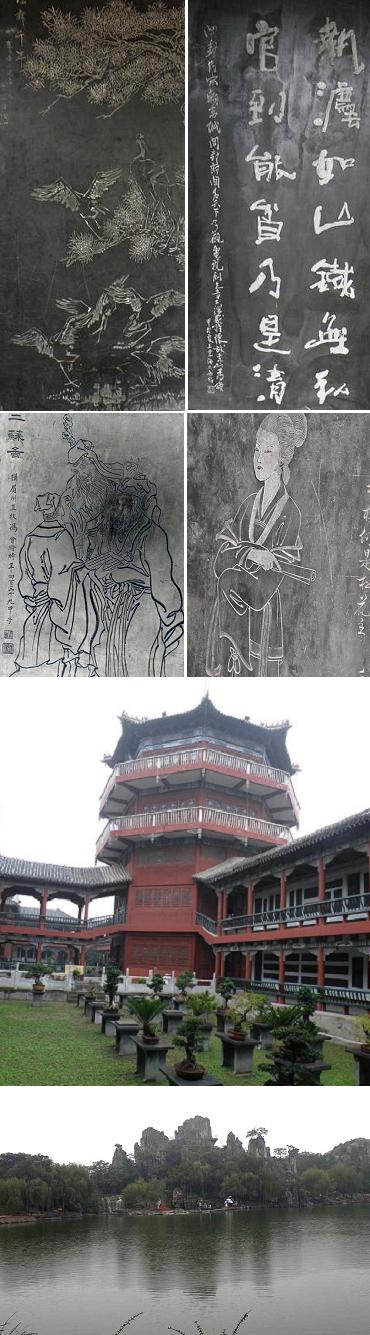

�@���̎��@�̋����ɓ����Đ悸�ŏ��ɋC�Â����̂́A�ڗ��F�⍕�F���̑傫�ȉ����ł���A��������ƐF�ʂ̑s�킳�ł������B�����̐�ɉf���Ĕ����������B�����̗Ő��ɂ͒���̓����������������i�ʐ^�Q���A�Q���j�A���̗Ő��͑傫�����肩�����Ă��ėŐ��̐�[�̌����ɂ͖@�邪�Ԃ牺�����Ă���i�ʐ^2a,2b�B2c�j�B

�@����A�B�����ʐ^�͂���ƁA�Ő��̔���Ԃ�Ȑ��̋ȗ��ƁA�Ő��ɋ����ԓ����̎�ނƎp�����قȂ��Ă��邱�Ƃ����������B���ۊ��⌬�ۊ��Ԃɐ��ꂽ���O�p���̖͗l���N�₩�ł���i�ʐ^2���j�B�����̐F�ʂ͊����A���̉��̑�͔��������F�B�����̏��肪����Ƃ��Ă����i�ʐ^�Q���j�B

�@�u�告�����̒��ڂ͔��p�����a�i�ʐ^2���j�B���p�`�̉����̒����ɂ͖@�邪�t���Ă���A�a���Ɉ��u����Ă��鍂����V���[�g���̐���ᕧ�i���ス��Ԃj�i�ʐ^3���j�́A��{�̋�ǂ̖�����ʂ��āA�S�g�ɋ������\���Ă���ؒ����ł���B���ʂ��猩��A�ӂ��悩�Ȋ痧���ŁA���̏�A���̑O�Ȃǂň���ނ��сA���̉��ɂ͎肪�����ɐL�тāA���̎�ɂ͊Ⴊ�`����Ă���B�l�ʂɂ킽�蓯���p�������Ă���B���̊����i����I��1736-1785�N�j�N�Ԃɒ���ꂽ���̐���ᕧ�́A�����50�N�]�肩�������B�Z�p�̐������A���^�̔��́A���ɕ��Ԃ��̂��Ȃ��A����߂ċM�d�Ȃ��̂ł���B�v�Ɖ͓�̗��F

http://jp.hnta.cn/Htmls/Scenic/Scenic_348.shtml�@

�ɏڂ����Љ��Ă���B

�@��t���ɂ͋�C�̓��������Ă��Ă���i�ʐ^�RC1�j�B���o�O�ɂ͋ʕ��̂��������ω��������u����Ă���i�ʐ^3���j�B�����Ď���ɂ͊J���告�����Ƌ��s�������Ƃ̗F�D�̋L�O�肪���Ă��Ă���i�ʐ^�RC2�j�B�����āA���̎���ɂ́A��ɐG��Ă���D�q�[�̑����������i�ʐ^3���j�B�告�����ł́A�؉��̔Ԑl��C�����B�D�q�[�͎����O�̘r�͂ō؉��t�߂̂�����炵�߁A�������Ȃ������A�Ƃ����b���`����Ă���Ƃ������Ƃ��Љ�Ă���B

�@�����āA�X�ɕʂ̎���ɐΊD�Όn�̊�₪����A�����ɂ͌��ւ����̊�����������ɎU��߂��Ă����i�ʐ^�S���j�B唵�i�A���F���Q���ŁA�����H�����̎����Ɏg����B�j�A�v�i�}�F���ꂪ�������A�{����������ׂ����A�Ƃ�������A�C����\�킷�j�A呢�i�l�F�^�╶�̕����ɗp���A�������Ñ�����C����\�킷�j�A�ځi�o�F���������́A�ׂ����́A�������̂��܂��Ƃ��̋[���j�A�w�i�����F�H�j�A�݁i�z���F�T���X�N���b�g��̂������̉���ŁA�����̎����Ɏg����B������Ĕ�����j�B��������g�h�l�d�p�b�h-�菑���h�Ŋ����Ƃ��ĕ\���ł���B

�@�Ӗ��𒆓����T�i���w�فj�Œ��ׂ�ƁA��L�̃J�b�R���̗l�ɉ������Ă����B����K�ꂽ�ό��q�ɑT�ⓚ���d�|���Ă���̂����m��Ȃ��B�@���{�̑����������̑告���������ɑT���ł���A����͑傢�ɂ��蓾�邱�Ƃł���B

�@�Ƃ���ŁA���{�̊��q�����A�ՍϏ@�A�����@�ɑ傫�ȉe����^�����̂����A�v����̒��������ƌ����Ă���B���̒����v��̑T�ɂ́A�Řb�T(�J���i�[��)�ƖُƑT������B�O����̗D�ꂽ�T�m�̌��t��s�ׂ��L��������(�Ñ�)��p���A�Q���̉ۑ�Ƃ��Ďt�����q�ɗ^��������Ăɂ���Č�낤�Ƃ���C�s���u�Řb�T�v�Ƃ����B���̂悤�ȕ��@���m�������̂��A�ܑc�@���Ƃ��̒�q�ŕɊޘ^�����u���华�v�ł���B

�@�u�ُƑT�v�͍G�q���o�����������̂ŁA�C���h�`���̍��T���d�A���Ă̎Q���ɂ�炸�A�������T�ɂ���ďC�s�����Ă����Ƃ������́B�����������ꂪ���q������{�ɓ`�����A�ُƑT�͑����@���A�Řb�T�͗ՍϏ@���������̗����`���Ă���A�ƌ����Ă���B

�@��L�̌��ւ�̊����́A������A������Ĕ����閳���̌��t�A�����g�C���h��\�킷�����ł���A�����Ԃ�������A�܂ꂽ�肷�鎞�ɔ����鎩�R�̋[����\�킷�����ł���B

�@�����l����ƁA���̐ΊD�Όn�̊��ɂ����̕��������C���́A�g�ُƑT�h�ɑ�����̂����m��Ȃ��B�ł���A���̑告�����͗ՍϏ@�̋��s�̑������̃��[�c�ƌ����Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����B

�@���p�ڗ����i�ʐ^4���j����ɂ��A�݂₰����X�𗼑��ɔz�����Q���i�ʐ^4���j���ċA�r�ɒ������B�R����o���ʂ�ɂ͑����̓X�����сA�ǂ̓X�ɂ������L�O�����j���召�̍������f�g����Ă����i�ʐ^4���j�B�X�ɉ����������Ƃ��납��告�����̕��p��ՂނƁA���ɂ����ꗎ�������ȌÂ��X�܁A����A��K���Ă̒��O�Ȃǂ��Ђ��߂������l�ɗ�������ł����B

�@�告�����̎s�͌Â����疼�����A�����A�������߂Ďs�������A�J���ɏZ�ނ��̂̎���s�ɂȂ��Ă����B�告�����ɂ������������̎R��ł̓y�b�g�A�Ƌ�⓹��A���p�i����G�߂̉ʕ��܂ŁA���肾������̏��i�������Ă����B

�@���̓`���͎p����A���̎��̉��ɂ̓e���g����̑傫�Ȏs�ꂪ����A�l�g�ł������Ԃ��Ă����B�u�[���ɂȂ�ƁA���䂪���H�e�ɂЂ��߂��B�L��Ƃ����Ă����H�̌����_�ł���A�����Ƃ���͎ԁA���]�ԁA�ԁA�l���������Ԃ��Đg��������Ƃ�Ȃ��Ȃ�B�M�C�ɃN���N�V������{�萺����т����āA���ׂƂ������C��ттĂ���B�v�Ƃ̂��ƂŁA�k�v�̎���́A������������Ă����Ƃ̂��Ƃł���B

|