17.�E�q�̒�q�q�H�̒n�A�`�z�i9/26�j

�@�`�z���A�{��J�������u�Џ��N�v�ɂ悭�o�ꂷ��n�ł���A�܂��u�O���u�v�ł��`�z�̐킢�ȂǂŁA�悭�o�ꂷ��n�ƂȂ��Ă��邪�A����قǓ��{�ł͒����ł͂Ȃ����̒n��K���̌��ɓ��ꂽ�̂́A��͂�u�Џ��N�v�̉e���ƌ����邾�낤�B

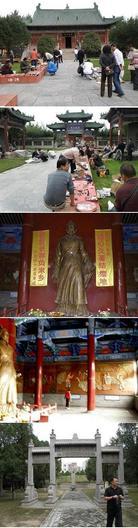

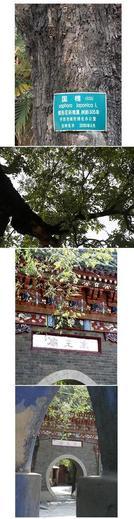

���N�Q���W�̎��������ƂȂ����`�z�̊X�H�i�ʐ^1�j�ɂ����̂́A11�F30���ł������B�悸�A�K�C�h�̋�潞����ɁA�u�����ɂ͖Џ��N�ɊW�����������Ղ�����̂ł����H�v�Ɛq�˂Ă݂��B �������A�u����Ȃ��̂͗L��܂���B�v�Ƃ������Ȃ��Ԏ��ł������B

�@�Ƃ���ŁA���̊X�H���Ƃ��Ďg���Ă��郂�N�Q���W�A���z�ł��A�A�B�ł��J���ł��ڂɂ������A���{�ł́A�łɏ���Ƃ����Ȃ��قǒ������B�Ԃ�����i��j�͑z���ł��Ȃ����A�܂����i�^�l�j����Ԃ͑z���ł��Ȃ��B

�@�@�Ԃ̏�Ԃ͔w���A�������̂悤�ȉ��F�̉ԂŁA���i�^�l�j�͑܂̂悤�ɂȂ��Đ��ꉺ����i�ʐ^1���A1���j�A���Ȃ�̑�̊X�H���ł���i�ʐ^1���j�B���R�Ȃ��璆�����Y�ł���A�؟R�q�Ə����A���N�K���W�����N�Q���W�ƂȂ����̂��������B

�@�@���͋����q�ƌĂ�鍕���d���ۂ��̂Ő���Ɏg����炵���B�����������́g�R�h�Ƃ��������́g���h�Ɠǂނ̂����A���ׂĂ݂�ƁA�t�H����A�W�̍��ɐW�������番���ꂽ����E�R�ƂƂ����̂�����A�W���퍑����ɂ́A�A鰁A��ɕ�����A�`�z�́A�퍑���㖖���ɂȂ��Ă������ꂽ�n���炵���B�]���āA���̟R�ƂƁA���̈�тɖ؟R�q���������Ă��邱�ƂƂ͂Ȃ�炩�̊W������悤�Ɏv����B

�@�@�`�z�Ɋւ��鑼�̃L�[���[�h�́A�E�q�̒�q�̎q�H�̐펀�n�A�`�z�̐킢�i�O���u�j���x�ł������B�n���I�ɂ͉͓�Ȃōł����k���ɂ���A�R���Ȃɐڂ��Ă��Ĕ�r�I��淄�i��j�ɋ߂��Ƃ������Ƃ��炢�̗\���m���ł������B

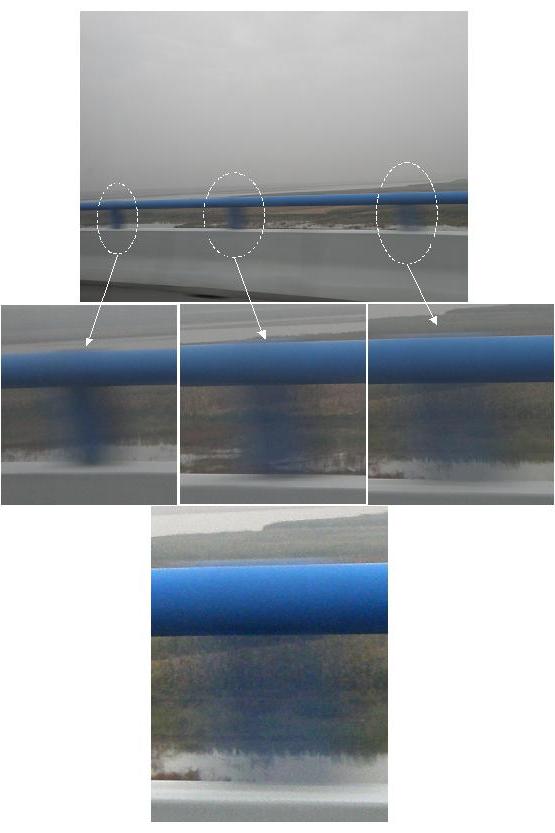

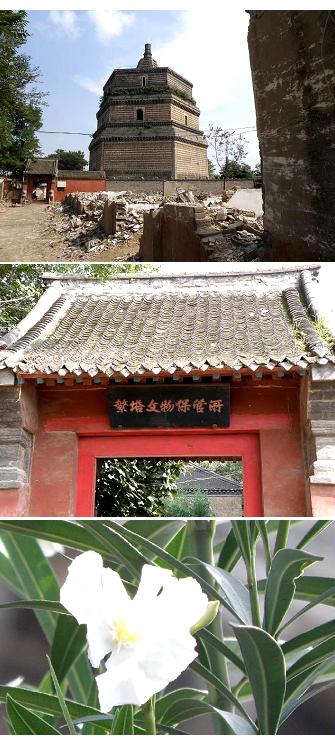

�@�@�ŏ��ɃK�C�h�̋�潞����̌�ɂ��ē����čs�����͎̂��@�ɂ��ẮA����܂Ŕq�ς��ė������@�Ɣ�גn���Ȋ����̂��鎛�@�Ƃ������_�ł���A���ǂ��炩�Ƃ����Ɠ��{�I�ȘȂ܂��ƌ�����B���������ƁA�����s���J����Ă����i�ʐ^�Q���A�Q���j�B�@�@�K�͂͑傫���Ȃ����A�����Ă���i���͖{���ɍ����i�Ƃ�������v���v���̂��̂���ŁA���ɏ����̓�����A�ÑK�A�|�����Ȃǂ���������ꂽ�B

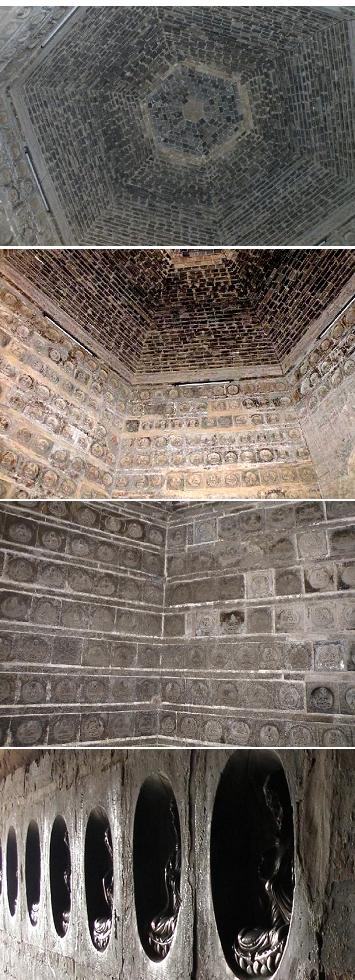

�@�@�����ō����s�͏��߂Ėڂɂ������A���Ƃ��Ƃ��̒n�͏���������Ȓn�ł���A�{��J�u�Џ��N�v�ŏd�v�Ȗ������ʂ������\�͂��̒n�ŏ��l�ɂȂ�A�����{��J���w������ׂ��x�̎�l���C�s��i���ӂ��j�̏o�g�n�ƂȂ��Ă��邱�Ƃł��L���ł���B�@�@�@�w������ׂ��x�Ƃ́u�@��o�����̂��A�����Ă������Ƃ����v�Ƃ����Ӗ��ł���B�����s�i�ʐ^2���A2���j�̐��ʂɌ����錚���́A�u�q�H�K�v�ƌĂ�錚���ŁA�q�H�̑��i�ʐ^�Q���j��q�H�ɂ܂��G�s�\�[�h�������̕Lj�t�ɕ`����Ă���i�ʐ^�Q���j�B

�@�@�q�H�͍E�q�̈�Ԓ�q���Ɏ�������ƌ�����B�����֒��u��q�v�ɍE�q�Ǝq�H�̎t��W�����������ƕ`����Ă���B

�@�@�q�H���V���̓k�v�Ƃ��Ďt�������A�����E�q�̖�ɓ����Ă���A���ɂ����q�̐��ςɊ������܂�A���ʂ܂ł̖�O�\�N�Ԃ̗��j�i�I���O�ܐ��I�j��}�b�I�ɒǂ��`���Ă���B

�@�@�����֒��u��q�v�͍E�q�Ǝq�H�̐��i��^�����������Ƃ͌����A�剺���̗E�m�ł���q�H��l�̐��i��^�����`����Ă���ƌ����Ă��ǂ��i�ȏ�V�����ɔŁu���ˁE�R���L�v�̉���i�����Ύ��j���j�B

�@�@�\���߂��āA���߂Ď������s�����̂��A���̒n�A�q�̍��ł���A�O�N��ɍE�q�ƍĊJ�������̎q�H�̑P���Ԃ�ɑ���]���A�����Đ��ςɊ������܂�Ĕߌ��I�Ȏ����Ƃ����ʂ��L����Ă���B

�@�@�����̂��Ƃ́A�u�E�q����v�A�u�_��v�ɂ��ڂ��Ă��邪�A�����e�n�ɂ���E�_�Ɏq�H�̏Љ�Ƃ��ē����̕NJG�ȂǂɎ�����Ă��邱�Ƃ������B

�@�@���n�̘D�łǂ̗l���J���Ă��邩������Ȃ����A���n�̂��̒n�ő���J���Ă���Ƃ����̂͗]�����p��������̑P�����s�����̂��낤�B

�@�@�E�q�́A���̑P���Ԃ���A�悸�̓��ɓ������Ƃ��A

�u���ҋ��h�ɂ��ĐM�Ȃ邪�̂ɁA�����̗͂�s�����B������k��n�͎������܂�G�������������n���Ȃ��A���p�̍a���[�������Ă���v�ƌ����A�W�ɓ������Ƃ��A�u���Ғ��M�ɂ��Ċ��Ȃ邪�̂ɁA�����̉c�݂������ɂ��Ȃ��B�����疯�Ƃ̊_���͊������A���͔ɖ��Ă���B�v�ƌ����A�q�H�̉��~�ɓ������Ƃ��A�u���҂̌��A���@�ɂ��Ēf�Ȃ邪�̂ɐ���������Ȃ��̂Œ�͐��Ղŏ]�Җl�I��l�Ƃ��Ė��ɈႤ���̂����Ȃ��B�v�ƕ]�����Ƃ̂��Ƃł���B

�@�@���̐����Ƃ����҂Ɠ�������̂͂��B�u���h�ɂ��ĐM�v�A�u���M�ɂ��Ċ��v�A�u���A���@�ɂ��Ēf�v�̎O�����u���Ă��炢�������̂��B

�@�@�����āA�Ō�Ɏq�H�̕�n�̓�������璹���z���ɕ敭�߁i�ʐ^�Q���j�A��������ɂ����B

�@�@���Ɍ��������͓̂����A�ʏ�遗���A���̍E悝����ɂ��錚���i�ʐ^�R���j�ł���A��������̑���ɔ��Ǎ��ŁA���{�̎��@�Ɠ����Ȃ܂��ł���B

�@�@�D�F���̓V�ӂɂ͍��ɂ��H�����Ĕ�ї��Ƃ��Ƃ���P���̏��肪�����t�����Ă���i�ʐ^�R���j�B�������猩��Ƃ܂��ɏ�Ƃ����p�ł���i�ʐ^�R���j�B

�@�@�t�H����ɂ͊e������̉���s��ꂽ�Ƃ���ł���̂��������B���̍E悝�i���������j�Ƃ����͎̂q�H�̒��ڂ̏�i�ł������l�̖��ł���B

�@�@���̍E悝�̉ƘV�R�J�i���˂��j����̍E悝�����̕�q�H�������l�Ƃ��ċ삯�������A�����ɖ����A�V�����q�H�͂������������킹���m�̐n�ɓ|��邱�ƂɂȂ�B

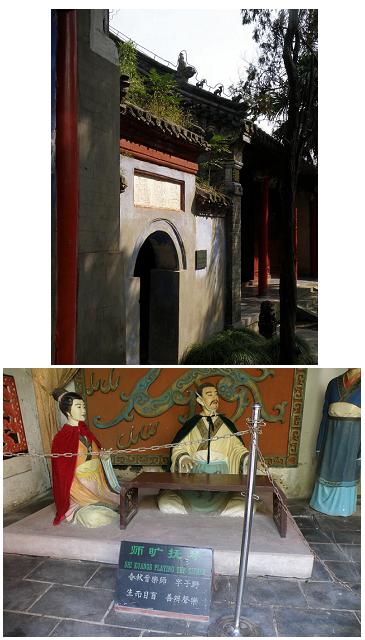

�@�@�����čŌ�ɁA顓頊���{�ƕ\�����ꂽ���������̒����i�ʐ^�S���j��������A���̎n�c����̎��鏹�ӂɎ����A�����_�b�O��ڂ�顓頊�i���傭�j����J�������i�ʐ^�S���j��q�ς����B

�@�`�z�͒��ؖ������˂̒n�ƌ����A�����_�b����̒�ŁA�w�j�L�x�ܒ�{�I�ɂ��u�l���͕��Â��ʼn��䂩�����A��ɐ[�d������Ă���v�Ƃ���B

�@�@ 顓頊�́A���Ԃ̐l�X���_�Ɗւ�鎖���}���A�\���̏d�A�t�ɖ����ēV�֒ʂ��铹��������A�_�Ɛl�Ƃ̕ʂ�݂��������Ƃ����B�܂�顓頊�͒�u���`�z�ɑJ�s�����Ƃ��������`��������B

�@�@����Ò��u�����̐_�b�v�i�������ɔŁj�ɂ��ƁB�^���_�ł��鋤�H�i�N��Ƃ������j�Ɛ킢�A����ɏ������B�j�ꂽ���H�͓{��̂��܂蓪��s���̎R�ɐG��ēV����܂��Ă��܂��A�n������ɌX�����Ƃ������b������A���̂��߉��͂͐����瓌��Ɍ������ė���Ă���Ƃ����b�ɗ��������̂��������B

�@�@�������ɂ́A�u顓頊�����v�Ə����ꂽ���������i�ʐ^4���j������A�u�O�c�ܒ�v�́u�ܒ�v�̈�l�ł���A�݈ʂV�W�N�A�X�W�܂Ő������ƋL����Ă��邪�A�����������ł��邱�Ƃ�������B

�@�@�܂��A�u顓頊���n�\�v�Ƃ���顓頊�̎q���̌n����������Ă���B���������Ƒ����Z�����āA�Z��ڂ��炢��ɁA�u��z�����w������B�X�ɔ����ɂ͞ł����āA�ܑ゠�Ƃɂ́A���ᎁ�A���i���j���A�G�A���Ȃǂ�����A�˂Ă���B���ꂾ���̋L�^���c����Ă��邾���ł������B

�����Ė{���ɍŌ�ɐʏ��ǂ̐���y�̕���������Ă݂��B

�@�@�܂��A���̍e�̂���܂ŁA���܂�G��Ȃ������u�O���u�v�̏�ʂ��v���o���Ă݂�ƁA�u�`�z�̐킢�v���L���ł���B����́A�����ƘC�z�Ƃ̐킢�ő������s�ꂽ���ƂɂȂ��Ă��邪�A囂��唭�������ғP�ނŏI������̂ł���B��ł͂Ȃ��A囂����ł��ĕ��m�B���E����������l�����m�ł��邪�A���炸�P�ނƂ����̂́A���̌����ɂ���̂Ɋi�D�̏o�����������̂����m��Ȃ��B

�����͂P�R�F�R�O������Ă���̂ŁA��Q���Ԃ̌��w�ƂȂ����B���悢�掟������Ɍ��������A���̑O�ɁA�����R�ΌA���@���ό����邱�ƂɂȂ��Ă����B

|