| 19.�ł̌Ö؇Q����p��i9/27�j������p�䁄�i�Ԃꂢ���������j

�@���Z����̓��m�j�Œ����̐퍑�̎��Y���ۈËL�����B�u�Z�C�E�\�E�V���E�G���E�J���E�M�E�`���E�v��,�S�T�N�o�����ł��o���Ă���B�����āA���̃V���i�`�j�ł͂Ȃ��V���i�W�j���u�J���E�M�E�`���E�v�̎O�����ɕ����ꂽ�����A�t�H���ォ��퍑����ւ̈ڍs�̎��Ƃ������Ƃ��L���Ɏc���Ă����B

�@���́u�`���E�i��j�v�̓����̓s������ł���B�����Ă����═�쉤���R�������Ɖ̕��̊ω{�̂��߂ɒz�������̂��A��������p��ł���,�ƌ����Ă���B

�@�@���쉤�����P�S��ڂ̉��ł��������A����͏t�H����̃V���i�W�j�̕����i�d���j�Ɏd�����␊�ł���A���ꂩ�琔���ĂP�S��ڂƂ������Ƃł���A����ɉ������āi�O�S�O�R�N�j����́A�����(�O�R�Q�T�`�O�Q�X�X)�ƌ����Ă���B

�@�@��͂��̕��쉤�ƌb�����̎��オ�ł��������ւ����Ƃ̂��Ƃł���B���쉤�́u�ӕ��R�ˁv�A�����n�ɂ܂������Ė���˂₷�������ł���k���V�q����������ӕ��m�B�ɒ�������Ƃ�����������������ƂŒm����B

�@�u�p��v�Ƃ������̂́A�w�����x���@�L�ŁA���@���N�i�P�W�V�j�́u�Č܌����\�A�≤�{�p��Ђ�v�Ƃ���B��t�Ái�T�W�P�`�U�S�T�j�̒��Ɂu�ڂ�A�˂Ĉ�ɔB�̂ɑp��Ɩ��Â��B�W���{���ƘZ���̎����≤�̌̑�Ȃ��B����钆�ɍ݂�v�ƋL�q����Ă���̂��n�܂�ł���A�z�������������̈��ɂ�������ł���A�u�����v�́u��v�Ɠ����Ӗ��ł��낤�B

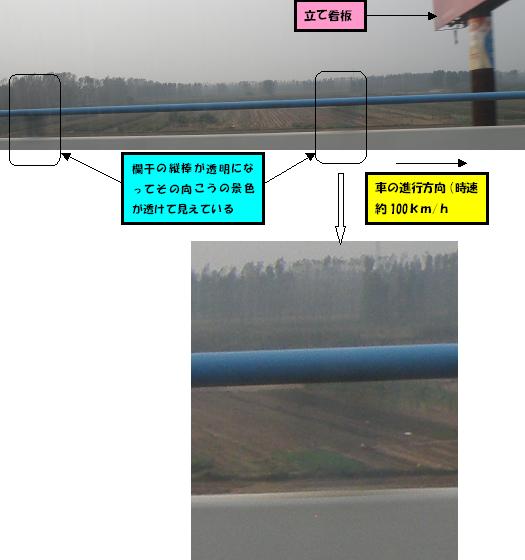

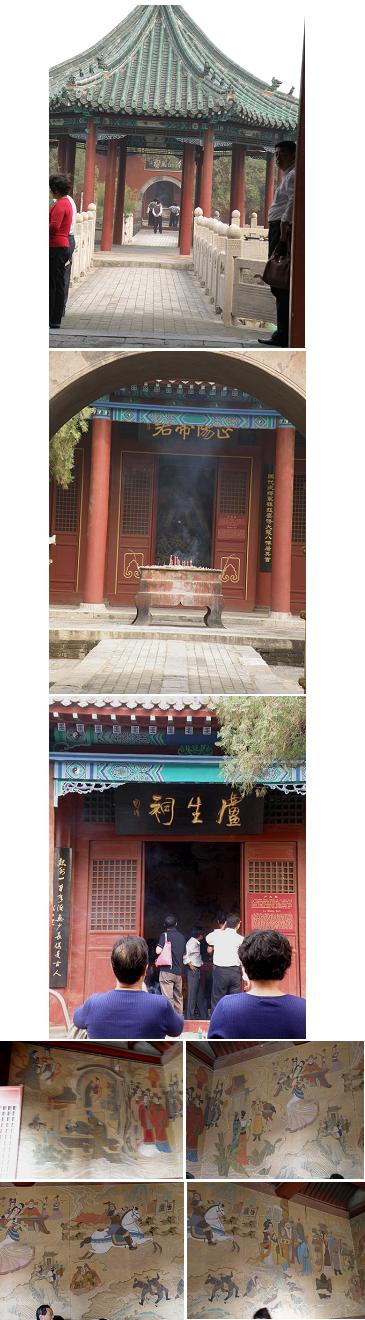

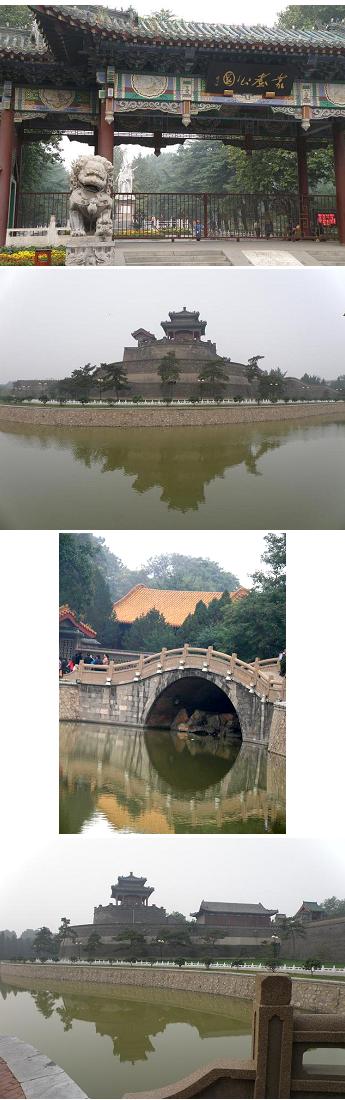

�@�@���n�ɋ��F�ʼnE����u�p������v�ƋL���ꂽ�G�z�������ɍ\�������ؖ͗l�L���ȍʂ̖�i�ʐ^�P���j��������A���������ƁA���x�Ƃ��x�Ɉ͂܂ꂽ��Ɩx�̐��ʂɔ��˂�������̑S�i���ڂɉf�����i�ʐ^�P���j�B

�@�@�����āA�x���ׂ��~�ʋ��i�ʐ^�P���j���x�̐��ʂɉf��A�����ĉ~�`�̋��r��`���Ă���B����Ɍ������ׂɂ��̋���n��Ƃ��A�����Ԃ��猩������x�̐��ʂɁA���Ăȗ֊s�ŁA��S�i�̔��ˑ����ڂɓ������i�ʐ^�P���j�B

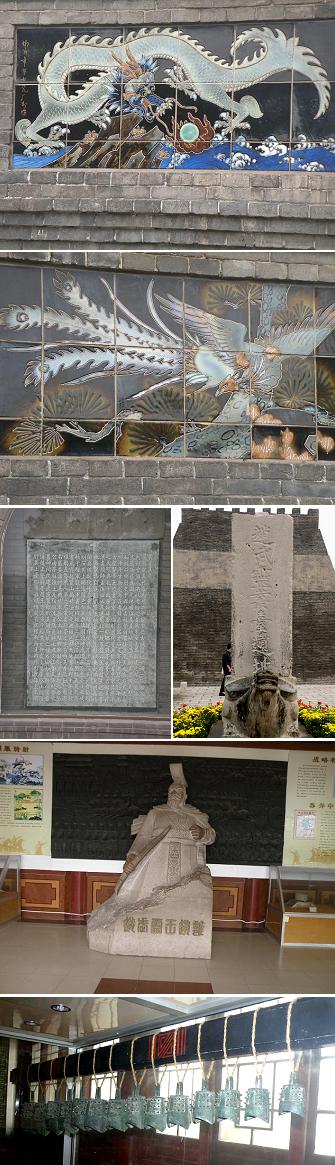

�@�@����n���āA��̊O�ǂ̂Ƃ���܂ŗ���ƁA�O�ǂɕ`���ꂽ�����Ɣ��P�̌����ȃ^�C���G���ڂɓ������i�ʐ^�Q���A�Q���j�B���̑����ɕ`����Ă����͉��͂��낤���A�P�����~�܂��Ă��鏼�̖������ے����Ă��邩�͕�����Ȃ��B�ԎD�ɂ́u���ɒ߁v�Ƃ����̂͂��邪�E�E�E�E�B

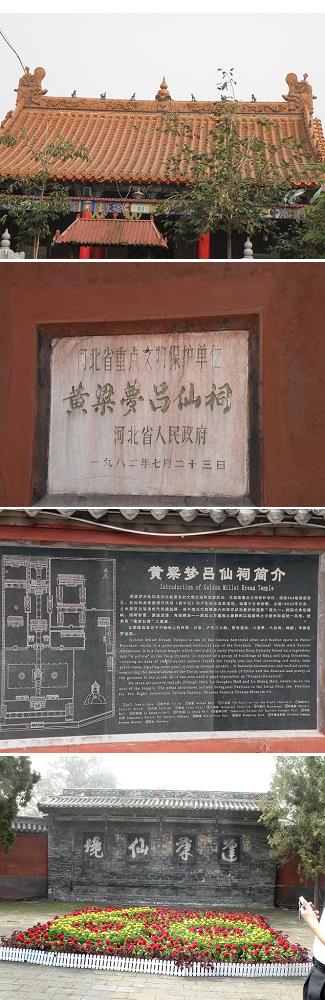

�@�@�������ɑp��̏Љ�Δ�i�ʐ^2�����j�ɍ��܂�Ă����B�u�p��W���v�Ƃ����^�C�g���ŁA�u�p��v�Ƃ��������̈����╨�ɂ��Ă̐����̂悤���B�ȑ̎��ł͂Ȃ��̂ŁA�V�O�����x�̊����͂�ݎ���B��L�����w�����x��u��t�Áv���邢�́u�S�O�O�O�N�Õ����݁v�Ƃ��u�E�q�v�̕�����������B

�@�@�����炭���ꂪ����ꂽ�̂͌���A������т������Ƃ��ꂽ���ł��낤�B���̐Δ�̏�ɍX�Ɂu�Ó��v�Ɠ��������܂ꂽ�Δ肪�ڂ��Ă���̂ɋC�����B

�@�@������͐Ύ����قȂ�Â��������������ј\�̂�����̂ł���B�悭����ƁA�u�Ó��v�Ɠ��������܂ꂽ���̐Δ�ɉ����̉e�����e����Ă��邱�ƂɋC�������B

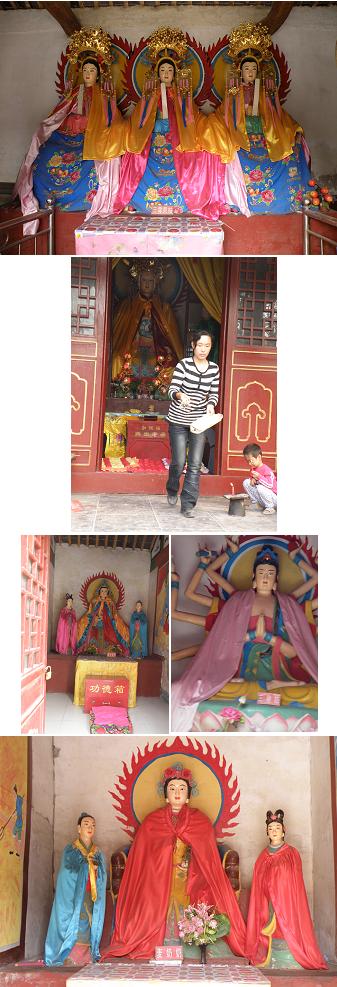

�@�@�U��Ԃ��Č���ƞł̑����Ɋ��Y���l�ɗ����Ă����B�R�O�O�N�͌o�Ă���Ǝv����ј\����p�ŁA�}�ɂ͐Ԃ��z�D����R�܂���Ă����i�ʐ^�R���A�R���j�B

�@�@���{�̐_�Ђ╧�t�ł��݂������܂��Ȃ��̂悤�Ɏ}�Ɍ��ԏK���Ɠ����悤���B�������A���{�̂��݂����̗l�Ɏ}��Ɍy�����ԂƂ�������ł͂Ȃ��A�ł̔�r�I�����}�Ɋ�������ł���B

�@�@�Ƃ��Ɂu�肩���v�ɂ͈Ⴂ�Ȃ������O�̋������Ⴄ�悤�Ɏv�����B�ł̎}��ɂ́A�}���̗l�Ȏ��������ɂȂ��Ă��āA���̂��߂Ɏ}���}����Ă���悤�ɂ��������B

�@�@��O�ɓo��ƕ��쉤�̑Y���i�ʐ^�Q���j��P�S�̐����̏����������Ă����i�ʐ^�Q���j�B����ɂ��āA��قǂ̐Δ�ł́A�u���C�S��i���傤�Ă��E�����j�v�ƋL���ꂽ���̂ɑ������邾�낤�B�傫�����S�ē����Ȃ̂ʼn���炷���̂ł͂Ȃ����Ƃ͊m�����B

�@�@����A���ׂ��Ƃ���ɂ��ƁA�u�Q�Y���������A�헐�ɖ�����ꂽ����A�����̊K�����̐����A���ߓ`�B�A�R���J�܂Ȃǂ��當���i�E�|�ȁA��j�ɕ����������A�����^����Ȃǂ̕K�v���琶�ꂽ�̂��낤�B�v�Ƃ���B���J�Ɏg���u�S��v�ł���A���ꂽ���������Ε����ƌ����̂��������B���ꂪ�P�S����Ƃ����̂́A���쉤����ƂP�S��ڂƂ������ƂƊW���Ă��Ȃ����낤���A�Ɛ��ʂ��Ă݂����Ȃ�B

�@�@��O���瑋�z���ɊO�߂�ƁA�����ɂ������炵��������������o���Ă���i�F���ڂɓ������i�ʐ^�R���j�B���ɂ��������𒅂āA��鞂��������̎q����яo���ė������ȏ�ʂł���A���������Ɏ������ł̑���A���̌i�F�ɏd�v�ȃA�N�Z���g��^���Ă���B

�@�@�����Ă����ꖇ���A�ł̑���A���̌i�F�ɏd�v�ȃA�N�Z���g��^���Ă��邪�A�����͂�͂蓯���ʂ̑�ƂȂ������̎��ł���i�ʐ^�R���j�B

�@�@���̎}���ꂽ�}�́A�I�v������̗��j���Ȃт����Ă����悤�ɂ��������邪�A�R�O�O�N���o���Ă͂��Ȃ����낤�B

�@�@�t�ɂȂ��āA���P�i��イ����j���юU�炷�l�q�͂ǂ̗l�ȕ���ƂȂ�̂��낤�B

�@�@�܂��Ԃ����J�ɂȂ����ł͐እ�������悤�ɂȂ�̂��낤���A������ɂ��Ă��A���������i�F�ɂȂ邾�낤�B�����Ă����ꖇ�̎ʐ^�i�ʐ^�R���j���A�ł̑������̃X�i�b�v�ł���B

�@�@�ȑO�A��������b�ɂȂ��Ă���`���������������̒��d������ɁA�����̃u���O���Ɂu�ł̋C�����v�Ƃ������O���^�C�g���ɂ����ʂɞłɊS�������Ă���Ƃ������Ƃ�b�������Ƃ�����A����́u���������܌Ós���䂭�v�ł��A���z�ߕӂɞŏ��Ƃ����n��������̂������A�����ւ��s���Ă݂����Ƃ������N�G�X�g���o���Ă���B

�@�@�������Ⴄ�̂ōs�����Ƃ͊���Ȃ��������A�łɈُ�ȊS�������Ă��邱�Ƃ��K�C�h����ɓ`���Ă���Ă����̂����m��Ȃ��B����ȋC������������p��ł̞ł̑�Ƃ̑����ł������B

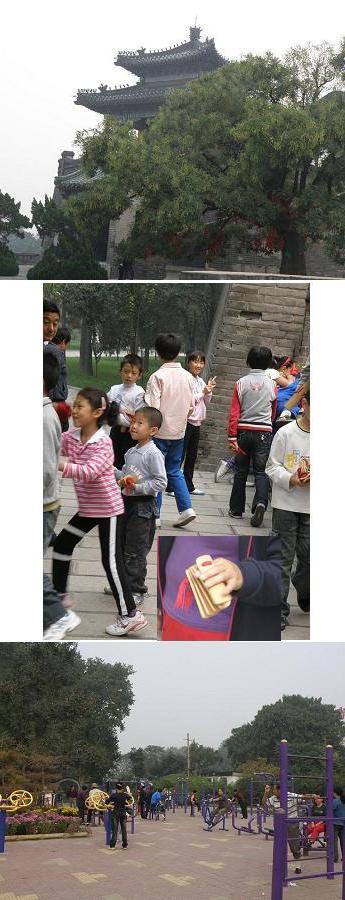

�@�@��O����o�ď��������ĐU��Ԃ�Ƃ��ƁA��O���B���悤�ɞł̑�����Ă���S�i���L���b�`�ł����i�ʐ^4���j�B�����čX�ɕ����ƁA��ɃJ�X�^�l�b�g�̂悤�Ȕ��q��炵�Ă���Ƃ���i�ʐ^4���j�ɏo���킵���B

�@�@���q���Ƃ�y��Łu���v�ƌĂ�锏�q�ŁA���q���Ƃ邽�߂ɗp����Q�C�R���̒|�܂��͎��h���̑Ŋy��C�J�X�^�l�b�g�ɊY��������̂ŁA�ȑO�m�g�j BS�̔ԑg�ŁA���]���Ԃ����ĒH��A�D�ォ��q�����g���Ď���̌i�F���f��������Ƃ�������������A�i�F�̍��ԂɁA���̔��q�Ń��Y�������Ȃ���̂����̉̎���f���o���Ă����̂��A�ڂƂ�����莨�Ɉ�ۂɎc���Ă��āA��x���ŕ����Ă݂������̂��Ǝv���Ă������Ƃ�����B

�@�@���t����Ƃ������A�搶�ɉ��t�̂�������������Ă��鏬�A���w���Ƃ��������ł��������A�`���y����q���B�ɓ`�����悤�Ƃ��Ă���{�����e�B�A�̂悤�ɂ��������B

�@�@�����čX�ɕ����ƁA���x�͗V���n�̂悤�ȂƂ���֏o���킵���B�������A�����ŗV��ɋY��Ă���͎̂q���ł͂Ȃ��A�����N�̐l�B�ł������i�ʐ^4���j�B

�@�@�V����ǂ�����ƁA���n�r���@��̂悤�ɂ��������B�����̌������ߑO���`���Ă݂�ƁA�����N�̐l�B���O���[�v�ő��Ɍ�������Ă���Ƃ��������܂ʼn��x�ƂȂ����Ă������A������V���������̍���ґƁA�����[�����i�����Ă��܂����Ƃ��������ł������B

�@�@�����ďo���ɋ߂��Ƃ���ŁA�u�═��p��⚬�v�ƒ���ꂽ�Δ�i�ʐ^�Q���E�j���ڂɓ������B�����͒����k������11�F�R�O�߂��ɂȂ��Ă����B���悢�掟�́u�����L�v�ŗL���ȁu�������C���K�v�Ɍ������B

|