8�j

���O���@�ؗ�Ȃ鐅��V���[�͊y���݂ɂ��Ă������̂ł��������A�����\�z���Ă�������ł̃V���[�ł͂Ȃ��A����V���[�Ƃ������Ƃ��킩��A�ǂ̗l�ȉ��o�ƂȂ�̂��������X�ɑ������B

�@�@�Ȃɂ���A�k���ܗւ̊J��̑��ē����������̉f��ē@���Y�d(�W�����E�C�[���E)�ɂ�鉉�o�Ȃ̂ł���B�����5�N�������A2004�N�t�Ɍ��J���ꂽ�j�ѓ��L�̒n�`�A�����A�Ɩ����g���ĉ��o���ꂽ����̒������O�V���[�Ƃ����t���R�~�Ȃ̂ł���B

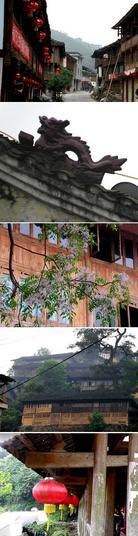

�@�@���̓����߂��ɂ������ɂ́A���łɐl�̔g�ł������B�u�����A�]���㌀��v�Ə����ꂽ�����i�ʐ^1�j�����C�g�A�b�v����A�����L��̊X�H���͂��łɓ_������Ă��āA�ʘH�͊��ɐ��łɕ�܂�Ă����B���Ɍ�����͉���ɂ��Ȃ��Ă��ēr��邱�Ƃ������قǑ����̐l�����������Ɍ����ĕ����Ă���B���ꂪ�A����ɑ傫�ȓ�Q�̗���ɂȂ��Ă䂭�B�`�ȂƂa�Ȃƌ�������ŁA�O���l�ό��q�͗ǂ��ق��̂`�Ȃɗ���Ă䂭�悤�ł������B

�@�@��݂ɊK�i��̍��Ȃ�����A�����Ɉē����ꂽ�B�v���싅�̂��蔫����ȂɎ��Ă��āA�������ɓW�J�����`�����Ă���B���蔫�̒ꕔ�ɁA�삪����A����������X�e�[�W�ɂȂ��Ă���Ǝv���Ηǂ��B

�@�@���Ȃ����Ƃ��ɂ͂܂���Ȃ����������A���炭����Ɩ��ȏ�ԂɂȂ��Ă����i�ʐ^2�j�B�u�z��̔������R����̐��E�����̂܂��R�̕���Ƃ��A����ɓ`���̉̎袗��O�����Z����������|����ȃV���[�̕���́A2�L���ɂ킽���A�]����Ƃ��̔w�i�ɂ���12�̎R�ō\������Ă���B

�@�@���̎��R�̕���ɍ����ő�K�͂̏Ɩ��Z�p�A�����A���o���ʂ������A����ɃG�L�X�g���Ƃ��ďo������600���قǂ̒n���̋����A���������̖���������Y����B

�@�@���o�̃e�[�}�͓`���̉̎袗��O��������C���Ƃ��A�L���̏�����������A�A�]�̂�����̕��i�Ȃǂ�g�ݍ��킹�l�Ǝ��R�̒��a������킵�Ă���B

�@�@���Ȃ͗ΐF�̒I�c�Ɍ����Ă��Ă���A180�x�S�i�����n�����Ƃ��\�v�ƍ��b�ɂȂ����j�э��ۗ��s��

�`�q�`�b�g�h�m�`�̃E�F�u�ɏЉ��Ă���B

�@

�@�@���d�ȉ��y�ƂƂ��ɁA����ƂȂ鐅�㕑����͂ގR�X���������C�g�A�b�v���ꌶ�z�I�Ȍ��i���݂��Ă����i�ʐ^3�j�B

�@�@�悸��̍��肩�烉�C�g�A�b�v���ꂽ���z�̉��`�D�����������l�ɉE��ւƈړ����Ă䂭�B���邢�͂��ّ̊D�ɏ���Ă���l���������`���̉̕P�g���O���h���̐l�Ƃ����ݒ�Ȃ̂����m��Ȃ��B�@�@���ّ̊D������ƁA���ɂ́A��̗�������A�ꃁ�[�g�����炢�̕��̃s���N�F�̕z�������玟�ւƓr��邱�ƂȂ��J��o����ė���B�z����ɒ��ݍ��܂Ȃ��̂́A���̊Ԋu���ɏM�ɏ�����l���x���Ă��邩��ł���B���̕z�����\�s�A��̉��s�������ɕ���ł���B

�@�@�M�ɏ�����l�͏M�𑀑ǂ��Ȃ���z���㉺�ɗh�炵�Ă���B�]���āA�s���N�̐삪�g�ł��Ă���悤�Ɍ�����̂ł���B���C�g�A�b�v����Ă��邪�A�������ǂ��ɂ��邩������Ȃ��B���邢�͐��ɔz�u����Ă���̂����m��Ȃ��B

�@�@�z�̏�ɂ͐��ɂł��낤���Y���Ă��āA�z�̃s���N�F���ɂɓ��e����Ă���i�ʐ^�S���j�B

�@�@��l���ꓔ�����Ă���Ƃ��āA���̓���20�s8��Ƃ���160�l�O��̐l�����̉��Z�ɎQ�����Ă��銨��ɂȂ�B�V���[�S�̂�600�l�قǂ̏����������Q�����Ă���Ƃ̂��ƂȂ̂ŁA���̗ނ̃}�X�V���[���l�قǂ��銨��ɂȂ�B

�@�@�̐����f���炵�������B�����f�B�[�͂Ȃ�ƂȂ����������Ƃ�����B��������侗���ɂ��升���ł���i�ʐ^4���j�B���Ƃ�YouTube�Łu侗�����́v�Ō������Ă݂ĕ��������̖̂��O���u

��̉��v�i��YouTube�Ƀ����N�j�ł��邱�Ƃ����������B

�@�@�̂��Ă���̂͏��w�����琬�l�̏����A�}�C�N���g���Ă���̂����m��Ȃ����A�����ł̃n�[���j�[�Ő��㌀��ɋ����n��B

�@�@�X�ɁA�_������_��������܂���ƒ������͎֍s���ė���Ȃ��ĉE���O����E����������ցA�����ēr���ō��܂��č��x�͎�O�ɐ܂�čX�ɍ��܂��č���ւƁA�_�����͐i�ށB�����āA���肩������̊Ԃɂ��_�����͗�𐬂��čs�i���āA���ɂ͊��S�ɘA���Ȉ�̗�ւƂȂ���B��̓_��������l�������Ă���̂��A�g�ɂ��Ă���̂�������ɂ��Ă��A

�@�@�_������_�����̐���300�͉���Ȃ����낤�B���Y�d(�W�����E�C�[���E)�͂���

�_������_�����ɂǂ̗l�ȈӖ������߂��̂��낤���B�u�ł��낤���A���U�������낤���B�����āA�X�ɎO�����̏o�������������B�O�����̊O�ʂ����ʑ��ɐڂ�����Ԃō��ɌX������A�E�ɌX������h������B�����āA�V���̓��ʂ̏�ɂ͈�l�̔��߂̏������O�����̉E�蒸�_�������オ��A������Ɉړ����āA���̎����オ���}���A�����炪�����̑̏d�ɂ���Ē��݂��ނƁA���x�͑��ΓI�Ɏ����オ�����O�����̍��蒸�_�Ɉړ����A���̎����オ���}����B�܂�ŎO�����V�[�\�[�ł���B

�@�@�����ɂ͌����ނƂ������̂������B

���f���A

�ʉ_�nj��A

����܍X�A

�������I�����|�A

�^�^�I�����A

�闢�I�����A

�t�]�Ԍ����A�E�E�E�E�B

�������̃Z�O�����g�ɕ�����Ă������A���̏����ɂ��Ă͋ɂ߂ċL�����B�����B

YouTube�Ɂu

��ۗ��O���v�Ƃ����^�C�g���̉f���������N���Ă����B�u

��ۗ��O��1�v�͂��̏o�����̉���Ɨv��Љ�ł���B�^�^�I���Ƃ����̂��O�����Ƃ����Ӗ����낤���B