8)国指定特別史跡大湯環状列石

英語で言うと、“ストーンサークル”である。こちらの方が分かりやすい。平成20年12月、大湯環状列石を含む北海道・北東北の15の遺跡を 資産とした「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産暫定一覧表 へ記載され、登録へ向け、頑張っている最中とのことである。

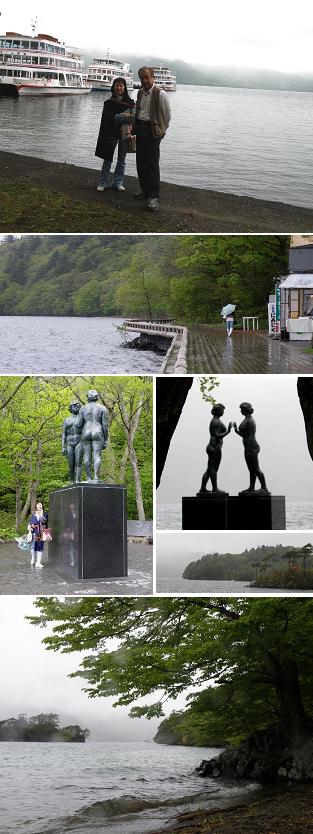

青森から十和田湖に入るルートを最初に考えたときは、三内丸山遺跡を観光対称に含めていたが、新幹線が青森まで開通していないことが分かり、唯一の歴史的風土観光地が無くなり、軽い観光になり、面白さ半減だった。そんなときに十和田湖周辺の観光地を物色しているうちに、目に触れてきたのが、この大湯環状列石であった。

三内丸山遺跡へ行ったのは、八戸での講演会の謝礼を使って、青森まで足を伸ばし、2008年9月に初めて訪れたのであった。広大に広がる遺跡の前に立った時の開放感は今でも忘れていない。単なる開放感ではなく、地に足がついていて、その地が太古から何者にも邪魔されずここまでつながっている。

そこに立っているという感覚である。奈良山田寺跡の草地に立ったときもそうだった。自分の足裏が、足元の台地に向ってひっきりなしに通信しているような感覚であった。また、その感覚が得られるのではないかという期待であった。

その大湯環状列石は、鹿角市十和田大湯に所在する2つの環状列石(野中堂環状列石、万座環状列石)を主体とする縄文時代後期(約4,000年前)の大規模な遺跡である、と紹介されている。これだけ東北地方に沢山の縄文遺跡があるのに、ひとかけらの文字も発見されていないのか不思議である。最も発見されたら大事件であるが。

十和田湖から坂を登ってゆき、発荷峠を通り過ぎ、南に一時間も経たないうちに、前方が開けた牧場の様な台地に出た。坂ではなく平地を走っている感覚になって30分程度はたっているだろう。空は相変わらず雲が垂れ込めているが、少し明るくなってきた様に感じた。すぐそばまで迫りきていた山の斜面が、少し遠のいたためだ。104号線を南下してゆくと間もなく大湯温泉

に出て、そこで現れるY字路を左へ行くことになっていたが、大湯温泉を認知しないままにそのY字路までみたことがカーナビの地図で判明した。カーナビの地図では、もう間もなく目的地である。

山の裾野も次第に遠のいて行き、一番近いところでも1、2km程度はあるだろう、という開けた平地となっている。三内丸山遺跡でも時代の異なる奈良山田寺でも周囲の景色は似ている、ということは、間もなくだろう、という予感がしてきた。

正式な地名は秋田県鹿角市大湯で大湯環状列石(古道)があったということで、上空写真を使って、その古道の存在を示唆している

ホームページがあることに後で気がついたが、最近はグーグル・マップを使った、類似の発見があったとの情報聞いた記憶があるが、上空から古代の痕跡を解析するという分野があっても良い、

「古道」をウィキペディアでは、かつて使用されていたが現在はあまり利用されておらず、当時のままの状態で残されているような道路のこと。熊野古道、山の辺の道、塩の道 (日本)など。と説明している。この定義によると、 「大湯環状列石古道」は痕跡こそあれ、当時のままの状態で残されているわけでは無いから古道ではなくなってしまう。

しかし、「大湯環状列石古道」の“古道”探しは“宝探し”といった感があり、ロマンを感じる。意外と自宅界隈にもこの様な縄文時代の“古道”があるかも知れない。宅地化あるいは市街地化された地域では、難しいかも知れないが、まだそうなっていない遺跡は東北地方には多いのではなかろうか。その東北地方でさえ、先のホームページの上空写真とGoogle Mapの写真とはかなり異なり、Google Mapの航空写真では“古道”は確認できなかった。