���{�l�̂��̂Â��蕶���̌��������߂āi�͓��2012�j

2)�@��z�s�@���t�所

�@ �����I�ȗ��s�����ڂŁA��9�F00�̒x�߂̏o���������B�k�����A�B�s���̕ւ��A�A�B��`�ɓ��������̂�24�F30���߂��Ă��āA�z�e���ɒ������̂�25�F00���߂��Ă������߂ł���B���H�͎��Q�����J�����[���C�g��H�ׂ��B

�@�@��T�ԍs�����Ƃ��ɂ�����{�ꌻ�n�K�C�h�͋�潞�i�j���E���[�j����A�^�]��͉�����i�����`�F���E�H���j����B��ŁA�����������Ƃ����A��潞����͓Ɛg�Ō��ے��̏���������B�܂��A�������22�̊����ŁA���łɓ�l�̎q�����ĉ�����͓A�B�ŕ����W�̎d�������Ă���A�Ƃ̂��Ƃ������B

�@�@�Ԃ͔��́u�����v���㎩���ԂƂ̍��ِ��̃o���ł���A�ԓ��͍L���A������芰���������B�I����Ă݂�Όv2200km�̈ړ��ł��������A���̊Ԉ�x���Ԃ̌̏�͖��������B �@4/29�i���j�A�ڎw���͉͓�ȓ암�ɂ����z�s�ł���B�A�B�s���獂�����H�ŁA�����s���o�āA���Q�����͓�Ȓn�}�ɂ͓_��������A�����A�����A�ۈ��A��������сA����Ŋ��ݍ������ɐڑ������V�����������H�Ƃ̂��Ƃł������B

�@�@�A�B�ł̍ŋ߂̖����Ƃ����ʒu�Â��̒��������ihttp://zhongyuanfuta.com/�j������Ɍ��āi�ʐ^1-1���j�A��H��ցB���ς�炸���w�r���̌��z���b�V���ł���i�ʐ^1-1���j�B���j���Ȃ̂Œʋ��b�V���͂Ȃ����A�s�y�V�[�Y���ł��邱�Ƃɂ͒������ς��Ȃ��B4��29��~5��1���܂ł�3���Ԃ̓��[�f�[���ԂŘA�x�ł���A�s�y�n�Ɍ������l�A�A�B����̋��A������l�ō���ł���Ƃ̂��Ƃł���i�ʐ^1-1���j�B

�@�@�������H�ɓ����Ă���Ԃ��Ȃ������ׁ̈A�T�[�r�X�G���A�i�ʐ^1-1���j�ɓ���B�K�\�������8��/���b�g���ł���A���{�~��100�~/���b�g���͓��{���͈����B�������H�ɂ͍ō����x�����[���ɂ�邪�A120����/���ōŒᑬ�x��60����/���Ɛ�������Ă���B

�@�@�@�@����ʉߓ_�̋����͎O���u�ɂ͕p�ɂɏo�Ă���n���ŁAWikipedia�ɂ��Ɓu�㊿����196�N�A�����������Ă����ɗ��z�i雒�z�j�E��������s��J�������ƂŗL���B�J�s�̗��R�͗��z���헐�ōr�p���Ă����̂ƁA���̒n�悪�����̐��͌�����������ƍl�����Ă���B

�@�@�����ɂ͌���̍c�@�����i�����̖��j�̗˕��㊿���̓s�s��Ղ�����A���j�w����d�v�ȓs�s�ł���B�v�ƏЉ��Ă���B�O���u�̎���ɂ͍b�h�Őg���ł߁A�R�n�ŁA���邢�͓k���ŁA���̒n���E�����������̂����A�Ƒz�����邱�Ƃ͊��S�[�����̂�����B���������̎O���u�Ǐ����͋g��p���Ɏn�܂��āA����N�u���E�O���u ���]�R��v�A�k�����O�A�{��J�����A���ђ��ŁA�Ō�̓�҂̏����͂܂��ǂ�ł���Œ��ł���B

�@�@�Ƃ���ŁA�{���s���ɍŏ�����Ō�܂ŕt���Y���Ă��ꂽ�̂��A��̂̕����̃~�j�`���A���f���ƒ݂艺����ꂽ����ł���i�ʐ^1-2���j�A�����͂ǂ̗l�Ȍ������h��ɂ��������ɂ����A����̏���͎Ԃ̗h��ɔ������A���H�̃o�����[�^�ƂȂ����B�Ƃ���ŁA���̕���������������Ăėǂ��̂��낤���B��Ԃ��Ă���l������������Ȃ�A�i�s�����������ׂ��ł͂Ȃ��̂��A�u���v�Ƃ��������ł��t���ɂ��ď���̂ɁA�ȂǂƂ�����Ȃ����Ƃ������悬�����B

�@�@�������H�ɉ����ă|�v�����A������Ă��āA�|�v���r���ƁA���̊Ԃ���L�X�ƓW�J���A�X�Ɣɂ����������ڂɓ���B�܂��ϐF�͂��Ă��Ȃ����A���h�ȕ���������Ă���B�����ł����������F�ɕϐF���A�����ꂪ�����Ƃ̂��ƁB�A�B���o������3���Ԃ��ē�z�ɒ������i�ʐ^1-2���j�B

�@�@���n���Ԃ�12�F30���߂��Ă����̂ŁA�������H���Ƃ邱�ƂɂȂ����B�Γ��X�[�v��A���Ԑ�������u�߂����́A�u�тȂǂŁA��z�����Ƃ������Ƃ��������A���������Ɠ��̈�a���̂��閡���Ȃ��A���ɂ����������̂������B

�@�@�O�l�ꏏ�̐H���͍Ō�܂œ����ł��������A�^�]��̉�����́A�ŏ���3�l���̎��M��M���ŏ��ł��Ă����C�����Ԃ�A����܂Œ��������x���O�l�̃N���[�ŗ��s���Ă��邪�A����ȋC�����͏��߂Ăł������B

�@�@���������X�g�����̃g�C���̕s�q���͑��ς�炸�ł���B���̂悤�Ȃ��Ƃ��C�ɂ��Ă�����A�����̃I�[�_�[���C�h�̗��͏o���Ȃ��̂ł���A�C�ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ǝ����Ɍ����������邵�������B

�@�@�ŏ��ɖڎw���̂́A����̗��s�̖ڋʂ̒��t�所�ł���B�H�蒅���܂ł̓��H�͓����͍L�����A���܂������H�ŁA�ʉ��Ɖ����̗l�Ɏ��E���Ղ�y���ɕ������i�ʐ^1-2���j�B���̓y���������ʉ������l���̃I�[�g�o�C�⎩�]�Ԃ�ǂ��ǂ����Ȃ���A���Ƃ����H��ʂ蔲�����B

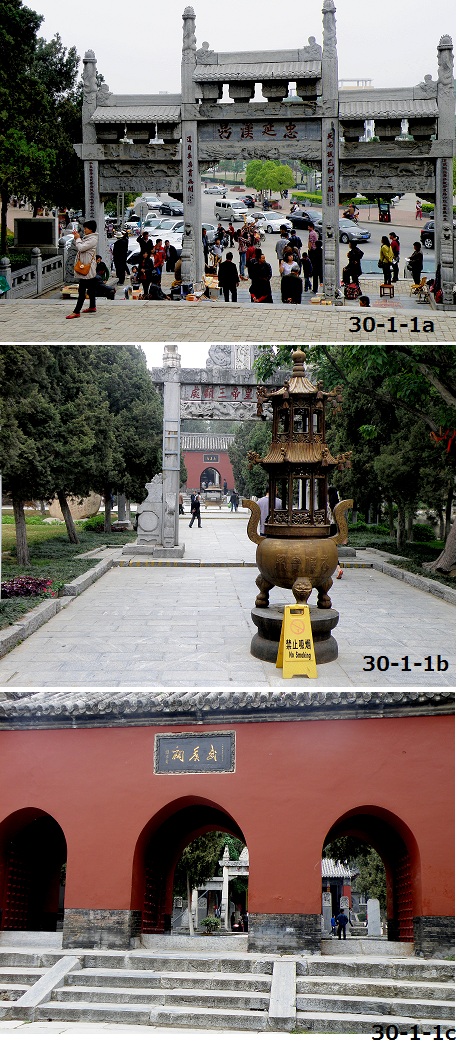

�@�@�Ƃ��낪�A�ʍs�l�ɒ��t�所�ւ̓���q�˂Ă݂�Ɓi�ʐ^1-2���j�A�ǂ����Ȃ���ׂ��|�C���g��ʂ�߂��Ă��܂����悤�ŁA��������߂邱�ƂɁB�����ƁA�җ�ȓy���ŁA�s����\���������Ȃ������̂��낤�B�悤�₭���x�͈ē��\���������A���������܂��A��������ƁA����ɒ��t�所�̖�������ꂽ�i�ʐ^1-3���j�B

�@�@�������A5/1�܂ł͍H�����ł���A�J�ق��Ă��Ȃ����Ƃ����������B�m���ɍH����ƈ����o���肷��킸���Ȍ��Ԃ��璆���f���ƁA�H�����̟ӓV�V�i�ʐ^1-3���j�ƁA���̎���ɂ��ނ낵�Ă����ƈ��炵�����ڂɓ������B

�@�@����̗��s�̈�Ԃ̖ڋʂȂ̂ɂƎv���Ȃ���A�������ꂽ�Ƃ���ɁA�傫�Ȉē��i�ʐ^1-3c�j������̂��݂��A����ɂ���āA�����ւ��ď��߂Ēm�邱�Ƃ��ł����A�Ƃ����钣�t�����d����悤�Ǝv�����B��Ȃ��b�ł������B

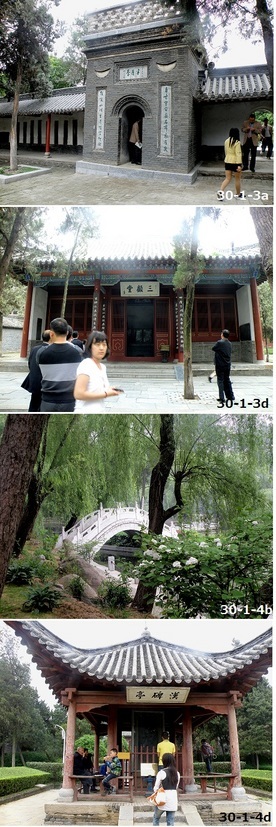

�@�@�悭����ƁA�ꑺ��Ȃ�W��̉��ɐ��E�ōŏ��ɔ������ꂽ�n�k�v�̐}�Ə������̕����̉��ɟӓV�V�A�X�ɂ����̉��Ɂu��s���v�̕��A�����āA�S�̂̍�����罏鎛�@���Ȃ鎵�d���̊G���������B���t�Ƃ̊W���𗷍s��ɒ��ׂĂ݂��玟�̗l�Ȃ��Ƃ����������B

�@�@���t���A�s�������t�A�s�������t�́s���t�̍�҂ł��邱�Ƃ͎��O�����ŕ������Ă������A��s���Ƃ����͉̂��ł��낤���B�����������z�A�������������A��s������z�Ƃ������Ƃ��낤���B

�@�@��O�̕��ɖ߂�ƁA�^�]��̉��������Ă��ꂽ�̂��A�所�̒��ɓ���邱�ƂɂȂ����B

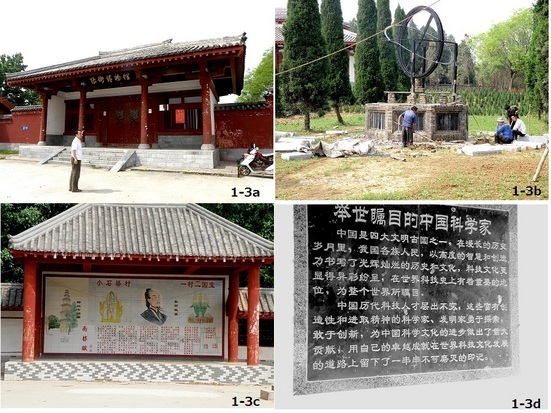

�@�@�悸���ꂽ�̂��A�����ŗ��j��L���ȉȊw�҂̎���G�ƋƐт�����ꂽ�Δ��ł���A�ŏ��̐Δ�i�ʐ^1-3���j�ɂ́A�w���E�ɒ��ڂ��ꂽ�����̉Ȋw�ҒB�x�Ƃ����\��̉��ɁA�w�����͐��E�S�啶�����̈�ł���A�������j�ɁA�e�����������q�d�Ƒn���͂ŁA���E�̕����ƉȊw�Z�p�̔��W�ɍv�������B���E�̉Ȋw�Z�p�j�ɏd�p�I�Ȉʒu���߂Ă���B

�@�����ł͌Ñォ��Ȋw�Z�p�҂����X�ƌ���Đs���邱�Ƃ����������B�ނ�̔����Ȃǂ́A�����̉Ȋw�����ɏd��ȍv�����Ă����B���E�̉Ȋw�������W�ɂ��܂ł��c��Ɛтł���B�x�ƍ��ݍ��܂�Ă���B

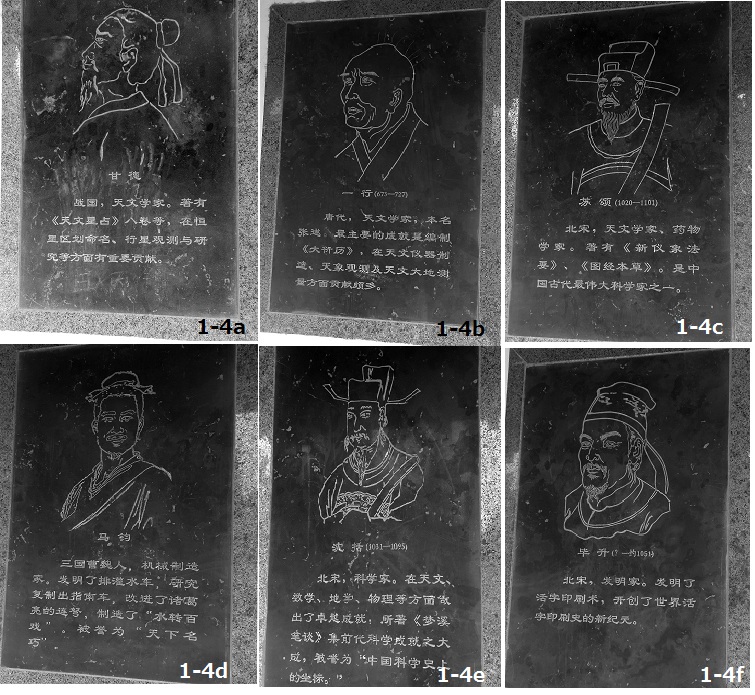

�@�@�����āA���̂��ƋI���O4���I�̐Ă̓V���w�ҊÓ��i�ʐ^1-4a�j�Ɏn�܂��āA���㐔�w�Ƃ̒i���Ɏ���v29���̐Δ�ł������B����ʂɂ́A�t�H�퍑����3���A�O�㊿3���A�O���u����1���A鰐W��k������2���A�k鰎���2���A������1���A�k�v����4���A��v����1���A������2���A������3���A����6���ƂȂ��Ă���B�@����ʂɂ͓V���w6���A�n���w3���A������3���A�Ȋw��6���A���w��4���A������2���A���z2���A���㕨���w3���ƂȂ��Ă����B

�@�@����ɉ���钣�t�͓����̓V���ƁA���w�ƁA�����ƁA�n���w�ҁA���}�w�ҁA���l�ƂȂ��Ă���B���ɁA�n�k�v�A���͟ӓV�V�̔����͗L���ł��̍˔\�̓_���B���`�Ɏ��Ă��āA���̑��V���Ɨ�@�ł́s�쌛�t�A�s�쌛�}�t�A�s�ӓV�V�}���t�A�s�Z㦘_�t�������Ă���B�s�㊿�����t�`�t�ɂ͔��ɏڂ����L�^������A�Ƃ̂��Ƃł���B �@

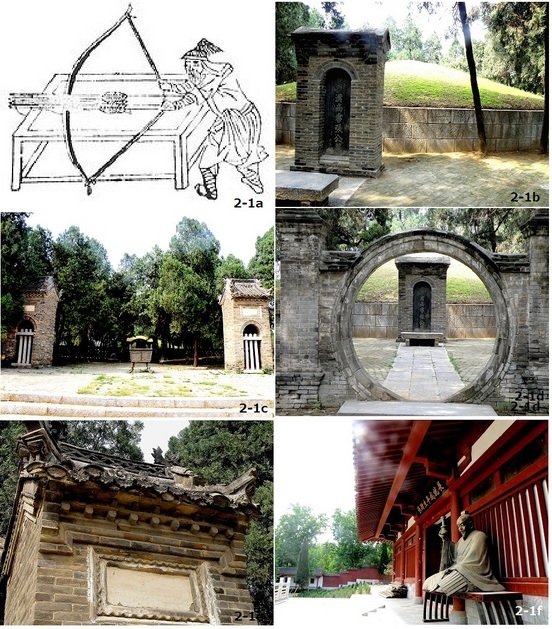

�@29�l�̒��̈�s�i���j�A�n���i�O������j�A�h��A�L���A�����͒m���x�������l���B���t�̒n�k�v�ƟӓV�V�A��s�i�ʐ^1-4b�j�̓V�����v�A�h��i�ʐ^1-4c�j�̐��^�U�ۑ�A�n���i�ʐ^1-4d�j�̎w��ԁA�����i�ʐ^1-4e�j�̉Ȋw�Z�p���u���k�M�k�v�̒���A���̒����ɂ́A�L���i�ʐ^1-4f�j�̊�������A�w��j�i���j�A�͐���}��A���|�@�A�����A�����̗��_��U���Ɋւ��Ċ�Ɣ{���Ƃ̋��U���ۂ̎�����������A���ɂ��Ñ�n�w�̐���A�u�Ζ��v�̖����Ȃǂ��L�ڂ���Ă��āA�����̉Ȋw�Z�p�j�ł͍ŏd�v���̂ЂƂƂ���Ă���悤���B �@�@�@----�Â�----