- ��H�A�g�@�f�Ì����f�[�^�͐�������Ă��邩?(2)

��H�A�g�@������ϐ��@���Ñ̌�

��

�u��Ȏ�p�������v�Ɓu��p���ӏ������v�@��Ȉ�@��]�@���A3�x�ڂ̒ʉ@�ʼn�����ϐ��̎��Ái��p�j�����邱�ƂɂȂ����B

�u���Z���e�B�X�ȏ�Ɍ����ڂ������ƌ����Ă���A�C���[�A�ɂ�鎡�Â�����v�Ƃ̈�t�ɂ��������������B2��ڂ̒ʉ@���ɁA�u���A���p��������ցv�Ƃ����������A���Ó������Q����L�����u��Ȏ�p�������v�A�u��p���ӏ������v�y�уA�C���[�A�̐������o�C�G����i������ЂƔ̔����̎Q�V������Ђɂ��u�A�C���[�A�ɂ�鎡�Â��n�߂��銳�҂��܂ց@������ϐ��v�Ƃ����p���t���b�g����������B

�@�u���A���p��������ցv�ɂ́A��p�O�̏��u�Ƃ��āA�_��t�y�K���b�N�X����p�O��e3���ԓ_�Ⴗ�邱�ƁA��p���y�ї��@�����A�R���ܓ�����̕��p���ԁA���A�����J�n�\���Ȃǂ��L�ڂ���Ă���B

�@�܂��u��Ȏ�p�������v�ɂ́A1.�f�f�F�E��j������ϐ��A2.��p���@�@���p���F�E��j�Ɏq�̓����ˁi�A�C���[�A�j�A���������@�F�Ǖ������A����p���ԁF��10���A���p�ҁF�S����t�i�����j�A3.�X�P�W���[�� ����p�����A�����@���ԁA4.��p���K�v�ȗ��R�F����p�����Ȃ��Ǝ��@�\���ێ��ł��Ȃ����߁A5.���̑I�����F�������͊w�Ö@�Ȃ�×�_���������ɂ�鎡��×�����ÂŌo�ߊώ@�A6.��p�����Ȃ��ꍇ�ɗ\�z�����o�߁F�������Ȃǂ̏�Ԃ̈���×�s��×���R�����A7.�ً}�x�F�����T�`�������ȓ��Ɏ�p���K�v�A8.��p�ɂ���Ċ��҂ł��錋�ʁF�����̑��F�a�C�̐i�s�\�h�A9.��p�ɂ��댯���F�������E����ɂ��A���G���M�[������V���b�N�A�������A�o���A�Ԗ������A������Ȃǂ̎�p���L�̍����ǁA�����͒ቺ�E���܂⎋��̕ω��E�c���E�����̏o������ǁA���Ĕ�����\���A���Ď�p�̉\���i�ȏ��”��”�͑I���}�̒�����I���������ځA”×”�͊Y�����Ȃ����ڂ̈Ӗ��j

�ƋL�ڂ���Ă��Ă���B�u��Ȏ�p�������v�Ɓu��p���ӏ������v�͒�o���ނƖ{�l�T���̕��t�ƂȂ��Ă���B

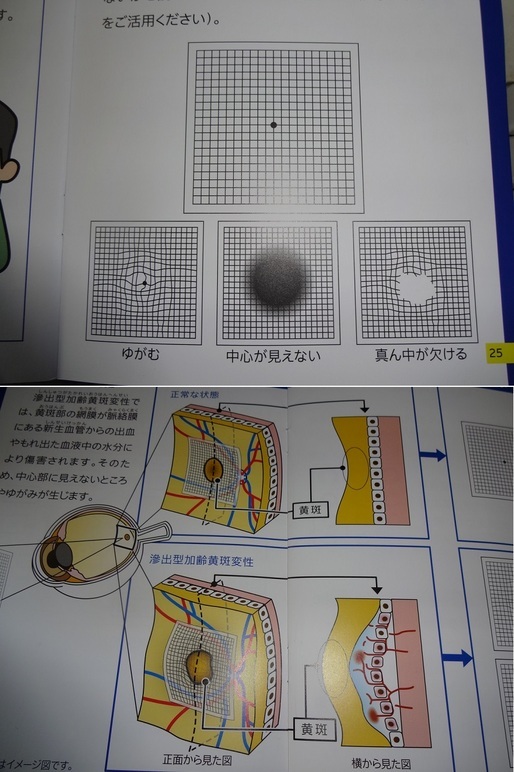

���p�O�Ǐ��A���X���[�`���[�g�Ƃ��������̘c�݂⌇���A�Î��̈�̗L�����`�F�b�N����ׂ̃V�[�g������A��������3�̃^�C�v�ɕ��ނ����(�摜

1��)�B�����̏ꍇ�́A�����̘c�݂͂��邪�A�����A�Î��̈�͖����^�C�v�ł���B

��

�Ԗ��g�D�\���i�����Ƃ̔�r�j���̗l�Ȍ�����������̂́A�摜

1���Ɏ����l�ɁA�{�����Ȗʂ̉��������A�������ɂ���V�����ǂ̐������Ԗ��F�f����˂��グ�˂�������l�ɓW�����A�Ԗ����ɉ����ĐV�����ǂ���̏o����R��o�����t���̐����i���o�t�j�ɂ��A�������̒��S�|�������グ���邱�Ƃ������Ɓu�A�C���[�A�q�ɂ�鎡�Â��n�߂��銳�҂��܂ց@������ϐ��v�Ƃ����p���t���b�g�ɋL�ڂ���Ă���B

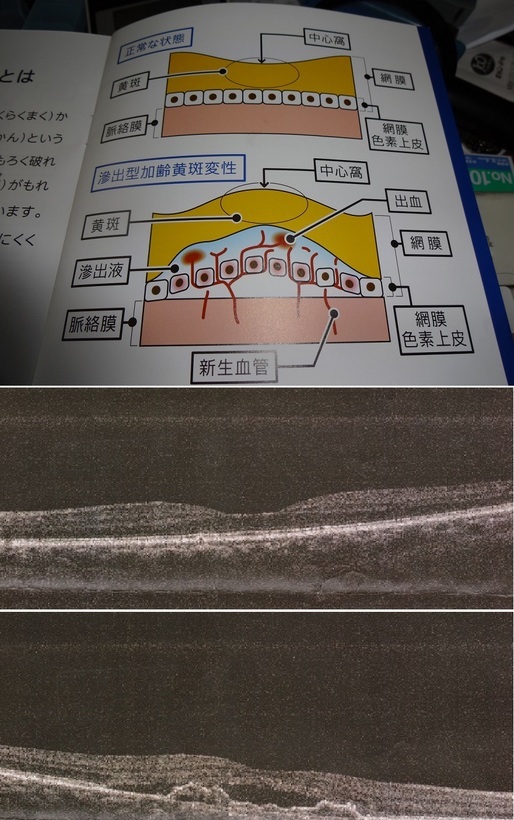

�X�ɕ�����Ղ��A�e�g�D�̖��̂������Ă�蕪����Ղ����f���}�Ƃ����̂�

�摜2���ł���B���݂Ɏ��ۂ̎�����OCT��������i����j�ƉE��i������ϐ��j�Ƃ��r���ĉ摜

2�������Ɏ������B����͐���A�E�ڂ���a��ł���B

��

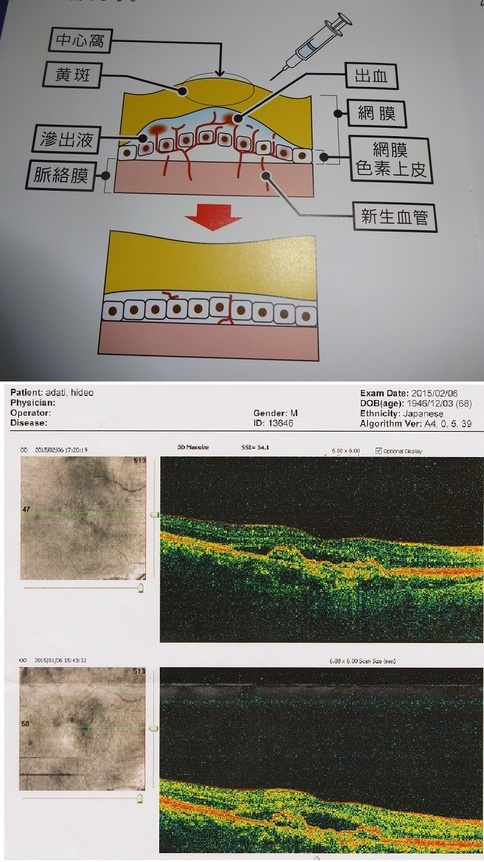

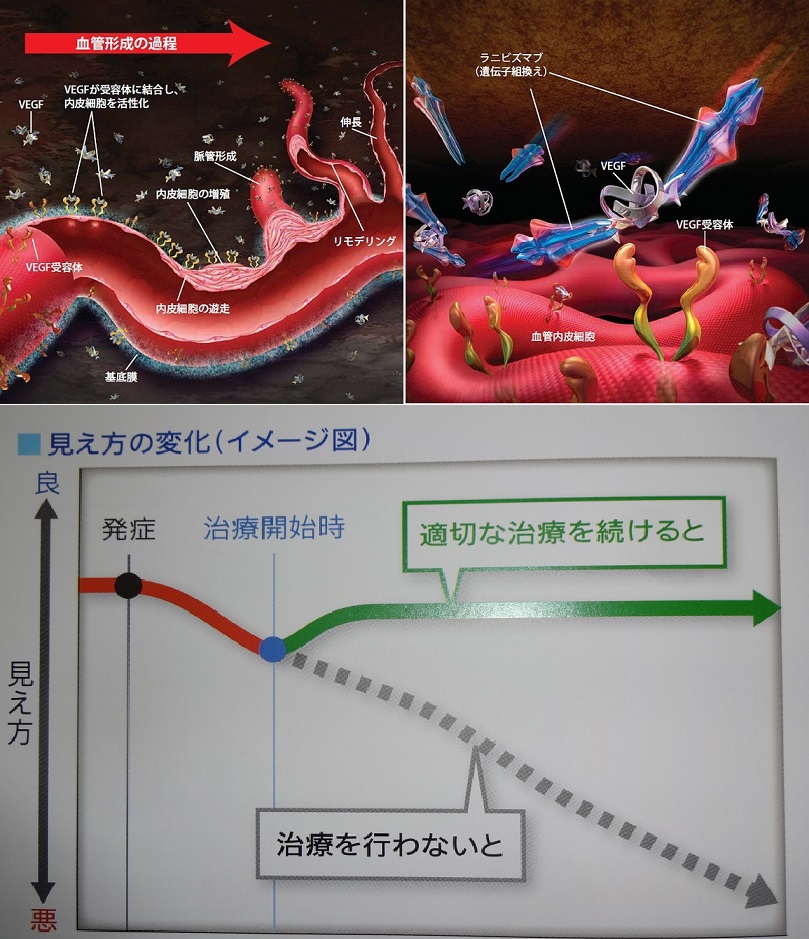

���Ì����@���̐V�����ǂ���������̂��H���p���t���b�g�ɂ́A�u�V�����ǂ������E���炵�Č��t����o�t���R�ꂾ�����������Ƃ���VEGF���������Ă���BVEGF�͐���Ȍ��ǂ��`�����A�ێ����邽�߂ɕs���ȕ��������A�{���͕s���ȕ��������A������ϐ��ł͈�������������v�Ƃ���B

�@�A�C���[�A�̎��ẤAVEGF�̓�����}����RVEGF�ÂȂ̂ł���B���́A���ǐV�����N���邩�H

�E�B�L�y�f�B�A�ɂ́A�u����Ȑ��l�ł͌��ǂ��V������K�v�͒ʏ�Ȃ��B���ǐV�����N����̂́A �n�������̉ߒ��A �����߃����E�}�`�ⓜ�A�a���Ԗ��ǂ܂��͊�ᝂȂǂ̉��Ǖ��A �S�؍[�ǂ�ǐ������d���ǂȂǂł̋������ʎ��͂ł̑������s�H�̌`���A ������ᇂȂǂł���B�v�Ƃ���B�ߋ��߃����E�}�`��]�[�ǁA���S�ǂ��a���Ă��āA���ݓ��A�a���Â𑱂��Ă���䂪�g�ɂƂ��ẮA�c�O�Ȃ���v��������߂���ł���B�ȉ��̌��ǐV���ɂ��Đ������Ă���t�q�k�ɂ́A���ǐV���Ɋ֗^������q���u�d�f�e�ȊO�ɂ����邱�Ƃ��L�q����Ă���B�@

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%80%E7%AE%A1%E6%96%B0%E7%94%9F�@�X�ɁA���l�ɍR�u�d�f�e��̃��Z���e�B�X���Â�web��������ƁA������Ղ����悪�Љ��Ă���B

http://www.lucentis.jp/m_medical/lucentis_base/m_sayo/index.html�摜4���͂��̒��̓�̃V�[���ɂ��Ď����Ă���VEGF�Ƃ����߂炦��RVEGF�Z���e�B�X�̍�p�@�����f��������Ă���B���̍�p�@���̓A�C���[�A�������ł��낤�B

��

���Î菇�@��p�ɐ悾���āA��̊����\�h�Ƃ��āA�O���O����A���4��R�ۓ_��܁u�x�K���b�N�X�v��_�Ⴗ��B

�A��p�����͊J�n30���O�ɕa�@�ɓ������A�Ō�t����̐����ɏ]���A��p���i�㒅�̂݁j�̂𒅗p�A�U����̓_�Ⴊ����A�O�̐l�̎��Â��I���܂Ń��N���C�j���O�`�F�A�őҋ@

�B�\��̊J�n�����Ɏ�p���ɓk���ɂĈړ��B��p�p���N���C�j���O�`�F�A����A��̌����������E�ɌX����B�E�Ⴉ���ꂽ������A���t�����ꗎ���₷�����邽�߂��B

�C�E�Ⴞ�����I�o���錊�̊J�����r�j�[�����̕�������ʂɌŒ�

�D����������A����������B���̂����E��̊��o�������Ȃ��Ă��Ď��E���{�P�Ă���B�ڋʂ����ؓ�����Ⴢ��Ă��銴�o�ƂȂ�B

�E�u�����`�N���Ƃ��邩���m��܂���B�v�ƈ�t�̐��ƂƂ��ɁA��̉��ɋ�����������������B�v�킸�u�E���v�Ɛ����o��B�o�@��������}���������̊����Ǝ��Ă��邪�h���ꂽ���o�Ƃ͒����������B

�F�u�I���܂����B�v�Ƃ̐��̂��Ƃ͊�т��Ǝv�������K�[�[��̂��̂ŗ}������͂��̏ォ���J�n�p�ŌŒ�B�u�ǂ̈ʂ̑����̒��ːj���g�����̂ł����H�v�ƕ�������A���ˊ�������Ă���Ȃ���A�u32�Q�[�W������̂�����ǁA�����30�Q�[�W���g�����B�v�Ƃ̂��ƁB���݂ɁA1�C���`�i25.4mm�j��1/30�Ȃ̂ŁA�O�a0.85����φ���x�ƂȂ�B

�G��p�����烊�J�o���[���[���֖߂�A���ւ��āA�x�����i51,220�~�j���ς܂��A�ЖڂŋA��B

�H���H�ォ��R���ܓ�����p

�I����8�F30�ɒʉ@���A��т��O���A��ꌟ��

�J���̏T�̋��j��4�F58�ɒʉ@���A�p��o�߂��ώ@

�p���OCT�����B��A�p�O�Ƃ̔�r�i

�摜3���j�B�͂��ɂӂ���݂͌����Ă��邪�A

�摜3���Ɏ����ꂽ�������ł͂Ȃ������B��������t�́u����߂ď����Ȍo�߂ŁA�o���������Ɏ���v�Ƃ̂��ƁB���̑��A�Ō�t�̃I�y���[�g�ŁA�ሳ�A���͌������s�����B�u�o�b�����ς�炸����Ă���薳�����H�v�ɑ��āu��薳���B�v�Ƃ̎��������B

�摜4���Ɏ����l�ɁA�u�a��̐i�s�͎��܂邪�A���͂����邱�Ƃ͊��҂ł��Ȃ��B�v�Ƃ̎��������B�Ƃ͌������̂̏����ł����͂����Ă��炢�������̂��B

�@����ɂ��Ă��]�@�O�̈�@�ł́A�u�܂����Â�����������Ă��Ȃ��v�ƁA���̕a��̎��Õ��j�Ɍ��т��Ȃ������ƁA������Ɠ_���̏����݂̗̂l�q�����������A���̃O���t�́A�u������ϐ��Ɛf�f���ꂽ��Ȃ�ׂ������̏�ԂŎ��Â���ׂ��v�A�Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B��Ȃ��Ƃ��낾�����B���j���̐f�@����2��ڂ̎��Ó����ꂩ����̌��j���ƌ��܂����B