5月の連休は、自宅にとどまっていた。唯一外へ出たのは映画「ネイチャー」と「アナの雪の王女」を鑑賞するためにユナイテッド・シネマ入間へ出かけたことである。その他の連休は、注射針の力測定に関する研究を行っていた。

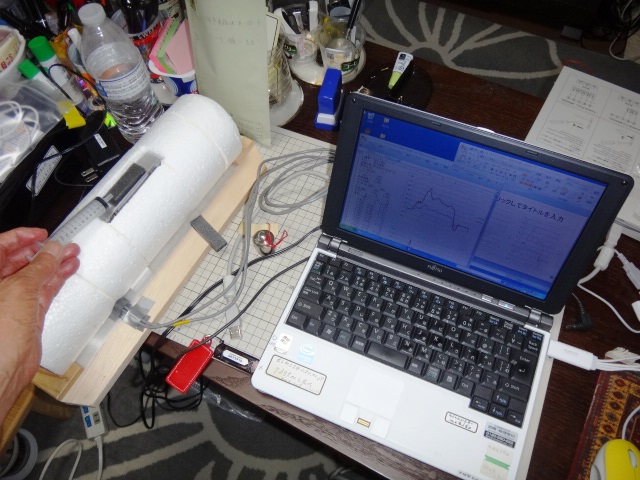

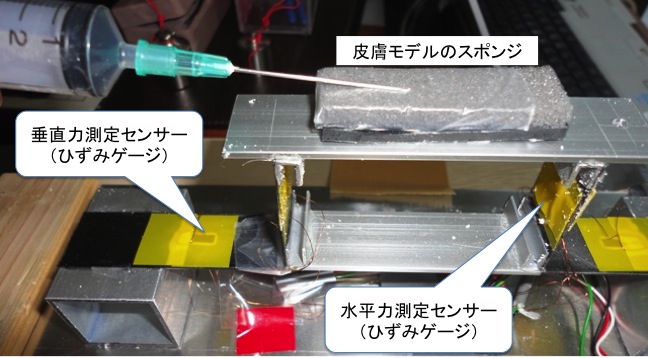

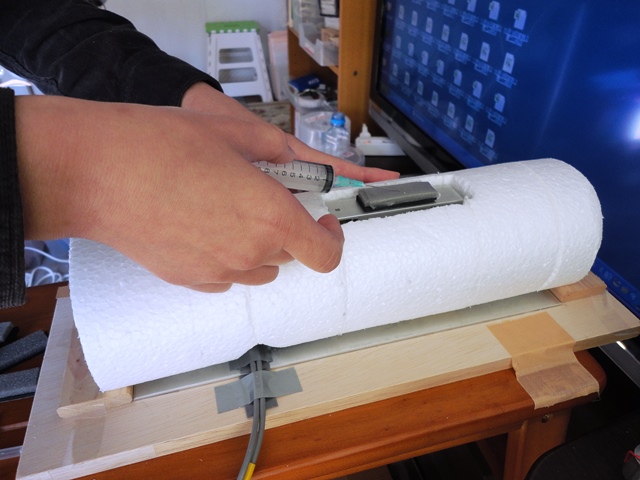

注射針の穿刺にかかわる研究は、埼玉県立大学と共同研究で長い間実施している。実験のため身体に穿刺するということはできない。そこで、皮膚モデルを作成し、そのモデルに穿刺する。採血を想定すると針先が皮膚層にまず刺さり、その後血管層を刺すことになる。そうすると穿刺する対象モデルは人の皮膚に近いものが必要である。そこで、各種のスポンジを求め、看護師資格を有する共同研究者が皮膚に近い感触のスポンジを選定。血管層に相当する素材は刺した感触から柔らかいゴム板を選んだ。こうして、スポンジとゴムで構成する幅1.5センチ、長さ5センチの皮膚モデルを作成した。そのモデルを写真1(左側の腕を模擬した白い筒の上部)の2次元針穿刺力測定装置に貼った。注射をよく行う現役の看護師20人にお願いし、いつも通りの注射を行うよう指示しその皮膚モデルに穿刺する実験を昨年暮れに行った。

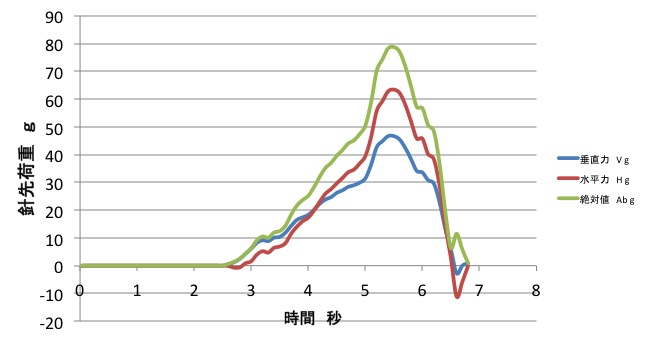

得られたデータを解析したところ、血管層(ゴム材)に穿刺したという情報(データの変曲点)は得られているが不鮮明であった。そこで、変曲点が鮮明に現れる方法を捜すためサンプリング周波数を変えてみた。サンプリング周期は10ヘルツで行っていた。それは普通人間が行う動作は機械の動作に比べ遅いので10ヘルツに設定しておけば大概の動作現象をとらえることができたからである。力測定器はその周波数10ヘルツのままであったので鮮明な変曲点が得られないことがわかった。

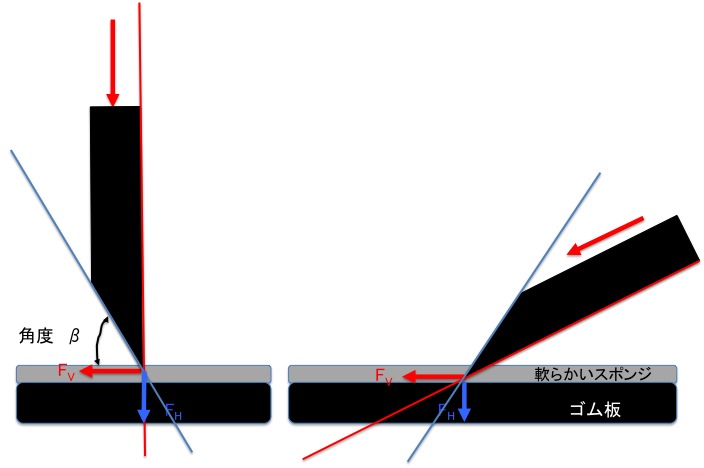

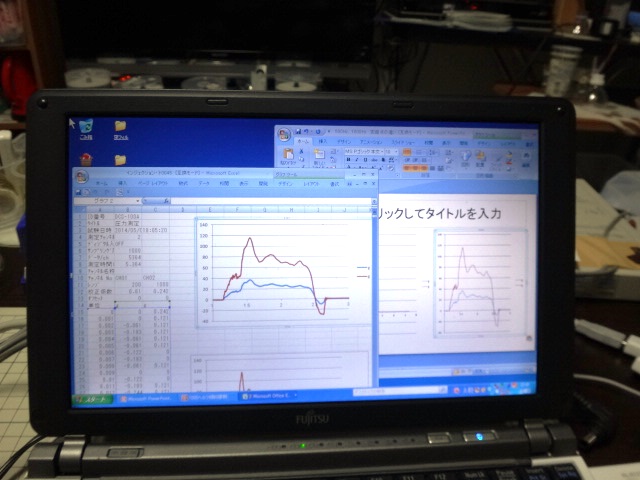

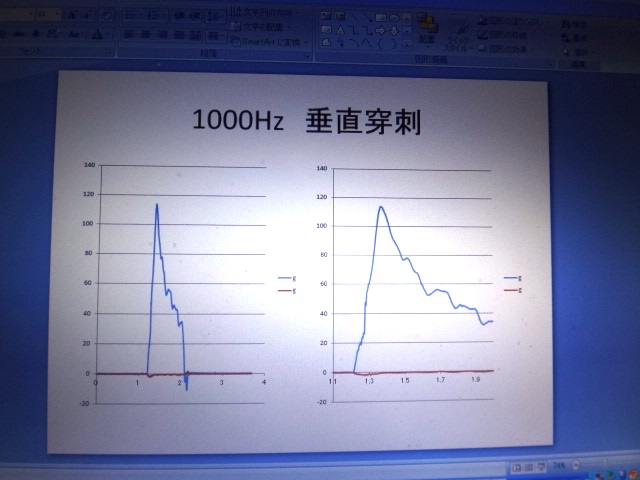

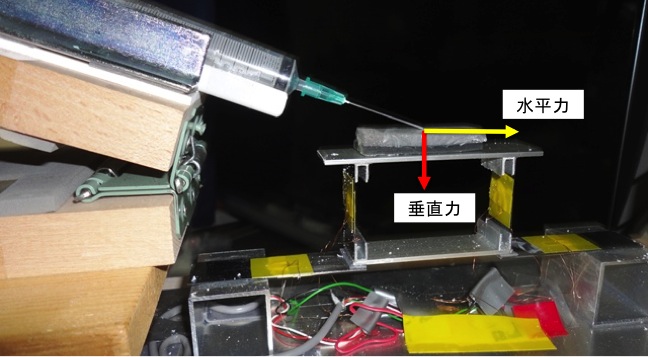

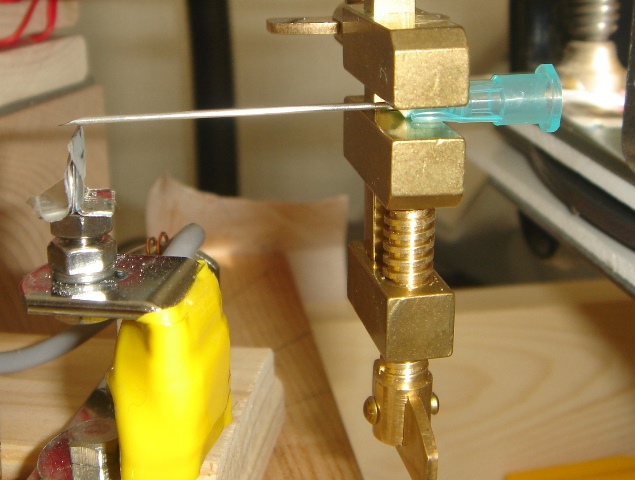

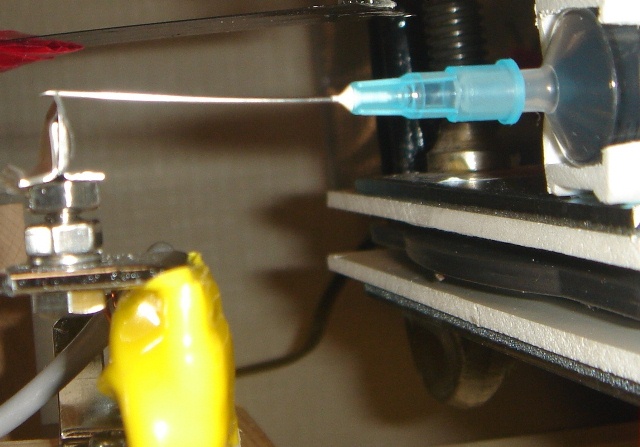

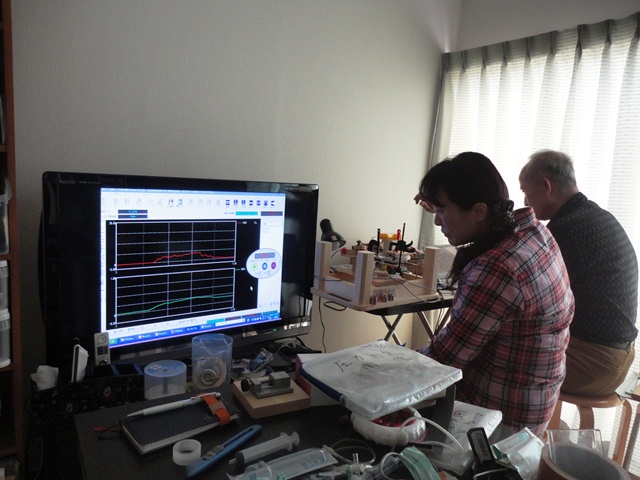

そこで、サンプリング周波数を一気に500ヘルツ、1000ヘルツにして写真2のように斜めと垂直方向に穿刺する実験を行った。得られる現象は写真3のように垂直方向と水平方向の2分力である。写真4は写真2の左のように垂直にして針を速く穿刺した場合の力測定結果である。垂直穿刺であるから水平方向の力は表れていない。このデータの時間軸を拡大すると、写真4のように変曲点が目に見えはっきりと現れている。

サンプリング周波数を上げると細かい物理現象をとらえることができる。その反面、パソコンのメモリがとられてしまう。針の位置決めをし穿刺するだけなら1~2秒でおわる。しかし、穿刺の構えをし、穿刺し、針を抜き取るまでの実験時間は5~10秒かかる。そうすると、今回のように1,000ヘルツで実験を行うと、エクセルに取り込まれるデータ数は5,000~10,000となる。そのときの使用メモリ量を調べたら500KB~1MBとなる。ややメモリをとりすぎかなと思う。しかしながら現在USBで8G~16G、ハードディスクなら1TB~3TB(1TB=1,000KMB)と信じられないくらいの大容量メモリが容易に入手可能である。昔のようにデジタル測定器でなにがしかの物理現象を捉えようとすると、直ぐメモリ不足になるということは今は少なくなった。したがって、古い考えを捨て今流にサンプリング周波数を上げ、よい成果を得ることが得策である。共同研究者と打ち合わせ、今後の研究計画を練り直す必要があると思っている。【2014.5.4】

写真1:皮膚モデル(左の白い筒の上端)と穿刺実験装置

写真2:皮膚モデルへの穿刺実験のための針位置姿勢

写真3:ノートパソコンで測定されたデータ例

写真4:左の図では変曲点不明、時間軸を拡大すると変曲点が見えるようになる

2014.5.7 旭中央病院にて記す